点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:韩 芳 王金枝(分别系北大新闻网副主编、北京大学先进制造与机器人学院教授)

学人小传

黄琳,1935年生,江苏扬州人。控制科学家,中国科学院院士,国际自动控制联合会会士。1953年考入北京大学数学力学系,1961年研究生毕业,留校任教。长期担任中国自动化学会常务理事、控制理论专业委员会委员与顾问委员、北京大学学术委员会委员。著有《系统与控制理论中的线性代数》《稳定性理论》《稳定性与鲁棒性理论基础》《控制系统动力学讲义》《最优控制理论》等。曾获国家自然科学奖二等奖、三等奖,国家教委科技进步一等奖。

什么是控制科学?当别人问起自己的专业时,北京大学黄琳院士总是很有耐心地解释:“过去的机械系统并不需要自动控制,像古代的车子,由人或者马拉着它前行。现在,由于运动速度、精度和性能的要求,如果没有自动控制装置,飞机飞不了、火车跑不动。比如潜水艇,如果我们要求它在很短的时间停到一个指定的位置,就涉及力学系统的控制。”

“现代的机械系统,几乎都需要自动控制。”为了让飞机、火车运行得更稳更快,为了我们的生活更加便捷,黄琳毕生致力于控制科学。

黄琳编著的《系统与控制理论中的线性代数》

控制论有用又好玩

1935年11月30日,“一二·九”运动前九天,黄琳出生在江苏扬州一个中学教师家庭。彼时,正值民族生死存亡之际,黄琳的童年又饱受肺病侵扰,生活十分艰辛。1937年年末,日军残酷的屠戮蔓延至扬州,黄琳全家开始了逃亡生活,在泰州农村一带辗转避难。

“我们住在老百姓家,大半夜枪声一响立刻就要从被窝里爬起来逃亡,这样的情景始终历历在目。”黄琳曾这样回忆自己的童年。在此期间,父亲断断续续地在避难所附近的中学或师范学校教书,赚来微薄的薪水养活全家。直到抗日战争结束,全家才重新在扬州安定下来。黄琳的母亲因坚持不在日本人手下做事,名字上了扬州的忠贞榜,随后被任命为下铺街小学校长;父亲后来成为新中国成立后扬州中学第一任校长。这段颠沛流离的生活铸就了黄琳深厚的家国情怀。

1953年,学习成绩优异的黄琳考入北京大学数学力学系。一开始,黄琳更想读的是数学,但身为中共党员的他,听从组织安排进入新成立的力学专业学习。很快,黄琳发现这个选择是正确的——“因为钱学森先生回来了”。

黄琳回忆,第一次与钱学森先生相见是1956年2月。那时钱学森早已名满天下,在中国科学院力学研究所讲授“工程控制论”,北大数学力学系选了15名学生前往听课,黄琳就是其中之一。这门课持续了半年多,“有用”又“好玩”的工程控制论一下激起了黄琳的兴趣。可以说,正是在钱学森先生的影响下,黄琳走上了控制理论研究的道路。

1957年,北大数学力学系请来了一位研究控制理论的学者——苏联专家托洛依茨基。托洛依茨基在北大开设了“非线性调节理论”课程,讲授绝对稳定性理论。听了两位控制理论专家的课,年轻的黄琳在很短时间里就掌握了东西方在控制领域的主要成果,这为他后来从事控制科学研究打下了坚实基础。

也是在1957年,黄琳参加了中国科学院数学研究所秦元勋研究员主持的运动稳定性讨论班。讨论班以攻读俄国数学家李亚普诺夫的论文《运动稳定性的一般问题》这一经典著作为主,并将重点放在他提出的“李亚普诺夫第二方法”上。

随着学习不断深入,黄琳从懵懂的跟随者逐渐成了有自主想法的研究者。1959年年初,北大和一机部四局及中国科学院数学所有关人员组成研究小组,研究拟设计的喷气式飞机的安定性问题,这项工作历时半年。参与项目研究的黄琳提炼出系统衰减时间的概念,并给出了估计。他的论文《衰减时间估计》(“On the estimation of the decaying time”)入选了1963年第二届国际自动控制大会。这位初出茅庐的中国学者的论文,引起了一些国际知名学者的关注和讨论。

1962年春,学界筹备召开全国一般力学大会,黄琳受周培源先生委派参与筹备工作,并应邀在大会上作了题为“有控系统动力学的若干问题”的报告。钱学森对黄琳的报告做了详细的点评,在肯定主要内容的同时,还纠正了黄琳对一位美籍华人教授姓名翻译的错误。钱学森对待科学一丝不苟的态度,又一次让黄琳受益匪浅。

黄琳编著的《稳定性理论》

尽心编著前沿教材

在黄琳攻读研究生的最后一年,也就是20世纪60年代初,为了在北大数学力学系创建控制学科,他开设了反映当时国际前沿的一些控制课程,包括调节原理、非线性调节原理、高精度系统、随机输入下的线性和非线性系统和最优控制理论等。其内容大都出自新出版的专业书籍或期刊。他早年间开设的这些课程为我国控制科学早期发展培养了一批学术骨干。

北京大学教授叶庆凯曾撰文回忆:“记得20世纪60年代初,正值困难时期,黄琳老师常常在寒冷的教室中,手里拿着一本刚出版的外文书,把控制理论中的最新成果仔细地、耐心地介绍给学生们。黄琳老师开设的课程内容往往在北京地区是唯一的,常常能吸引其他高等院校的学生来听课。”北京航空航天大学教授毛剑琴于1957年入读北大,她回忆道:“黄琳老师讲课时,我感觉到他的功底很深,不像是第一次讲这门课。”“我后来几十年在自动控制理论及其应用领域里从事的教学和科研工作,也可以说就是在这时得到启蒙和打下基础的。”

经过几年的教学实践,黄琳经过反复琢磨,编写了一本适合北大数学力学系特点的教材,这就是“控制系统动力学”讲义。黄琳整理这本控制系统动力学讲义,其基本出发点是当时的教材或讲义基本上是由俄文翻译过来的,不能适应北大的需要,他希望自己新编的讲义能体现有用、严谨和前沿的原则,使其更具有理科的特点。

也正是在这一时期,黄琳在给北大数学力学系一般力学专门化的学生开设最优控制课程的基础上,将上课的讲稿进行补充编成了“最优控制理论讲义”。这本讲义从最大值原理、动态规划、基于常微分方程理论的最速控制理论三个角度讲述最优控制,在当时是很少见的。

“控制系统动力学”与“最优控制理论”这两本讲义凝聚了黄琳多年心血和努力,涵盖了当时许多控制理论最新成果,体现了他深厚的理论功底。值得庆幸的是,这两本由于历史原因被尘封了几十年的讲义,经过黄琳校订分别于2021年和2024年由科学出版社出版。

1969年,黄琳随北大力学系迁往陕西汉中,开始了在汉中分校近十年的工作生活。其间,他曾给留校的大学生补习数学课程,与同事去北京、天津和上海等地的科研单位调研如何办一般力学专业,给汉中分校招收的工农兵学员上微积分课,还带领1973级学员去绵竹汉旺的东方汽轮机厂和汉中的汉川机床厂开门办学。

在汉中分校图书馆,黄琳读到不少新近出版的外文影印书。他发现,国际上控制理论的研究已经发展成为具有相当规模的现代控制理论体系,就线性系统而言,已经出现了几个不同学派,用好几种方法进行研究。卡尔曼(Kalman)滤波理论与方法不仅获得了新的发展,而且已经广为应用,在控制理论领域出现了关于系统辨识和参数估计的理论与方法,这些理论都与线性代数密切相关。线性代数起到如此大的作用,这使与国际科技界“失联”多年的黄琳感到震撼。他有了写一本应用线性代数讲义的想法,要用这个讲义为中国控制与力学研究者弥补线性代数的欠缺。

汉中分校环境宽松,时间充裕,黄琳开始了有计划的行动。他每天往返于图书馆与住所之间,做了很多资料卡片,边积累资料边写讲义。在从汉中回北京前夕,他整理完成了全部讲义,并于1978年年底油印了第一版。

回到北京以后,黄琳用这套讲义在国防科技大学、西北工业大学、西安交通大学、南京理工大学等高校和研究机构讲课,听取同人的意见和建议,利用北京更为丰富的图书资料对讲义进行充实和修改,最后交由科学出版社,于1984年春天以《系统与控制理论中的线性代数》的书名正式出版,并于1986年和1990年先后两次重印。

《系统与控制理论中的线性代数》可谓是一本“全能的”线性代数工具书,控制学科需要的线性代数理论在这本书里几乎都能找到,是当时学界、业界第一本与控制理论密切结合的线性代数基本理论著作。此书出版后,很快就成了系统与控制等相关学科科研和教学人员的重要参考书,为推进国内控制理论研究作出了重要贡献。从2014年开始,已是耄耋之年的黄琳又花费了4年时间认真修订并补充调整了这本专著的部分内容,该书的第二版于2018年由科学出版社出版。

黄琳的专著《稳定性理论》和《稳定性与鲁棒性理论基础》分别于1992年、2003年在北京大学出版社和科学出版社出版。这两部书都是他依据自己多年从事科研的经验而编著的,包含了基础理论、最新的研究成果以及前沿研究所必备的知识和技巧,书中一些内容十分重要而在别的同类著作中很难找到。《稳定性理论》获得第二届全国高等学校出版社优秀学术著作特等奖,影响广泛而深远。

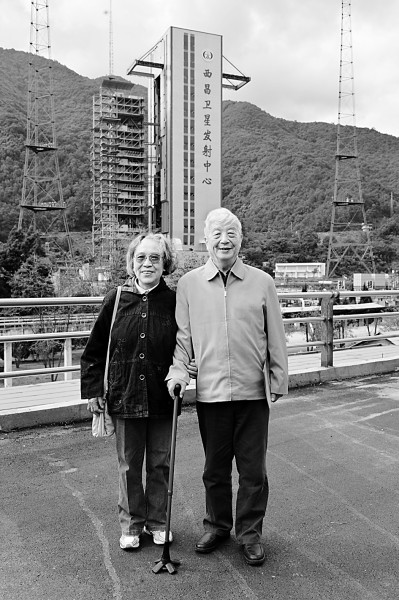

2014年,黄琳与夫人在西昌卫星发射中心。

专注建设控制学科

20世纪70年代末,随着坚冰渐渐融化,知识分子迎来了春天,但多年来形成的人才断层仍严重制约着中国科技的发展。在这一形势下,黄琳除了在全国多地宣讲他编写的应用线性代数之外,还积极组织现代控制理论的各种学习班与讲座,以尽快缩小与国外学界的差距。

1979年,他应中国科学院系统科学研究所的邀请前往山西忻州主持控制理论学习班,这是改革开放后首次尝试举办全国性控制理论学习班。黄琳还先后应邀在北京、陕西、湖南、江苏、四川等地进行有关现代控制理论的讲学,他与同人们的辛勤付出为改革开放后我国控制学科发展起到了引导和打基础的作用。

与此同时,黄琳在北大创建了一般力学博士点和控制学科,在学科建设、人才培养等方面作出了贡献,为航空航天及相关领域培养了一大批学术骨干和优秀人才。

2003年,黄琳当选中国科学院院士,其研究团队得到进一步充实。为突出控制科学的特色,在他的努力下,“力学系统与控制”博士点成立,与原来的“一般力学与力学基础”博士点组成了一个大的一般力学学科。多年来,该学科点一直健康发展,取得了不俗的成绩,先后获得教育部自然科学一等奖和国家自然科学二等奖,培养出全国百篇优秀博士论文作者,学科点跻身“双一流”建设的优势学科。黄琳也因此获得北大教师最高荣誉蔡元培奖。

黄琳认为,有特色的学科点就像优秀的学派一样,除了教学和科研上的业绩外还应有其独特的文化与精神氛围。黄琳总对学生说,做有价值的工作但不图虚名,关注国际动态但不赶时髦,力求结合国家需求并耐得住寂寞。这一思想在他一生的工作中贯彻始终并深深地影响着他的学生们。曾经在北大跟随黄琳读硕士的中国科学院研究员洪奕光回忆:“黄琳老师的言语并不多,但一语中的,幽默且深刻。我体会更深的是他高屋建瓴的学术境界,老师教育我们不要浮躁和急于发表文章,而是要从大方向、大问题入手做科研。”

北京航空航天大学教授郝飞曾这样描述读博士时参加讨论班的场景:“每周一次的讨论班,黄琳老师从未缺席过。他总是通过简单几句点拨,让我们茅塞顿开。讨论班间隙,黄琳老师常用武侠小说中的一些情节来比喻学术中的问题或观点,我在大开眼界的同时,对很多知识点也有了更深入的理解。”

黄琳认为,科学研究,最重要的是提出和解决问题,而不是这个问题是谁提出来、谁解决的。因此,当在研究工作中发现有价值的方向时,他会主动宣传并通过联合申请基金项目、举办讨论班或研讨会等形式请同行参与其中,希望通过合作更快地推出成果。

1992年,为了促进鲁棒控制研究在中国的发展,黄琳和中国科学院研究员王恩平在河北乐亭组织了为期一周的鲁棒控制暑期研讨班。参加这个研讨班的大部分都是青年学者,他们不仅得到了黄琳的当面指导,领略了他在学术上的深厚造诣和独到见解,还体会到了良师益友般的关心。当时参加研讨班的很多青年学者后来都成了这个领域的杰出人才。

坚守学术一线

20世纪50年代,托洛依茨基在指导中国年轻教师开展研究工作时曾布置了这样一个题目:给定一个控制系统,并以系统状态的平方积分作为评价指标,其积分指标采用两种不同形式,通过选择最佳参数来分析两种指标的实际效果。针对这种解析形式的平方积分指标,能否给出一般性的理论,这是当时国际学界十分关心的问题。黄琳敏锐地注意到系统指标平方积分评价和李亚普诺夫方法之间的联系,于1963年带领郑应平、张迪两个六年制大学生一起解决了这一问题,建立了二次型最优控制的存在性、唯一性、线性控制律以及求解的迭代方法,并得到了单输入线性系统的极点配置定理——这一研究成果早于国际类似结果近三年。由于相关研究成果是用中文发表的,文章在当时并没有引起国际学界的重视。2014年7月,国际自动控制联合会(IFAC)推选黄琳为会士(IFAC Fellow),他在这方面的贡献被正式列为推选理由之一。时隔半个世纪,中国早年在控制科学研究领域的贡献终于得到了国际认可和高度肯定。

1985年,黄琳赴美国访学,结识了从事控制系统理论研究的霍洛特(C.V. Hollot)教授。经过一年的合作,他们给出了有关参数不确定性鲁棒控制的结果,提出了著名的棱边定理。棱边定理将参数空间中凸多面体的稳定性判定问题转化为其一维突出棱边的稳定性判定问题,从维数的角度已是最低,从而大大降低了计算量。这一结果对参数不确定性系统鲁棒稳定性研究作了重大推进,被视作具有里程碑意义的成果,广被引用。

回到北大,黄琳迅速组建起以鲁棒分析为主要方向的研究团队。从20世纪90年代开始,黄琳和他的团队经常在他家那间并不很大的书房中展开热烈而富有成效的讨论,在多项式族稳定性方面探索出了一批更为基本而深刻的研究成果——从方法论的高度利用集值映射等手段,给出了边界定理及等价族的概念,由此很容易得到棱边定理、哈利托诺夫定理和菱形族定理,为这些已存在的重要成果提供了一个共同的、一般性的基础。

2006年,年过七旬的黄琳仍然奋战在学术攻关一线。这一年,他应邀参加了在新疆马兰举行的“两弹结合”试验成功40周年庆祝活动。活动过后,黄琳心情非常激动,决心把科研方向转到结合国家重大需求的应用基础理论研究。

此后,黄琳带领他的团队开始进行高超声速飞行器的研究。他回忆:“当时有些单位仍然用传统的工程办法去做这项研究,但不能实现有效的控制。我们北大团队事先做了周密的准备,以非传统的方法最终一飞成功。”黄琳团队的研究成果被研发单位认为“在我国高超声速飞行器控制器设计和实现试验飞行上起到了理论和方法的支撑作用”。

2010年,黄琳牵头申请的国家自然科学基金重点项目“近空间高超声速飞行器自主协调控制研究”获批。该项目以近空间高超声速飞行器为背景,以解决飞行器以高超声速在近空间飞行带来的特殊飞行控制问题为目的,对飞行自主协调控制方面所涉及的一些重要科学问题展开深入研究,通过研究新理论、探索新机制、建立新方法,取得了一批有价值的成果。

2011年,中国科学院信息技术科学部决定,依托北京大学、由黄琳领衔开展控制科学发展战略研究。在黄琳的组织下,14位两院院士、近百位来自各研究领域专家学者参与了这一工作。项目召开了各种研讨会、工作会议近30次,其中,中国科学院信息技术科学部两次参与主办“控制科学的前沿与挑战”技术科学论坛。经过两年多努力,项目组圆满完成了任务,并由科学出版社出版了专著《中国学科发展战略——控制科学》。

生于抗战年代,黄琳在病痛和颠沛流离中长大;成年以后,他的科研之路也是崎岖不平。但黄琳始终坚信久久为功,从不放弃。面对困难,他会想出各种办法努力克服,终于凭借过人的勤奋,在基础理论研究领域不断开辟新天地,为国家重大战略贡献自己的智慧。如今,黄琳90岁高龄了,对于中国控制科学的未来,他充满期待。

(图片均由作者提供)

《光明日报》(2025年10月13日 11版)