点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

王勃送杜少府诗的高城远望

——兼及杜审言《早春游望》的“古调”回音

作者:罗 漫(中南民族大学教授)

关于王勃诗文集,《四库提要·王子安集》云:“本传称其有文集三十卷,而杨炯集序则谓分为二十卷,具诸篇目。马端临《通考》亦作二十卷……其集后亡佚……世所传者,仅诗赋二卷而已。此本乃明崇祯中,闽人张燮从《文苑英华》《文粹》诸书搜录,编为十六卷。”可见王勃次兄王勮编、杨炯序的二十卷本最早且已亡佚,两《唐书》记载的三十卷本也已失传。所幸宋初编《文苑英华》(以下简称《英华》)者均由五代入宋,得见多种唐传王勃诗文抄本。王勃送杜少府原诗,载于《英华》卷二六六:“《送杜少府之任蜀州(集作川)》:‘城阙辅三(集作俯西)秦,风烟望五津。与君离别意,同(集作俱)是宦游人……’”后四句与今本同。

按《英华》所载唐集版本和笔者考证,王勃原诗应为:“《送杜少府之任蜀川》:‘城阙俯三秦,风烟望五津。与君离别意,俱(jū)是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。’”题文三字不同于流行本,分别为:川、俯、俱。

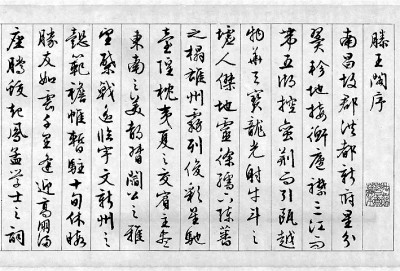

《滕王阁序》。资料图片

杜少府即杜审言

咸亨元年(670),杜审言登进士第,后授汾州隰城尉。陈尚君在文集《我认识的唐朝诗人》首篇《杜审言的生平与诗歌》中说:“隰城以后,杜审言曾入蜀为官。王勃名篇《送杜少府之任蜀州》:‘城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。’……杜少府为何人,向无确解。陈冠明认为即杜审言,依据一是王勃较审言年轻四岁(按,王勃生于650年,陈文开篇定审言约生于648年,王小于杜仅2岁),有作诗赠行之可能;二是两《唐书》本传说审言自隰城‘累转洛阳丞’,蜀州县尉即累转之一任;三则审言有《秋夜宴临津郑明府宅》,陶敏《全唐诗人名汇考》……考定郑明府为郑方乔……足证审言曾入蜀为官。”至此,杜少府即为杜审言已经明了。另据《旧唐书·王勃传》载,杜审言的从祖兄杜易简是王勃父亲的好友,常称王勔、王勮、王勃三兄弟“此王氏三珠树也”,可证王杜两家素有交往,王勃、杜审言少年相识,故王勃送杜审言劝慰很真诚,批评也很直率。

“任蜀川”而非“任蜀州”

《英华》题作《送杜少府之任蜀州(集作川)》。显然“任蜀川”是王勃原题,“川”改“州”的原因是王勃卒后设置蜀州。此后,古今多数接受者只知“少府”搭配“蜀州”,而不知“少府”也可搭配“蜀川”。经检索,与《送杜少府之任蜀州》最相似的诗题是中唐戴叔伦《送李长史纵之任常州》。与《送杜少府之任蜀川》最接近的是刘长卿的《送沈少府之任淮南》。淮南是道名,少府是县尉,在李吉甫《元和郡县图志》中,淮南下辖若干州县,故刘长卿诗末言“勿为州县卑,时来自为用”。诗题“任蜀州”可能在盛中唐时已开始流行。又,明清多种文本包括《全唐诗》,题无“送”字,但《英华》“送”下无注,可见“送”字确属唐本原有。

唐时蜀州设立于王勃卒(676,一说684)后的垂拱二年(686),《元和郡县图志》卷三十“蜀州”载:“秦灭蜀,为蜀郡……隋开皇三年改属益州,皇朝初因之,垂拱二年割晋源等四县属蜀州。”清人蒋清翊《王子安集注》云:“《旧唐书·地理志》,剑南道蜀州,垂拱二年,分益州四县置。清翊曰:置州在子安殁后。作蜀川是。”据此,王勃生前必无“蜀州县尉”。遗憾蒋氏不改底本错题,导致错题沿用不绝。可喜的是,当代已有改从唐本者,如何林天《重订新校王子安集》(1990),尤其是朱东润、袁行霈、郁贤皓、郭英德等学者主编的大学文学作品选类教科书,均改用“任蜀川”。但不容忽视的是,一些当下新编版《全唐诗》或唐诗选本,仍然沿用“任蜀州”错题。笔者建议,学界今后应当果断而全面彻底地恢复《文苑英华》保存的王勃原题《送杜少府之任蜀川》,以免继续以错传错。

“王杨卢骆”诗文无蜀州而王、骆诗文有蜀川。王勃《春思赋》有句“蜀川风候隔秦川”,骆宾王《艳情代郭氏答卢照邻》有句“眇眇函关限蜀川”。蜀川即蜀地,故中唐杜佑《通典》卷七云:“两京……西至蜀川、凉府。”

题之“蜀川”对应文之“五津”,皆指蜀地,题文照应。如卢照邻《对蜀父老问》的“余自酆镐(京城),归于五津”,题有蜀而文有五津。又因为酆、镐是两地,故可对五津。

当蜀川、蜀州共见一文,蜀川是大区域泛称,蜀州是小行政实体,故《元和郡县图志》无蜀川。蜀人陈子昂《上蜀川安危事三条》,题有“蜀川”,前文有“蜀川百姓”,后文有“松茂等州”“茂翼等州”“警动蜀州”。

自《英华》弃“川”取“州”后,明清乃至近现代主要唐诗选本几乎尽作蜀州。诗歌文本几乎全部沿用删去异文出处的《文苑英华》版。注释也全盘沿用《全唐诗》改“集”为“一”的处理方式:“州(一作川)”“辅三(一作俯西)”“同(一作俱)”。既不尊重早期文献,又将不同异文置于似乎等价的地位,再因《全唐诗》的注文格式被后人反复袭用,导致错误文本长期存在并广泛流传。

南昌滕王阁景区。新华社发

“城阙俯”不是“城阙辅”

流传本的另一重大错误就是将唐本的“城阙俯三秦”或“俯西秦”臆改为“辅三秦”。阙指帝宫门外两边的楼台,如“诣阙上书”,也指城楼。俯是俯临,辅是辅佐。王勃、杜审言站在帝都城楼上登高望远,正是“城阙俯三秦,风烟望五津”,视域从风烟中的三秦或西秦(蜀在秦之西),延展至想象中的蜀地五津。杨炯的《和郑雠校内省眺瞩思乡怀友》,就有“楼台横紫气,城阙俯青田”句,可证在京阙上远眺前方的“城阙俯”绝对不是“城阙辅”。“城阙辅三秦”颠倒了城阙与三秦的制度等级,这显然和“天子佐群臣”一样荒谬。今人强行曲解“城阙辅三秦”是“三秦辅城阙”的倒装,或说“城阙以三秦为辅卫”,但却无法在唐诗中乃至在诗史上举出任何一例类同结构。

关于三秦和西秦。虽然《英华》所注某一唐集为西秦,但论对仗,西秦有瑕而三秦完美。关键是“俯三秦”和“望五津”也包含了西秦在内,而且三秦应当是王勃原文,因为三秦又见于王勃《春思赋》“思万里之佳期,忆三秦之远道”,而西秦不见于现存的王勃诗文。况且《春思赋》早于送杜少府诗,骈文高手王勃绝不可能以“西”对“五”。

细品“风烟望五津”,当时天气应有风云雾霭。类似王勃其他诗文的“江上风烟积”“乡路隔风烟”“风烟往还”。此种天色,既增加审言远行的感伤,也影响抱病在身的王勃的送行,所以两人选择登阙话别。

“俱是宦游人”而非“同是宦游人”

“俱”“同”字义相等,皆为平声。但《英华》注文表明“俱是宦游人”才是王勃原句,因为王勃诗只有“俱是”而无“同是”。如《别薛华》“俱是梦中人”、《他乡叙兴》“俱是越乡人”、《临江二首》“俱是倦游人”。“俱是倦游人”与“俱是宦游人”完全同构,区别在于“俱”典雅而“同”通俗。大约自白居易《琵琶行》“同是天涯沦落人”风靡之后,“同是XX人”的共情句式,促成了“同是宦游人”的改动。再者,整个唐五代诗词数据显示,“俱是”有55例,“同是”有33例,“俱是”比“同是”使用概率更高。而若非改编需要,不得篡改作者的个性用语。

“俱是宦游人”引发杜审言的“独有宦游人”

杜审言诗《和晋陵陆丞早春游望》或简题《早春游望》:“独有宦游人,偏惊物候新。云霞出海曙,梅柳渡江春。淑气催黄鸟,晴光照绿蘋。忽闻歌古调,归思欲沾巾。”此诗写于长寿二年(693)杜任常州江阴丞期间,是对邻县陆丞的和作,此时王勃已经作古。“独有宦游人”置于篇首,说明“俱是宦游人”的早年伤感久久萦怀。“偏惊物候新”,化用王勃《春思赋》的“蜀川风候隔秦川,今年节物异常年”“忽逢边候改,遥忆帝乡春”。早年王勃劝慰并批评杜审言:“无为在歧路,儿女共沾巾。”杜审言如今感慨:“忽闻歌古调,归思欲沾巾。”从和诗可知陆丞的“早春游望”也有“游人”“沾巾”的词与韵,同时“云霞出海曙”的“云霞……海”,也类似“风烟望五津……海内存知己”的“风烟……海”,让杜审言恍若重听当年的“古调”,以致“欲沾巾”而强行忍止:城阙一别,竟成永诀。

王勃送杜审言,具有语言、情感、性格、才气、资历的高维优势:“城阙俯三秦”(登高),“风烟望五津”(望远)。“与君离别意”(话别),“俱是宦游人”(共情)。“海内存知己”(知音极少),“天涯若比邻”(虽远亦近)。“无为在歧路,儿女共沾巾”(劝慰与批评)。

知己一别,诗传四海

王勃十七岁(666)及第,后授京官朝散郎。杜审言及第晚四年(670),初职为地方县尉。王勃年龄稍小而资历老。加上写过《乾元殿颂》,又为沛王写了《檄英王鸡文》(《通鉴》卷二百),心胆才气与经历,审言皆不及。王勃二十岁入蜀,《入蜀纪行诗序》说“总章二年(669)五月……余自长安观景物于蜀”,《春思赋并序》说“咸亨二年(671),余春秋二十有二。旅寓巴蜀”。同年秋王勃回到长安疗养并参加朝廷选拔。笔者推测王、杜分别在咸亨四年(673)春,正值杜审言由汾州隰城尉经长安转蜀川尉,而王勃获补虢州参军。杨炯序载:“咸亨之初,乃参时选,三府交辟,遇疾辞焉。友人……盛称弘农药物,乃求补虢州参军。”两人的赴职方向王东杜西,这就是王勃登临西城高楼送别杜审言,以及“与君离别意,俱是宦游人”的职场实录与现场心境。王勃此后因事于翌年八月十五改元获大赦。杨序云:“坐免岁余,寻复旧职,弃官沉迹,就养于交趾焉。”上元二年(675)秋九月,王勃在洪州创作《滕王阁序》。

咸亨四年,杜审言因平调离京更远的县尉而情绪低落乃至流泪,王勃则因风烟天色,同时也为减轻友人的自卑伤感,泛称大蜀川,不提小州县,并以自身经历证明远游蜀川“我”是过来人,我辈男儿大丈夫,不要为远行离别哭哭啼啼。所以,他糅合曹植批评弟弟曹彪的“无乃儿女仁”,以及钟嵘《诗品》批评张华的“虽名高曩代,而疏亮之士,犹恨其儿女情多,风云气少”,激励杜审言穿越风烟,征服蜀道,结果就诞生了这首洋溢着青春豪气与挚友深情的千秋名作。

《光明日报》(2025年10月13日 13版)