点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【文艺观潮】

作者:程 樯 王浩然(分别系北京电影学院教授,北京电影学院博士生)

近年来,随着大众审美水平的不断提升,古装剧的质量正发生着跃升,类型愈加丰富。创作者将传统元素融入当代叙事,不仅推动了“国潮”作为一种融合性文化现象的兴起,还成为连接历史与现实、沟通传统与青年的重要媒介,展现出从叙事模式、价值表达到产业形态的多维演进。

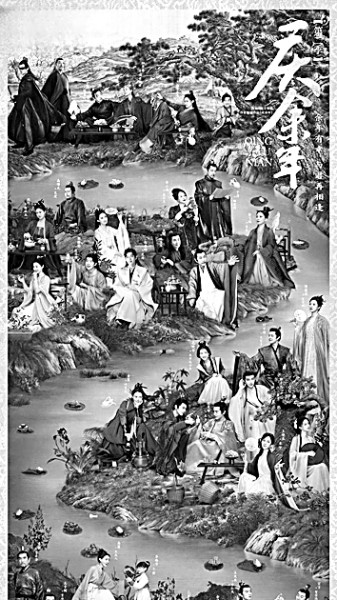

资料图片

承载东方美学和传统文化的艺术形式

从中国影视发展的脉络来看,古装剧最初脱胎于历史剧。直到21世纪初,历史剧与古装剧尚未形成明确分野。由于对历史的影像化表达天然地依托于古装形态来完成,所以这一时期的创作以“历史”作为叙事的核心内容,把“古装”当成其必不可少的形式外壳,使二者呈现为一种互嵌关系。随着审美需求的多样和创作理念的演变,古装剧逐渐与强调史实叙事的历史剧区别开来。“古装”不再仅仅依附于具体的历史背景,而是作为一种视觉和叙事外壳,与言情、偶像、悬疑、宫斗等题材元素融合,进而衍生出古装仙侠、古装奇幻、古装偶像等新形态。2010年前后,伴随电视剧类型化进程的深入以及网络剧等网生内容的崛起,古装剧在数量与质量上实现显著跃升,涌现出《仙剑奇侠传》《甄嬛传》《步步惊心》等代表作品。

不过,古装剧的蓬勃发展也伴随着争议讨论。批评的声音主要集中于其在娱乐化趋势下出现的一些弊病,如历史空心化、价值虚无化以及内容悬浮化。有人认为部分作品已偏离历史叙事的严肃性与精神内核。亦有观点肯定古装剧开创了一种“虚构历史故事”的讲述方式,认为其以轻松活泼、具有网感的表达形态契合年轻观众的文化消费需求。尽管评价角度各异,但人们在一点上达成共识,即认同古装剧是一种承载东方美学和传统文化的艺术形式,如果能在虚实之间找到平衡点,则可形成独特的叙事逻辑与美学体系。

资料图片

古今对话中实现价值共振

当前,一些创作者积极拓展古装剧的叙事视角,逐渐形成了一种兼具历史精神与艺术创新的叙事模式。很多作品通过合理的艺术想象探索“历史的可能性”,讲述丰富多彩的中国故事,引发观众的情感共鸣。

这种共鸣主要源于三个层面。第一个层面是人类共通的情感。无论是古代还是现代,人类的基本情感如喜怒哀乐、爱恨情仇是相通的。这些情感置于历史情境中,仍能瞬间击穿时空壁垒,直抵观众内心最柔软处。《琅琊榜》中梅长苏与靖王之间复杂而深沉的兄弟情谊,使观众体会到信义与担当;《周生如故》里周生辰与漼时宜压抑而纯粹的情感,则让观众看到在礼教与命运约束下,爱情如何以克制成全深沉,以牺牲诠释永恒。这些剧集通过“情动而理通”的叙事逻辑,使观众在观剧过程中完成情绪投射与价值认同。

第二个层面是文化身份的认同。忠、孝、仁、义等中华优秀传统文化,历经历史沉淀,已内化为中国人的文化基因。很多古装剧尝试将其自然融入情节推进与人物成长之中,进行当代诠释。《大明风华》中“天子守国门”的叙事场景,唤起了观众对“天下兴亡,匹夫有责”的价值共鸣;《藏海传》以主人公从“隐忍复仇”到“守护苍生”的蝶变,实现了从“小我”到“大我”的价值升华。观众不仅观看了一个故事,更是在确认自身的文化归属,强化民族认同,剧集由此成为连接历史与当代、个体与民族的情感桥梁。

第三个层面是现实生活的联结。优秀古装剧不仅是历史或架空背景下的虚构故事,更是映照当代社会的镜子。近年来不少作品通过古装叙事巧妙切入当下社会生活的诸多议题。剧中角色往往具备现代意识与价值追求,让观众看到了自己的影子。《庆余年》中的范闲对公平的执着,呼应了当代观众的普遍向往;《梦华录》中赵盼儿突破身份束缚、凭借能力开创事业的经历,折射出现代女性的独立精神;《长安的荔枝》通过李善德在职场权斗中的挣扎与抉择,展现普通人在压力下的道德困境与良知考验。在观众眼中,这些作品不再仅是遥远的历史想象,更是现实生活的一种深刻投影。

资料图片

考据匠心中雕琢国潮新韵

观众对古装剧的制作水准也提出了更高要求。粗制滥造、失真悬浮的作品难逃被市场淘汰的命运,“无考据,不精品”已成业界共识。所以,近年涌现的古装剧创作通过传统文化元素的细腻呈现与情境嵌入,激活观众的情感认同,进而推动国潮文化从荧屏向现实生活延伸渗透。

这种创作趋势在服化道方面体现得尤为突出。从纹样、制式到妆容,创作者致力于打造兼具文化底蕴与时尚感的视觉形象。《清平乐》里,从通天冠服,到龙凤花钗冠,都严谨还原历史场景。《墨雨云间》考据《宋人画徽宗皇后像》等古画资料,再现“珍珠妆”,并借助社交媒体互动引发复刻风潮。观众主动参与传统元素的再演绎与再创造,实现了从看剧娱乐到审美共创的转化。

古装剧对历史细节的考据再现,也延伸至生活方式层面。《清明上河图密码》参考《东京梦华录》等历史资料,邀请多位非物质文化遗产代表性传承人参与创作与表演,还原宋朝响堂唱菜、濮阳大弦戏及药发傀儡等。这种做法激发观众对传统生活方式的向往与模仿。很多剧中场景转化为线下“雅集活动”“汉服游园”等,形成融文化体验、社交互动于一体的国潮新风尚,让观众在参与中强化对中华优秀传统文化的认同与归属。

古装剧对传统文化的挖掘,还进一步体现在对非物质文化遗产的传承创新上。越来越多作品将中医、昆曲、苏绣等非遗元素融入剧情,展现中华文化的多样魅力与工匠精神。《藏海传》将昆曲融入关键叙事段落,使这一传统戏曲在现代传播语境中成功“破圈”;《梦华录》复现宋代点茶技艺,推动茶文化在当代社会形成体验热潮。古装剧通过剧情的自然嵌入与视觉的精致呈现,将非遗转化为可感知、可参与的文化实践。

古装剧对传统文化的深度挖掘,最终形成能穿透屏幕、影响现实的文化影响力。这种影响力突出体现于古装剧与文旅产业的联动。《长安十二时辰》对唐代长安城精细还原,西安相关景点围绕该剧情节推出沉浸式旅游项目,使游客可身着唐装亲身体验盛唐风情。《梦华录》对宋代东京繁华市井的生动再现,也成为地方文旅开发的重要依据。深圳锦绣中华大型文化主题公园打造沉浸式文娱主题区,将剧中场景转化为可游可感的现实空间。这种“影视IP+文旅体验”的模式,将观众的文化认同转化为实地探访的消费行为,实现传统文化从文化传播到产业赋能的关键跨越。由此,古装剧的文化辐射力完成了从情感共鸣、行为引导到产业驱动的层层递进,构建出传统文化当代转化的完整路径。

总之,优秀的古装剧以一种富有想象力的方式,发挥了传承中华文明、传播历史智慧的作用,为塑造当代中国文化形象提供了丰富的叙事资源与美学表达。众多优秀作品在历史深处汲取灵感,构筑起连接古今、沟通人心的文化桥梁。它们并非执着于还原历史的每一个细节,而是着力捕捉历史的精神内核,将其融入当代叙事架构,并融合传统文化观念、符号和元素,增强观众对中华历史文化的认同与亲近。由此形成的古装剧创作新生态,不仅能使中华优秀传统文化在新时代焕发蓬勃生命力,更在文化创意与产业融合中激发出无限创造力,于国际文化交流中展现出日益鲜明的文化影响力,起到了从情感共鸣到产业驱动、价值传播的多重作用。

《光明日报》(2025年10月15日 15版)