点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【携手奔赴现代化的明天】

作者:西藏日报、光明日报联合调研组

《逛新城》这首歌,你听过吗?肯定听过!

这首20世纪50年代创作的歌曲,至今,传唱不衰。歌曲通过父女一问一答的形式,歌颂了新中国成立以来,西藏首府拉萨发生的翻天覆地的变化。

如果说,父女俩当时看到的情景,已足以让人惊喜,那么,今天的西藏又是怎样一番景象?

深秋,西藏日报、光明日报联合调研组走进了西藏城乡,与各族群众促膝对话,听他们谈身边的发展、说时代的变化。我们也用满脚的泥土去丈量这里的山山水水、用职业的视角去体悟雪域高原的发展脉动。

来,快快来,一起看看西藏的新面貌——

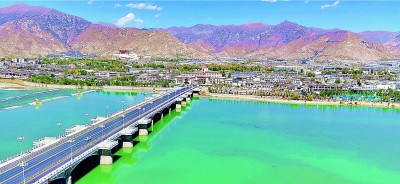

拉萨河上的迎亲桥。西藏日报记者 白玛泽旺摄

发展办法越来越多

老祖宗送我们一个“桃花源”

讲述人:西藏林芝市巴宜区林芝镇嘎拉村党支部书记 边巴

我们村世世代代靠种地为生。地不多,无霜期短,只能种一季。能种的作物也少得可怜,要么青稞,要么油菜。

这种自然条件,吃饱肚子就算不错了。致富?想都不敢想。

村四周的山坡上,到处都是野生桃林。大家都知道,桃树不成材。哪家没烧的了,就去砍些枝条,甚至连整棵树也砍了来。哪里会想到,野桃林也会生钱呢。

2002年林芝举办首届桃花旅游文化节。村民们一下子醒了:野桃树是“聚宝盆”呢,得赶快保护起来。

在政府帮助下,我们硬化了通往村里的公路,兴建了游客接待站,完善了水电网设施,还将村民们单打独斗的经营,转为由村集体统一经营,门票、摊位、民宿都规范起来。“桃花村”的品牌越来越响!

靠桃树发了财,村民们保护桃林的积极性更高了,请来专家,指导大家修剪施肥、补种移栽。很多上百年的野桃树,也焕发了青春,长得生机勃勃。

桃树,真真成了我们的心肝宝贝。为防止游客多了伤到桃树,我们在景区修建了观光天桥、人行步道。村里还组建了专职护林队,设立了“绿色银行”积分兑换超市。

桃花节期间人流量大,村民都会义务打扫厕所和停车场。大家都说,好日子是好生态给的,也是游客和我们一起成就的,搞好服务才对得起“桃花村”的品牌。

桃树能生钱,大家不满足了。村里拓展了观光园:里面有金灿灿的油菜花、绿油油的青稞田,还有五颜六色的格桑花。能玩的就更多了:采摘、看民俗展演、赛马响箭比赛、骑马观光、体味美食等。一年四季,都很热闹嘞!

4年前,习近平总书记来到我们村,看到村民们依托桃花资源日子越过越红火,欣慰地说:“这是老祖宗留下来的福利,送给你们一个桃花源啊。”

良法良制让“糊口粮”涨了身价

讲述人:西藏江孜县西藏稞研农业科技公司车间领班 扎西罗布

都说我们江孜县所在的年楚河谷,是“西藏粮仓”“世界青稞之乡”。不过,青稞,世世代代也就是“糊口粮”。

2023年在德国举办的世界面包锦标赛上,中国代表队成功击败法国、日本、德国等烘焙强国,一举获得总冠军和两个单项第一名。听说,比赛用的就是我们这一带青稞加工的预拌粉。

这可把我们惊呆了!

我把网上的视频转发给全村人看。有人不相信:“不会吧?青稞糌粑吃起来又粗又干,可是面包软软糯糯……”

我把道理讲给大家:参赛用的青稞粉,从种植、收割到加工,都有严格的标准,用农技员的话说,就是“良法良制”。

我们请来农技员现场指导。你们看到地头的大屏幕了吗?这块屏幕与青稞产业数字化管理系统相连,土壤墒情、虫情监测、生长状态全能看到。

怎样解决青稞面筋含量低、口感粗的性状?经上海援藏工作组牵线搭桥,我们研发引进了一条能生产“青稞预拌粉”的专用生产线,已跟多家企业合作推出了青稞面条、饮料、代餐棒等食品。现在,青稞食品已达40多个品类。

在援藏工作组的帮助下,青稞产品不光走进了上海,还走向了全国许多地方,去年春节期间全国300多家盒马实体店都在卖我们的产品。

哗哗流水变成了“真金白银”

讲述人:西藏谢通门县卡嘎村家庭温泉经营者 索朗旺堆

我出生在卡嘎村。卡嘎,藏语意思是“温泉口上”。确实,村里家家户户房前屋后一年到头“咕嘟”“咕嘟”冒着温泉。用温泉泡脚是常有的事儿,可吃“温泉饭”,想都没想过。

我19岁就外出打工。一次从工地回来,见十多米外的泉眼池,几个外地人正在泡澡。天飘着雨,可人家撑起一把大伞,照样在池里泡得不亦乐乎。

咱也不笨呀,回来我就产生了做温泉生意的念头。搭了几间铁皮房,砌了几个水泥池子,引来温泉水。没想到,嗬,来的人还真不少。

我的家庭温泉办得有模有样。2019年,有个去日本考察的机会,因为听说日本的温泉产业不错,我就自掏腰包跟了去。

这一看,脸上有些挂不住了:人家的温泉馆,从引导服务,到日常维护,每一个细节都很到位。譬如,清洗池子都用小刷子一点点清理缝隙,温泉水质管理也是根据客人需求提供分类。那一刻,我明白了,温泉生意不是简单地给客人提供一池热水。

回来后,我首先从提升服务和卫生下手。以前客人来了,随便找个地方换衣服,现在有专门的更衣室,干净的储物柜和座椅;每天清洗水池,更换垫布,擦洗角落。

我还请人对温泉的矿物质含量进行了检测分析,弄清楚了有哪些保健功效,区分了适合人群。我把这些信息贴在店里显眼的位置。没想到就这么一招,让客流大大增加。

两次扩建改造后,现在我的家庭温泉有400多平方米,10个包间。去年旺季,最多的一天接待了200多人,年底一算收入,60多万元呢!

调研组手记:

“桃花源”“致富粮”“家庭温泉”,观念一变办法多的故事,调研组一路走来还看到了很多、很多——

海拔4700米的羌塘牧场上,一头牦牛被精深加工出十几种产品,价格“翻着筋斗噌噌涨”;

硕果累累的朗县辣椒田边,“带货达人”们的网络直播和辣椒一样“火”,在线下单的“叮咚”声此起彼伏;

巍巍冰川、静静圣湖、多姿多彩的民俗风物……曾经“深藏闺中”的藏地秘境敞开怀抱迎接旅人,馈赠给人们“诗和远方”……

山还是那山,水还是那水,日子,却早已擦去了困窘的底色,焕发出勃勃生机!

文化旅游、绿色工业、高原特色农牧业等九大产业,助推着今日的西藏快跑、快跑、快跑。去年,西藏多个关键经济指标增长速度位列全国前茅……

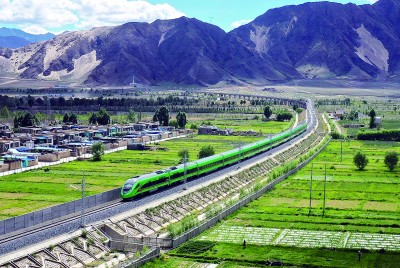

复兴号动车组列车驶过山南市扎囊县扎其乡德吉新村。西藏日报记者 白玛泽旺摄

发展速度越来越快

交通越来越便捷

讲述人:西藏阿里地区邮政管理局长途邮运驾驶员 桑布

今年,是方向盘在我手里转动的第27个年头。我跑的这条路,可不是普通的路,是架在“世界屋脊”上的干线邮路。

20世纪90年代刚跑车那会儿,这条干线从阿里措勤县的转运站开始,一路颠簸到噶尔县,单程近800公里。那时是砂石路,车轮就像碾在搓板上,骨头都跟着颤。跑一趟得整整4天。我记得,车里装得最多的是沉甸甸的牛皮纸信封,一袋袋,一摞摞。

到了2014年,这条干线向东延伸,起点挪到了日喀则市,单程一下拉长到近1500公里。路长了,但好走了,一周发车从1趟变成了4趟!车上拉的信件少了,大大小小的包裹多起来了。我明显感觉到,高原人的生活,正跟着车轮一起提速。

2018年邮路再次东延,起点直接定在了拉萨,单程足足1800公里,虽然成了西藏最长的邮路,可跑一趟只要两天半,而且是每天发车。

今天,开着邮车奔驰在平坦宽阔的路上,车里塞得满满当当的啥都有:时令水果、新潮的衣裳鞋帽、娃娃们的书本玩具,还有轻巧的智能小家电……简直像个移动的百货商店!

这邮路,把阿里高原和外面的世界紧紧连在了一起。我从新闻里看到,西藏98%的村庄都能收发快递,连最偏远的牧区,也能“包裹一日达”。

电力越来越充盈

讲述人:西藏华电芒康昂多光伏发电项目场区Ⅰ标段负责人 赵玉印

每次去工地,看到沿途老乡家屋顶的太阳能热水器,我总会想起9年前第一次在这里看到的场景——

刚接手项目时,跟着藏族向导扎西去农牧区走访,家家院墙上一排排贴着的、户户房檐下一层层堆着的牛粪饼,着实让我吃惊。见状,扎西笑道:“这‘久瓦’(藏语‘牛粪’),做饭、取暖,没有可不行!”

见来客了,扎西阿妈忙烧水打茶。她往炉膛里添了几块牛粪,烟尘一下子弥漫开来,呛得我直咳嗽。扎西忙拉我到院子说:“水烧开还要半小时。”

我了解到,那时候,像昂多这样条件的乡村,不在少数。

我们开始建光伏项目,老乡们都很支持。扎西跟老乡说:“有了这些‘亮晶晶的板子’,以后咱就不怕停电了,更不用天天烧牛粪了!”

第一期并网发电那天,阿妈看着嗡嗡转动的洗衣机,乐得合不拢嘴。

有了电,老乡们生活发生了质的变化,打茶机、电饭煲成了厨房的标配,手机、电脑也不是稀罕物了,乡小学用上了网络远程教学设备,还有人开电商卖起了土特产。

住房越来越宽敞

讲述人:西藏曲松县罗布莎村和美乡村项目搬迁户 尼玛曲珍

我家的旧房子在山腰上,土木结构。记得小时候,就怕刮大风,冬天,“呜呜呜”能把墙吹透,哪怕屋子里烧着牛粪,也冷得不行。

现在这新房,钢筋水泥框架结构,两层保温棉、断桥铝窗户、双层大玻璃。就是刮再大的风,也不用担心了。

老村子所在地地质脆弱,山势起伏,居住分散,水、电、路、网配套难度很大。

村干部动员大家搬迁时,人们有顾虑。建房是大事,折腾一回,好多年缓不过劲儿来。村里的次仁老大爷说,他这辈子盖了3次房,每盖一次,就像脱了一层皮。说啥也不想再折腾了。

村干部公布了政策:新房建设资金,人均只需出1.1万元,大头由县财政拿。这样一来,大家都松了一口气。

可房子这事儿,家家需求不一样。有人想把大门口改造成门廊,有人想要厨房餐厅打通,还有人要求把排水管挪到屋后。这些,政府都考虑到了,让设计和施工单位把各家的意见一一记下来。调整方案时,连阳光棚的预留孔洞、院子地漏位置,都反复确认。听说,按每户人口设计了5种户型呢!

大伙儿的顾虑消了,工程进度也就快了。2024年夏天开工,年底就竣工了——给排水管网铺到家门口,光纤直接入户,牲畜棚圈和住房分开。还配套了村卫生服务站、幼儿园。

不信,你们站在新村路口看过去,我们的村子和你们城里的小区又有什么区别?!

调研组手记:

“电线杆子行对行,纳金日夜发电忙,机器响来家家亮,拉萨日夜放光芒呀……”

这是《逛新城》里说到的情景。其实,如今的西藏到处都在放光芒:2020年底实现了全区统一电网全覆盖,供电可靠率达到99.6%……

电的变化,只是西藏飞速发展的一个侧面。再看交通:西藏铁路运营里程从2006年青藏铁路通车前的0公里增加到1359公里。国际国内航线达到183条。乡镇、建制村公路通达率达100%。

再看群众的住房:解放初期,西藏90%以上的群众栖身于低矮棚户或牲畜棚舍。几十年的生聚,西藏住房保障,实现了从“无”到“有”、从基本保障到全域覆盖的历史性跨越,各族人民住有所居、居有所安。

华能拉萨扎西岗100兆瓦光储发电项目。西藏日报记者 白玛泽旺摄

日子过得越来越好

一年四季都能吃到新鲜蔬菜

讲述人:北京游客 张婉

我一直很想去西藏,可总是下不了决心。为啥?平素,顿顿离不开蔬菜。西藏地域辽阔,去一趟至少也得十天半月。这么长时间吃不到蔬菜,那哪儿成!

终于还是禁不住雪域高原蓝天净土的诱惑,前不久和朋友来到西藏,第一顿饭就让我大吃一惊:吃上了向往已久的藏式火锅,沸腾着的牦牛骨高汤让我沉醉不已。就在这时,老板端上来了蔬菜拼盘,我愣住了——只见油麦菜的嫩尖还带着水汽,莴笋片晶莹剔透宛若翡翠,西兰花的花球挺括紧实!

“天呢,这个季节,西藏竟能吃到这样新鲜的蔬菜!”我不由自主地惊叹。

一旁的老板轻描淡写地笑笑:“吃不上蔬菜,那是老黄历了。现在,西藏一年四季都能吃到新鲜蔬菜。”

这倒勾起了我的好奇心。决定实地探访一番。一踏进拉萨东嘎农副产品批发市场,就被一股混着新鲜泥土和瓜果蔬菜的气息裹住了。眼神也不够用了:红彤彤的西红柿堆成小山,翠绿的上海青码得整整齐齐,连南方的菜心、红菜薹都能看到……

菜摊老板说:“你想买什么?左手边是本地菜,右手边是外来的!”

随手拿起一个萝卜,秧子上还带着薄霜。摊主说:“这是刚进来的,管保新鲜。”

我讲了此行的目的,摊主笑了:“本地的蔬菜大棚多着呢,曲水的西红柿能挂到腊月,日喀则的白菜甜得能当水果吃。”

攀谈中得知,摊主做蔬菜生意已多年,对西藏蔬菜生产的情况门儿清。他告诉我,经过科研人员的努力,那些引进的番茄、黄瓜、辣椒、白菜、萝卜和羽衣甘蓝等品种,已经能在海拔3800米的地方生长。即使更高海拔的那曲,大棚里也能种出黄瓜。在阿里,无土栽培的生菜能直供当地食堂。听说,山南生产的有机蔬果还卖到了港澳……

越吃越有味。原本只打算在西藏待个把礼拜,越待越不想走。现在,我跟北京的朋友视频,都要把镜头对准餐桌:“这里的新鲜蔬菜味道独特。想吃吗?那就快到西藏来!”

文化盛宴想看就能看

讲述人:西藏拉萨“甜茶馆青年艺术季”创办人 格桑央拉

12岁那年,我背着阿妈缝的氆氇包,懵懂地踏上了开往上海的列车。从黄浦江畔的初中课堂,到未名湖畔的北大时光,再到跨越太平洋攻读硕士学位,这一路,人越长越大,路越走越远,可故乡的雪山和甜茶香,始终在心间回荡。

2018年夏天,没有丝毫犹豫,我回来了!带着对民族文化的眷恋和对未来的憧憬,我和志同道合的伙伴们一起,把梦想种在了拉萨——创立了西藏甜茶文化艺术有限公司,还有那个像家一样温暖的“隙马画廊”。

“隙马”,藏语里是“家”的意思。我们想让艺术就像推开家门就能感受到的暖意一样,自然而然地来到人们面前。在隙马,你能看到的远不止挂在墙上的画,这里是一个活色生香的文化客厅:艺术展览上,年轻人对着先锋作品热烈讨论;亲子绘画区,孩子们在笑声中小手沾满了颜料;我们还会带领大家穿行在八廓街的巷道触摸历史的肌理……艺术,就该这样热气腾腾地融入生活!

到今天,隙马已经举办了178场活动,其中144场是免费的公益场。2023年,当拉萨市文旅局把“拉萨市新型公共文化空间”的牌子授予隙马时,我眼眶发热——真的把“家”建成了!

回望来路,我常感慨:我们搭建平台,而真正的主角,是日益自信、开放、渴求精神滋养的西藏人民。从政府主导的大型文化工程,到像我们这样扎根社区的“微空间”,再到群众自发组织的锅庄队、读书会、社区合唱团……高原的“文化餐桌”变得越来越丰盛。

“云中球场”越来越多

讲述人:西藏昌都市洛隆县马利镇三小体育老师 嘎玛群美

说起我的家乡昌都,这里山河纵裂、高差悬殊、平坝零星。

这块依山而建的11人制标准足球场是我儿时的梦。

10多年前,这里还是一片布满乱石的荒地,却是方圆百里难得的平坝。那时候,每天放学后,我们这些“足球男孩”就凑到这里,刨捡乱石,平整荒地,手掌磨出的血泡结了痂又破了……

终于,有了一块像样的平地,我们插上木棍作为球门,在球门的尼龙网上挂上小铃铛,听声音判断球进没进。

简陋,那是真的简陋!可是,不管是飘雪天还是扬尘天,一放学我们就来到这里,让青春的活力在黄褐色的“球场”上尽情释放。

大学我选择了体育专业,毕业后回乡当了体育老师。婚后有了孩子,我跟村里的爸爸们筹划着翻新球场。两年时间,一锹一镐,从荒滩上刨出来这座“爸爸修建的足球场”。

有了球场,就有球赛,不光我们村,周边村镇也有12支球队来比赛。每到比赛日,那些牧区的汉子大老远骑着摩托车来踢球,“轰隆隆”的摩托车队很壮观。妇女们抱着孩子,带着糌粑、牛肉干,席地而坐,忘情地鼓掌、欢呼。

现在,日子越过越好,“云中球场”也越来越多,我们昌都就有121个,其中,11人制标准足球场17个。

调研组手记:

“文体两开花,样样不落下”“内地有的这里都有”“没想到当地人的生活这么丰富有趣”……

我们采访中的感慨,有以下数据为证:

粮食年年产出超百万吨;蔬菜旺季本地自给率超过60%;绿色食品、有机农产品、地理标志农产品及全国名特优新农产品加起来超过400种……

区、市(地)、县、乡、村五级公共文化设施网络基本建成,数字化公共文化平台从城市覆盖到村落和牧场,覆盖城乡的“15分钟健身圈”让人人都能参与……

越来越丰沛的物资供应,让西藏人的日子越来越富足;多层次、多样化的文化供给,正在深度融入西藏人的日常生活,人们的精神越来越富有。

调研中,或看、或听、或行,耳闻目睹的一切一切,不断丰富着我们对西藏的印象,刷新着我们的认知。

看不够,听不够,行不够!

这不,就在我们调研期间,运行不久的“雅江1号”人工智能先进计算中心,正批量上线800P的算力,实现千亿级参数大模型的训练;开工不久的雅鲁藏布江下游水电工程,装机容量相当于3座三峡电站,发电量世界第一;而全长2681公里的“藏粤直流工程”也拉开了帷幕,工程技术引领全球……

西藏,新西藏,未来更新的西藏!

(调研组成员:西藏日报记者常川、孙开远、达珍、白玛泽旺 光明日报记者王梦敏、刘梦、尕玛多吉、傅强)

《光明日报》(2025年10月21日 01版)