点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【千字说文之“金生丽水”】

作者:王辉(山东大学文学院教授)

《千字文》曰:“金生丽水。”清代汪啸尹《释义》曰:“金,黄金也。丽水在今云南丽江府,一名金沙江。金生水底沙中,土人淘而出之。”寥寥数语,已经用简洁的语句,勾勒出了这句话的基本含义。

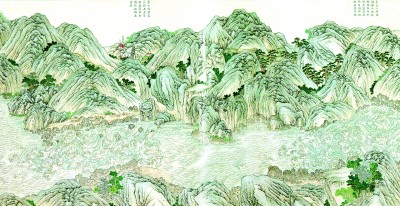

清金沙江上下两游山水全图(局部)。作者供图

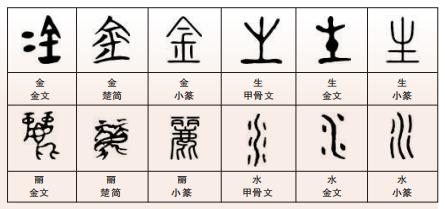

“金”在古代既泛指金属,又特指黄金。《说文》:“金,五色金也,黄为之长。久薶不生衣,百炼不轻,从革不违。西方之行。生于土。从土;左右注,象金在土中形;今声。”许慎是根据小篆解说字形,但若追溯至更早的古文字,“金”既不从土,也非今声。或谓金文字形从士或王,亼声,两点是青铜原料,可资参考。所谓“五色金”,还包括“银”“铅”“铜”“铁”,分别是白金、青金、赤金、黑金,而黄金至为尊贵,故为五金之长。“久薶不生衣,百炼不轻,从革不违”,这三句是在说黄金的特性。“久薶不生衣”,唐代《初学记》《慧琳音义》等书引用《说文》均作“久埋不生”。劳榦、胡敕瑞等学者根据这些引文材料,以及汉简中常用“生”来表示有生锈意思的“鉎”,指出“衣”为衍文,是后人因为不明白“生”的意思而误增。“久埋不生”,意思是即使在地下埋藏很久也不会生锈。“百炼不轻”是说黄金即使经过反复熔炼也不会减轻重量,经常用来比喻本质贵重的事物不会因为磨砺而贬值。“从革”典出《尚书·洪范》:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。”孔传认为“金可以改更”,所以说“从革”。纯金是柔软的金属,用指甲或牙齿都可以在上面留下划痕。它也是所有金属中延展性最好的,非常容易被敲打、卷曲、拉伸成各种复杂的形状,且不易断裂,很适合制作精细复杂的首饰和金丝工艺品。

《说文》:“生,进也,象艸木出生土上。”徐锴曰:“土者,吐出万物。《尚书》曰:‘丕冒海隅苍生。’《春秋传》曰:‘食土之毛。’故生从屮土。”从古文字来看,许慎的解释也是对的,字形正像小草从土中长出。“进”主要指的是向前、向上的趋势,种子破土而出,向上生长。从造字开始,“生”的核心义就是萌发并不断突破、向上发展。在此基础上,引申出了“产生”“出产”这层含义。树木在成长过程中,会开花结果;人在劳动和学习中,会生产出物品或者创造出知识价值。因此,古人会直接用“生”字来表示“产生”的意思。“金生丽水”的“生”,很明确就是“出产”“产生”的意思。丽水是源,黄金是其“生出”的物品。

图1

“丽”是“麗”的简化字。《说文》:“麗,旅行也。鹿之性,见食急则必旅行。从鹿丽声。《礼》‘麗皮纳聘’,盖鹿皮也。(见图1),古文。(见图2),篆文麗字。”(小徐本古文作“丽”)从许慎的分析来看,“麗”是一个形声字,“鹿”关联词义,“丽”表示读音。但从古文字来看,“麗”像鹿头上有两角之形;之后上部演变成“丽”,表音。这种现象在文字学上叫作“变形音化”,即原本是象形或会意字,但字形中的一部分经过历史的发展,变成了表示读音的声符,这个字又成了形声字。而《说文》“麗”古文和篆文的形状,则是省去了“鹿”,只保留了上部。不难看出,对“麗”含义起决定作用的,是其上部的对称之形。古书中的“丽”就多有成对的意思,《小尔雅·广言》:“丽,两也。”《周礼·夏官·校人》“丽马一圉,八丽一师”,郑玄注:“丽,耦也。”词语“丽双”指成双的样子,“丽偶”指成对的配偶,后来又分化出“伉俪”的“俪”字。这样再看《说文》将“丽”训为“旅行”就好理解了。“旅行”并不是今天所说的旅游,“旅”者,俱也,即一起出行、结伴而行。这种方式符合鹿的特性,故许慎如此说解。

图2

《说文》:“水,准也。北方之行。象众水并流,中有微阳之气也。”“水”解释为“准”,应是声训。《白虎通义·五行》:“水之为言准也,养物平均,有准则也。”具体来说,“准”是指测定平面、衡量平直的标准工具水平仪。这个解释揭示了古人对“水”的特征的观察:水在不受外力作用时,表面会趋于平准、平静。这个特性非常直观,只要观察池塘、湖泊的水面就能明白。因此,法律、规则常被比作“水”,强调法度应当像水一样公平、稳定、不偏不倚。《老子》说“上善若水”,这里的水不仅是柔弱的象征,也代表着恒常稳定。但追根溯源,“水”字在造字之初描绘的是河水的样子,是典型的象形字,形体即是水流及水滴,许慎所谓“中有微阳之气”并不可信。

当理解了“金”之珍贵、“生”之动势、“丽”之对偶、“水”之恒定,再回头看“金生丽水”这四个字,关键的问题便随之而来:“金”何以从“丽水”中“生”出,“丽水”又在何处?

作为天然矿物质的黄金,其获取方式主要有两种,一是直接通过金矿开采,二是水中淘金。“丽水”就是这样一条可以淘到财富的宝藏河流。今浙江省丽水市虽有遂昌金矿,但“金生丽水”的丽水却并非此地。唐代李吉甫《元和郡县图志》详细记载了今丽水市的得名由来:“丽水县。本后汉松阳县地。隋平陈,乃分松阳县之东乡,立括苍县,取括苍山为名,属处州。后因之不改。大历十四年,改为丽水。丽水本名恶溪,以其湍流岨崄,九十里间五十六濑,名为大恶。开皇中改为丽水。”可见直至唐代,浙江丽水才改为今名,而《千字文》成书于南北朝。这里的“丽水”是指云南境内的金沙江,古称丽水,丽江市即是因水而命名的城市。

《韩非子·内储说上》:“荆南之地,丽水之中生金,人多窃采之。”战国时期,通过“庄蹻入滇”,楚国将势力范围延伸至云南东部。此处“荆南”,就是楚国本土的西南附属区域。金沙江正在这个区域之内。“生金”并非金矿开采,而是指沙金在河流泥沙中的自然沉积。金沙江流经横断山脉,两岸山体富含金矿脉。经过长期的风化、侵蚀,金矿逐渐破碎,金粒随雨水、溪流进入江中。由于黄金比重大,容易在河床的沙石中沉积,尤其在水流较缓的河湾处,更易富集。“丽水之中生金”很可能就是《千字文》“金生丽水”的直接来源。

历史文献中对金沙江与丽水的关系也多有记载。如唐代樊绰《蛮书·云南管内物产》:“麸金出丽水,盛沙淘汰取之。”《元史·地理志》:“丽江路军民宣抚司,路因江为名,谓金沙江出沙金,故云。源出吐蕃界。今丽江即古丽水。”《大明一统志·云南布政司》:“金沙江。古名丽水。源出吐蕃界犁石下,名犁水,讹犁为丽。流经巨津、宝山二州。江出沙金,故名。”明代宋应星《天工开物·五金》:“水金多者,出云南金沙江,古名丽水。”这些内容基本上坐实了“丽水”的地望,即今云南金沙江。

作者供图

如何从水中淘得真金?古人主要有两种传统的办法:一是淘洗盘法,二是溜槽法。淘洗盘法是古代常用的手工淘金技术,主要是从河沙或矿砂中分离金粒。这种方法利用黄金的高密度特性,通过水流冲刷配合盘体晃动,使密度较小的砂石被水流带走,而金粒则因重量较大沉降至盘底。唐代樊绰《蛮书》中就有“盛沙淘汰取之”的记载。清人刘昆《南中杂说·金》:“采江金之法:土人没水,取泥沙以漉之。”溜槽法是利用水流和重力作用从矿砂中分离金粒的淘金技术,通过倾斜槽体接受湍流冲刷,使密度较小的砂石被水流带走,而高密度的金粒则沉降在槽底。与淘洗盘法相比,溜槽法的处理能力显著提升。宋代朱彧《萍州可谈》载:“两川冶金,沿溪取砂,以木盘淘,得之甚微且费力。登、莱金坑户止用大木,锯剖之,留刃痕。投沙其上,泛以水,沙去,金着锯纹中,甚易得。”可见宋代已经开始使用这种方式淘金。

然而金光闪闪的背后,是淘金者九死一生的艰险。《南中杂说·金》:“水金之害,江深而水驶,或遭漂没,或遇水怪,则以性命相殉。”可见水中淘金是一件苦差事。《蛮书·云南管内物产》:“男女犯罪,多送丽水淘金。”也证明了这一点。历经千辛万苦淘金所得,并非我们今日熟悉的黄金,而是混杂沙石的原始形态,古人称之为水金、砂金、生金。《天工开物·五金》:“水沙中所出,大者名狗头金,小者名麸麦金、糠金。平地掘井得者,名面沙金,大者名豆粒金。皆待先淘洗后冶炼而成颗块。”无论形态、大小如何,都需经过淘洗去杂、炉火冶炼,才能最终变为象征财富的真正黄金。

古人在“江深水驶”间以命相搏,换取黄金;当下的开采技术虽已天翻地覆,但如何在发掘资源的同时保护环境,是现代社会必须面对的课题。今天,古老的丽水依然流淌,黄金依然是珍贵的资源。“金生丽水”的解读,是在提醒我们科学合理地利用资源,在追求发展的同时,更要懂得珍惜和保护自然的馈赠。

《光明日报》(2025年10月24日 16版)