点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

秦汉政区与地方行政制度

演讲人:孙闻博 演讲地点:中国社会科学院古代史研究所 演讲时间:2025年8月

行政区划是历史地理学研究的基础内容,为历代学人所重。秦汉时期政区的形成与发展,是认识当时地方行政制度变迁的核心线索。立足于政区层面对郡、县、乡、亭的界定与把握,有助于秦汉地方行政研究走向深入。而基于制度史、政治史、军事史视角的秦汉地方行政实证研究,又有望反哺政区地理研究、行政区划史研究。对于研究者而言,出土文献等考古文物资料固然带来很多全新信息,但做好传统史料、习见史料的发掘可能更为重要。

秦始皇帝陵博物院展出的兵马俑。新华社发

秦汉战争背景下的郡制推行与郡级职能

秦统一,是中国历史上最重要的事件之一。统一如何完成,限于史料,过去多描述某年秦攻某国、灭某国、俘其王的简单经过,中国通史、断代史及教科书也多这样交代。我们认为,应将“秦郡之置”纳入秦统一研究,这是认知秦灭六国的关键线索。实际上,不仅“秦并天下”与全面规划郡制紧密相连,而且此前统一进程也伴随着“郡制推行”的步步展开。

《说文》云“县,系也”,强调直属于君主。秦东进过程中的置县,形成了对“新地”城邑和交通线的控制。郡则有所不同,并非置县若干便会立郡,只有形成较大的网络面和得以自立的财政、军力,才会相应设置郡。简而言之,县主要对应的是点、线控制;郡对应的则是面的控制。郡设太守,拥有郡兵,不仅对所辖县、邑甚至对整个郡界以内形成行政、军事的全面覆盖。“太守”之“守”,指代君主守地。在秦发展为更为成熟的领土国家背景下,郡相当于封国,早期也称邦。里耶秦简8-461更名木方提到“郡邦尉为郡尉”“邦司马为郡司马”。西安相家巷出土秦封泥有“南阳邦尉”。《里耶秦简(贰)》出现“洞庭邦尉府□□”(9-430)。《史记·秦始皇本纪》记望夷宫之变,秦二世向阎乐请求免死,称“吾愿得一郡为王”。而地方“邦尉”前加“郡”字,称“某郡”,应与中央邦尉相区分。郡、邦此种关联在汉代也有体现,除中央朝廷外,郡府也可称“朝”,时人视郡如邦国,视郡守为“君”。

秦东向推进过程中,发生修鱼之战、伊阙之战、鄢郢之战、华阳之战、长平之战,也继续置郡,如在南边置汉中、南郡、南阳,在北边置上郡、河东、上党、太原。其中,秦统一战争得以展开,与东郡之置关系尤为密切。长平之战后,秦范雎“远交近攻”策略在魏国信陵君为首的山东合纵下遭遇挫折,秦开始突破既往连横战略,通过中部领土的直接伸展,以绝断合纵之势。秦将蒙骜在吕不韦执政下统兵续进,“初置叁川”,辅以所取河北地,秦与六国相持于太行山、荥阳一线。秦王政五年(公元前242年),信陵君去世,蒙骜攻魏、取二十城,《史记·秦始皇本纪》《六国年表》《卫康叔世家》《魏公子列传》四处作“初置东郡”,表述完全一致,在《史记》“初置某郡”中出现次数最多。东郡是秦统一战争前所置较晚一郡,突破了太行山—荥阳一线,形如利刃,插入六国腹地。东郡数次扩郡后成功与齐国连接,将河北燕、赵与河南魏、楚隔绝开来。而东郡与齐国相接,得以发挥这一效用,又因战国末叶齐国不横不纵,超然于“天下”秩序之外,保持中立。边齐秦郡称作“东郡”,命名与“南郡”类似,表示秦东向扩展以此为最东之边。秦在兼并战争获胜后曾令民众两次“大酺”(宴饮)。第一次在秦王政二十五年,秦将王贲俘获燕王、代王,秦将王翦定楚江南地,“五月,天下大酺”。第二次在王贲攻齐,得齐王,“更名民曰‘黔首’。大酺”。前者在《史记》本纪、年表两见,后者仅见本纪。秦启动统一战争,可能表面上对齐的中立国地位依然认可,因此在攻灭五国后,就举行了全国性庆祝活动。东郡之置,对后续汉廷控御东方诸侯也有重要影响。汉初直辖二十四郡,除秦灭国战争前所辖郡地,还包括临淄、济北、胶东、琅琊。还原到政治地理空间中,东郡与齐地四郡相连,形成汉郡的东向伸展,从而隔断东方异姓诸侯潜在的南北合纵之可能。楚王韩信原封齐地,这源自参与垓下灭楚所获的刘邦政治许诺。然刘邦即位汉帝前后,以“义帝无后。齐王韩信习楚风俗”等理由“徙为楚王,都下邳”,堂皇释词的背后是汉廷为防范异姓诸侯未来可能的合纵西向,特意做出的调整:将韩信所封移出齐地,进而将汉郡由东郡扩展至海。汉高帝十年(公元前197年),汉封同姓诸侯,齐地70余城被封给齐王刘肥,而齐国军力雄厚,与汉廷关系特殊。曹参在汉初军功第一,被任为齐相,萧何甫一过世,便做接替中央宰相的准备。高帝、惠帝、吕后时期,东郡与齐国相接,仍发挥控御东方的战略作用。作为东郡战略意义的某种反例,伴随代王入继大统,汉廷与齐国关系不复往昔。汉文帝行“易侯邑”“令列侯之国”之策,除淮南国外,主要针对齐国。汉景帝初的吴楚七国之乱,在此背景下发生。参与叛乱的吴国、楚国在南,赵国在北,一时形成“自关以东皆合从西乡”“七国为从”之局,正因胶东、胶西、济南、菑川等齐地诸侯加入叛乱,打破了自战国末年以来“东郡—齐国”的固有联结。济北、齐国位于齐地最北,北衔赵地,没有参与。否则南北合纵更趋完整,对汉廷威胁也将更大。

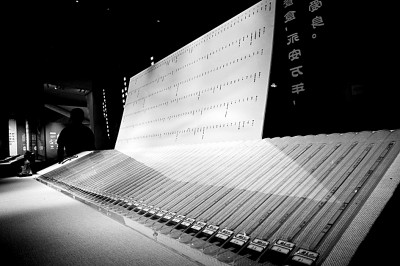

“家国信史——长江中游简牍文物展”中展出的睡虎地汉简《十二年质日》。新华社发

张家山汉简《二年律令·秩律》记汉初职官有一突出特点:县令、长按秩级分作五等,并将每一秩等的县令、长逐一枚举。而郡守只有一个秩级:二千石,也不再列举郡名。县、乡区分多依户数,郡却未进一步分等,引人注目。相较唐代县、州、中央三级掌有户籍,秦汉“户籍臧乡”“副上县廷”,只县、乡保存,却没有郡,也可溯至郡、县的初始差别。战国以来,郡的军事色彩依然较为浓重。秦县是军队组建的重要层级,而汉代地方军队的训练、校阅及兵士选拔多由郡守、郡尉负责。县令、长虽有参与,却并不单独主持。至于兵符制度,《史记·孝文本纪》记文帝二年(公元前178年)“九月,初与郡国守相为铜虎符、竹使符”。此后地方持有虎符者,是郡国一级。两汉地方兵主要属于郡兵性质。秦汉郡兵除接受中央征调外,一般只在郡界内活动。秦汉时期应对地方动乱,也有程度轻重之别。《史记·叔孙通列传》有段著名记载:“陈胜起山东,使者以闻,……博士诸生三十余人前曰:‘人臣无将,将即反,罪死无赦。愿陛下急发兵击之。’二世怒,作色。叔孙通前曰:‘诸生言皆非也。……安敢有反者!此特群盗鼠窃狗盗耳,何足置之齿牙间。郡守尉今捕论,何足忧。’”可见当时地方政治危机似分“盗”“反”两类。“盗”指盗贼,危机程度较低,由“郡守尉”在郡界内“捕论”。“反”指叛乱,须“陛下急发兵击之”。定性差别直接影响具体应对。陈胜起义后,秦二世喜纳谀言,“诸生言反者下吏,非所宜言。诸言盗者皆罢之”。在秦二世如此定性之下,秦地方官吏大多只能在郡界内对陈胜起义予以阻击。这是陈胜“张楚”势力迅速壮大、周文偏师在较短时间能够兵临咸阳的重要原因。

秦及汉初,内史、诸郡职官在类别和秩级上基本一致,郡可视作以内史为中心的平行延伸与横向派生。秦汉地方行政制度发展,存在由“战时体制”向“日常行政体制”转变的宏大背景。《二年律令·秩律》显示,内史、中尉、郡守、郡尉秩皆二千石,不仅内史、中尉同秩,郡守、郡尉同秩,而且内史与诸郡的属吏设置基本相同,也完全同秩。秦汉初期军事体制特征突出,地方武官设置普遍,内郡、边郡的差别并不突出,呈现中外平等格局。武帝以后,内地郡县出现武职的消退。不少秦、西汉早期存在的武官系统,仅在边郡都尉府下有设。这一演进,可称为地方军事组织的“边地化”。“边地化”非指内郡或其他地区出现边地的军事组织设置,而指军事机构日益集中在与京师、内郡相对的边郡地区。

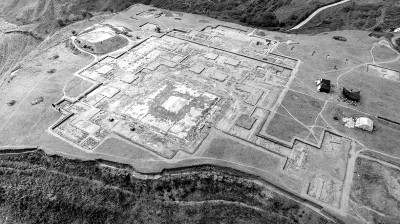

甘肃省陇南市礼县四角坪遗址考古发掘现场。四角坪遗址是一处秦代国家级大型礼制建筑群。新华社发

先秦分封与县制起源及县官僚组织的建立

县制起源,既是政区地理、行政区划的历史地理学问题,也是社会形态、政治结构变动下的官僚制起源与央地关系问题。研究可引入“方百里”“千里”等辖域概念,关注“公邑—私邑”统治模式。

《汉书·百官公卿表》云“县大率方百里,其民稠则减,稀则旷……皆秦制也”,指秦汉县域受地、人两种要素影响,以前者为主导,面积相对稳定。“方百里”指绝长续短而成边长100里的方形。汉晋县城、县境统计,分为两种方式。县城统计城围周长,如青岛土山屯汉简《堂邑元寿二年要具簿》称“城一舟(周)二里百廿五步”;或兼记城高,郴州晋简《桂阳郡计階簿》称“便城周匝一里十五步高一丈五尺”,对后世多将“方某里”理解为周长当有影响。县域计算东西、南北长度,《要具簿》又称“县东西百卅五里五十步,南北九十一里八十步”。堂邑县“户二万五千七”,属万户以上大县。县境东西长135里50步,南北长91里80步,与“大率方百里”相合。汉唐以“百里”作为县、县令代称,实将汉县渊源上溯,与周初分封比附,建立更久远的历史联系。

武王伐纣,建立西周,畿外广行分封。《左传》记“且天子之地一圻,列国一同”,一“圻”为“方千里”,一“同”为“方百里”。周王畿实际东西约千里,南北不及千里,幅员较广,虽有贵族采地、封邑,主体仍属王室。而周初诸侯如楚、鲁、齐、晋辖域,《左传》记“无亦监乎若敖、蚡冒至于武、文,土不过同”,《孟子·告子下》云“周公之封于鲁,为方百里也;地非不足,而俭于百里。太公之封于齐也,亦为方百里也;地非不足也,而俭于百里”,《史记·晋世家》载“于是遂封叔虞于唐。唐在河、汾之东,方百里”,初始多“方百里”左右。与秦汉一县面积相当,故早期“国”多指都城。由此,周行分封制得以延续较久,除周礼、周德之盛外,王畿辖域与一畿外诸侯的理论关系比是100∶1,实际也是“方百里”诸侯的数十倍以上,而非仅仅数倍;周王辖邑是诸侯辖邑的数十倍,也非仅仅数倍、十倍,从而建立起周室与诸侯相当悬殊的力量对比。这一制度设计及实施,才是西周“天子—诸侯”秩序得以长久维持并有条件调整巩固的重要因素。

西周分封制向秦汉郡县制演变,并非简单线性发展。周室在王畿之外,固然选择较为彻底的分封制,但先决条件是周室通过灭国并地,掌握诸多以都、邑为中心的土地。诸侯受封疆土,原本皆在周室之手,分封之前,可视作周王所掌畿外之公邑。王畿之内,周王直接统治的都、邑自然更多,治理模式更趋稳定,属于周王所掌畿内之公邑。西周分封制并不排斥君主对公邑的直辖管理,这应是认知县制起源的关键。《左传》的“郑伯克段于鄢”相关记载提到“先王之制,大都不过参国之一,中五之一,小九之一”,分等非据辖域面积,而是城的周长,城周(城墙总面积若干雉)比为9∶3∶1.8∶1。城周比差距小于王畿与初封诸侯的辖域比。相较天子、诸侯之争,诸侯内部更易引发权力对峙。武姜为少子共叔段曾向长子郑庄公先后请求过严、京二邑,两邑皆属君主直辖公邑,前者因战略地位重要被庄公婉拒。天子、诸侯皆有封赐私邑与直辖公邑两种形态,可称王权主导下“公邑—私邑”复合制。

春秋以降,楚、晋、秦对县制确立的影响较大。楚县通过灭国建立,其中一些地域广大,犹如一国。楚县之置,多未改变内部氏族秩序,陈、蔡、东西不羹辖域多为十数个“方百里”。楚之大县实当后世一郡,故可与诸侯并列。楚之大县又称“国”“都”,不凸显公、私属性,反映楚县出现并非变革性事件。关于晋县,日本学者增渊龙夫发现“以赵衰为‘原大夫’亦可叫‘原守’,也可记为‘以原封’”,认为“春秋时代的晋县同时兼具封邑和公邑两种不可分的性格”。我们考证认为:晋文公元年,赵衰为“原守”,代晋君守原邑,后世习称“原令”;至晋文公四年,赵衰因功又被封于原,原邑始为赵衰封邑。《左传》这则最关键史料并非说明春秋晋邑具有双重属性,而是公邑、私邑间的转移变动。晋县规模与秦汉接近,多是“方百里”。晋县大夫选任及行政管理更趋制度化,然未完成进化。

秦国商鞅变法的一项重要内容是推行县制,实为《史记》中变法出现次数最多的内容。商鞅第二次变法,首先营建新都,“大筑冀阙,营如鲁卫矣”,直追东方诸侯;接着,由中央而地方,开始行政制度改革。秦既有聚邑,规模较小,通过“并”“集”“聚”的方式,规划升级为大县。战国城邑发展的趋势是“万家之邑”“万家之县”。《战国策·赵三》载赵奢语:“且古者,四海之内分为万国。城虽大,无过三百丈者;人虽众,无过三千家者……今千丈之城,万家之邑相望也。”秦大县、小县以万户为界,万户大县恰与“万家之邑”“万家之县”对应。先秦县大夫、县宰具有贵族身份,公、私邑长官皆可使用。而县令是领取固定俸禄的官吏,“令”凸显对君命的贯彻。此外,县令参照使用“乡啬夫一类下级基层治民官吏”的称谓,称“县啬夫”“大啬夫”,这反映设置初始对亲近民事“服务属性”的强调。有趣的是,县主官称“啬夫”之举,两汉已不复出现。西汉初年,啬夫称谓仍存,但县令、长已不称啬夫。相对而言,东汉县令长被比附为县宰、大夫更为常见,某种程度上反映了先秦传统的回潮。《商君列传》显示,县佐官也由中央任命。《六国年表》“初为县,有秩史”,应作“初为县有秩史(吏)”,县属机构与属吏系统也建立起来。至于“为田开阡陌封疆”,时间在普遍设县之后。县制确立是实施土地制度改革的基础。县制起源固然与社会组织的重大变动有关,与经济制度的重新构建相联系,但核心是官僚组织的建立及运行。

孙闻博 中国人民大学国学院教授、博士生导师,主要从事战国秦汉魏晋史、出土文献、政治制度与政治文化史研究。出版《秦汉军制演变史稿》《初并天下:秦君主集权研究》等学术专著,发表论文数十篇。

乡制、亭制与秦汉基层治理

秦汉时期的乡,性质有二,一是“部”,二是“官”。“乡部”强调与县的联系,指县下分部的行政区域;作为职官省称时,指“乡部啬夫”。“乡部啬夫”是分“部”派出之县吏,编制属县,为县内员吏。与乡不同的是,县不被视作郡之分“部”,也不称“县部”,主官称谓不使用“县部吏”“县部令”“县部啬夫”。“郡—县”行政关系与“县—乡”不完全相同。“乡官”强调机构属性,乡是县下行政机构,有主官等吏员群体,有官印。“乡官”也泛指乡吏,但不包括亭吏、里吏,也不专指三老、孝悌、力田等民官。传统对“乡官”的概念把握,应予修订。

《汉书·百官公卿表》记乡三老、啬夫(及有秩)、游徼只负责一部分工作,相较内史“掌治京师”,郡守“掌治其郡”,县令、长“掌治其县”,乡未有明确主官“掌治其乡”。而乡吏执掌所用“掌”“职”“收”“禁”等语,也未体现“掌治京师”“掌治其郡”“掌治其县”之“治”的意味。进而,秦地方行政下端呈现乡、亭两分格局。秦县组织主要是官、曹两分结构,列曹为县廷的“组成部门”,诸官为县廷的“下属机构”。乡与仓、司空、少内等设吏一致,同为县廷下属机构。秦汉县乡行政可称“廷—官”模式。“廷—官”模式是当时基层治理的主要制度架构,反映古代帝制下中国地方治理的原本理念与制度设计。一般认为中国古代地方是“双轨制”,自古“皇权不下县”,现在来看,早期并非如此。

秦及汉初,乡普遍设置有秩啬夫。有秩分等细密,在早期官僚组织中重要且活跃,反映秦汉国家曾经掌握较多资源,对基层社会具有较强的控制能力。之后,乡有秩啬夫演变为乡有秩、啬夫二分格局,官方调整了有秩秩级,取消内部秩级分等,大幅降低秩级,啬夫群体的重要性开始下降,某种程度上反映了王朝掌握物力、人力资源减弱。乡政弊端由此日显,官、民对乡吏都变得不甚信任。汉武帝时期,重要属吏群体“掾”开始出现。这固然体现史类吏员的扩张,本质乃是因事差遣的发展。掾史之“掾”,并非下属机构的固定负责人,与啬夫有所不同,无官印而使用私印。这一重新界定,可扩展至对武帝以降中央、地方各种“掾”最初设置的理解把握。某种意义上,差遣这一灵活的任官形式在中国早期王朝已有部分设计及实施。“掾”的因事差遣,反映汉代统治方式的重要变化。地方官府没有选择,也没有力量重振原有的啬夫系统,为了加强集权而遣掾理事,尝试更直接地管理。这在一定程度上提高了效率,使原有“廷—官”模式渐衰下的基层事务得到及时处理。然而,因事差遣虽能体现官府权威,但难以实现全面深入的社会控制。吴简少见乡有秩、啬夫、佐,时见乡书史,反映旧有乡制衰落。此后经魏晋南北朝,至隋唐一统,始终未能真正恢复。总体而言,两汉不断加强集权,力图对基层实行更直接的统治。然而事与愿违,这类集权措施的推行,反而一定程度上削弱了王朝自身对乡里的控制。由宋至清,王朝集权日趋强化,然而官方尤其是地方官府对基层社会的控制,在一些方面反不及秦汉。

传统对“亭长”的习见描述,莫过于《史记·高祖本纪》记刘邦“及壮,试为吏,为泗水亭长”。“泗水”,《汉书》作“泗上”。清人王念孙有所辨析。其实,《史记·樊郦滕灌列传》记夏侯婴“每送使客还,过沛泗上亭,与高祖语,未尝不移日也”时出现过“泗上亭”。日本宫内厅书陵部藏《史记·高祖本纪》写本一卷,承袭底本较早,作“为泗上亭长”。《史记·高祖本纪》原本应作“为泗上亭长”,与《汉书》同。司马迁当初撰《史记》的一个重要特征是,他实际在用大体对应的西汉中期职官,来记述先秦、秦、西汉早期职官。刘邦的“亭长”实际是秦代泗上亭校长。校长秩级为百廿石,属于有秩吏,也就是少吏三个等级(有秩—斗食—佐史)中等级最高的群体,一县之中设置数量不多,且军事色彩突出。两汉后来的亭长秩级为佐史,是少吏中秩级最低的群体,一县之中设置数量很多,偏重治安而无军职特征。由此观之,刘邦虽然为吏,其身份却非原来理解得那般低微,而且他接受过专门的军事训练,拥有相应的军事指挥能力。这是日后沛县考虑推举他为反秦首领、之后岁月他又可与项羽一较高下的重要原因。换言之,如果刘邦当初担任的只是西汉中后期那种数量众多、秩级仅为佐史、偏重治安性质的亭长,那么他是否还会被义军选推为首领,就很难说了。

传统又认为秦汉县级治安由亭长管辖亭部,这对帝制中国地方治安体系的估计同样偏低。秦及汉初,亭长之上还有士吏。士吏作为县中武吏构成,受县尉领导,以捕盗、备盗贼为责,可领导鄣、亭警备力量,常在县下乡间徼循,“远其县廷”。西汉武帝以降,游徼取代士吏,在县下分“部”徼循。及至东汉,地方各县又出现“劝农贼捕掾”“贼捕掾”。他们代表县廷意志,与县长官关系更近,游徼既已发挥徼循捕盗的职能,贼捕掾仍被不时派出,分“部”管理。这一变动,凸显东汉县令、长的集权趋向。

上述考述,有望部分改变对中国古代地方统治模式与基层权力关系的旧有认识,并为重新界定和把握中华早期地方行政制度在世界文明史的地位与贡献提供一些可能。

《光明日报》(2025年10月25日 10版)