点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【看展记】

光明日报记者 李 健

一个秋日的午后,我来到南京图书馆四层国学馆玄览堂,《书生报国 文脉薪传——文献保存同志会搜救珍籍选展》正在展出。展厅不大,墙上挂着展板画页,沿墙展柜里放着一部部纸页泛黄的古籍。每一部劫后余生的古籍都像是历尽沧桑的老人,刻满了历史的印记,无声地向后人诉说着一个抗战时期中国知识分子文化救国的动人故事。

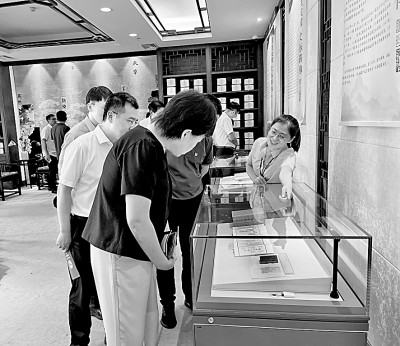

观众在看展。南京图书馆供图

典籍存亡之秋:危局中的文化自救

1937年全面抗战爆发后,有“人文渊薮”之称的江南地区陷入空前灾难,文化遗产也面临毁灭性打击。江南诸多藏书楼或遭焚劫,或因经济困难难以维持,大量珍贵典籍散出。

当时的上海成为书籍汇聚之地,各方在此竞购。日本侵略者有计划地将文化遗产作为劫掠目标。1937年12月,日军上海派遣军特务部成立了“占领地区图书文献接收委员会”,每至一处,即大肆掠夺。另有“东亚同文书院”“满铁上海事务所”等机构也四处活动,巧取豪夺。美国的哈佛燕京学社和国会图书馆等机构以及一些权重多金的汉奸也在积极搜书,一时有“史在他邦、文归海外”之虞。

面此危局,留守上海的一批爱国知识分子忧心如焚,强烈的责任感和使命意识让他们行动起来。

1939年底,国立暨南大学校长何炳松、文学院院长郑振铎、光华大学校长张寿镛、商务印书馆董事长张元济等人,联名致电重庆有关部门,要求政府拨款保存文化典籍。不久,作为中英庚款董事会董事长的朱家骅决定,先以中英庚会补助中央图书馆的建筑款项一百余万元进行抢救,以免时日迁延古籍散亡殆尽。

1940年1月14日,时任中央图书馆筹备处主任蒋复璁冒险从重庆辗转抵达上海拜会张元济。1月19日,蒋复璁、郑振铎、张元济、何炳松等人一致商定,成立一个专事抢救沦陷区古籍的组织,为避日伪耳目,对内称之为“文献保存同志会”,对外严格保密,只以暨南大学、光华大学、商务印书馆涵芬楼的名义购书。原则上以收购藏书家的整批书为主,未售出的,尽量劝其不售;不能不售的,则收购之,绝不听任其分散零售或流落国外。

2月4日,郑振铎起草了《文献保存同志会办事细则》,诸位成员签阅,一场秘密的文化抢救行动从此展开。

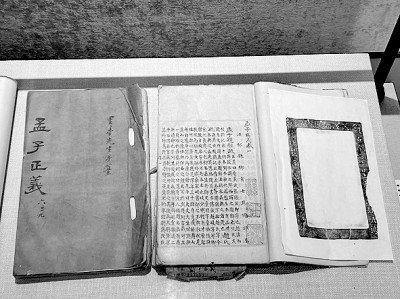

展出的《孟子正义》三十卷(清焦循撰稿本,潘氏宝山楼旧藏)。光明日报记者 李健摄/光明图片

寸心守遗编:劫波中的文献抢救

文献保存同志会的主要分工是:张凤举与郑振铎负责采访;张元济负责鉴定宋元善本,何炳松、张寿镛则负责保管经费。对于经费,同志会力求将每一分钱都花在刀刃上。郑振铎说:“盖我辈所购者,决不至浪费公款一丝一毫;书之好坏,价之高低,知者自必甚明了也!”

经费管理也有相应的制度规定。《文献保存同志会办事细则》规定,凡购买图书每部价格在五十元以上者,须委员会全体签字通过。重要之宋元版及抄校本图书在决定购买之前,应分别延请或送请各委员鉴定。

1940年2月,同志会首批购进的是玉海堂刘氏藏书,随后又陆续购进了杭州胡氏藏书、上元宗氏父子所藏金石书、邓邦述群碧楼藏书等。在香港方面,由叶恭绰主持,注意广东一带藏书的散出,先后购进顺德李氏泰华楼、莫伯骥五十万卷楼、黄氏碧琅玕馆、徐信符南州书楼等散出的珍品数百种。

《文献保存同志会第六号工作报告》记载:“近来与森公连日商榷决定:除普通应用书外,我辈购置之目标,应以:(一)孤本,(二)未刊稿本,(三)极罕见本,(四)禁毁书,(五)四库存目及未收书为限。其他普通之宋元刊本,及习见易得之明刊本,均当弃之不顾。而对于‘史料’书,则尤当着意搜罗,俾成大观。”

在购置嘉业堂藏书时,郑振铎和文献保存同志会决定舍宋元版而取明版,看中的就是明版书多涉边塞、海防和满洲内容,具有极高史料价值。这一决策体现了他们超越古董收藏家的学术眼光。1941年4月,在和嘉业堂刘氏若干次讨价还价、挑精汰芜、反复权衡之后,同志会以二十万五千元的价格购得其明刊一千二百余部,钞校本三十余部。

1941年12月,太平洋战争爆发,上海租界已经完全处于日伪军控制之下,加以经费无续,搜购行动至此结束。两年间,文献保存同志会累计抢救了刘氏玉海堂、邓邦述群碧楼、邓氏风雨楼、沈氏海日楼、张氏适园、刘氏嘉业堂等数十家著名藏书楼散出的珍本秘帙,为国家保存了至关重要的文化遗产。

“在两年的搜购行动之中,同志会以法币一百九十万之价,得书四千八百余部善本,一万一千余部普本,抢救了江南许多重要藏书家的珍藏,为中央图书馆建立了一个雄厚的藏书基础,搭建了一个极富远见的框架,同时也形成了鲜明的古籍收藏特色:宋元刊本的美富,明刊史料的稀见,清人文集的丰博,皆独步宇内。”南京图书馆历史文献部副主任赵彦梅介绍。

古籍归华夏:战火离散与文明重光

为使古籍免遭兵燹,文献保存同志会将大部分善本,通过邮局打包成3800个包裹,分批辗转寄往香港,存放在香港大学冯平山图书馆。香港大学中文系主任许地山、冯平山图书馆馆长陈君葆、叶恭绰等人整理后共装111箱,另有数百包未及装箱。

1941年12月底,日本陆军第23军攻占香港,随即搜掠冯平山图书馆。陈君葆设法保存了部分善本,但大多数被劫走。1942年,日军将大量善本及其他图书运往东京参谋本部。参谋本部将本批图书交至文部省,后又转交帝国图书馆(今日本国立国会图书馆)整理。1943年至1944年,日本军国主义败局已显,帝国图书馆将馆藏珍品分三批撤至长野县立图书馆,其中就包含部分被劫善本。

抗战胜利后,相关部门积极进行战后追索。如何证明是从中国劫掠的文献保存同志会所购古籍呢?赵彦梅介绍,文献保存同志会所购部分古籍上有一个暗记。卷首钤有“希古右文”印,卷末钤“不薄今人爱古人”印。去了香港之后,古籍逐册钤“国立中央图书馆考藏”和“管理中英庚款董事会保存文献之章”。这些印章成为识别的一个重要参考。

另外,《文献保存同志会办事细则》规定:“购得之重要图书,于登记、点查、编目后,即应由委员一人或二人负责督同办事处人员装箱封存,寄藏于慎密保管库房中,每箱均应详列图书清单一纸。”郑振铎的细心体现在他为所有书籍都编制了详细目录,记录版本、题跋等信息。这一举措后来成为中国向日本追索古籍的关键证据。

从1946年6月至1947年2月,被日军劫走的善本一百余箱分批抵达南京国立中央图书馆特藏组。部分存于香港的善本,至1950年,经叶恭绰、郑振铎联络运回内地,后分藏于北京图书馆(今国家图书馆)、南京图书馆。时至今日,这些古籍分藏在北京、南京、台北三处,然不妨其作为中华文化之根基,在时间的长河里巍然矗立,熠然闪耀。

书生报国心:暗夜中的文化薪火

在民族存亡的关头,文献保存同志会不仅关心学术,更将文化传承视为使命,体现了中国知识分子“书生报国”的文化担当。“我辈对于民族文献,古书珍籍,视同性命,万分爱护,凡力之所及,若果有关系重要之典籍图册,绝不任其外流,而对于国家资力亦极宝重,不能不与商贾辈龈龈论价,搜访之际,或至废寝忘食,然实应尽之责,甘之如饴也。”(《文献保存同志会第一号工作报告》)

作为其中的关键枢纽,郑振铎先生在抗战中被推举为文化救亡协会理事,随时面临遭日本人盘查逮捕的危险,仍然冒险出门接洽书商和藏书家,访书、论价、对所购得图书进行编目并分批分地妥存,多次拟定和调整购求目标,执笔工作报告等等,他与同志会诸人的书函往复,几无一日有断。

为何要留在时刻都有危险的上海而苦苦奔劳?只因郑振铎心中默认有无法逃避的责任:“我要把这保全民族文献的一部分担子挑在自己的肩上,一息尚存,决不放下。”“虽所耗时力,不可以数字计,然实为民族效微劳,则亦无悔!”

无论是年事已高却自始至终关心搜购行动的张元济先生,还是在善本之审订和大宗购进之选择中出力尤多的张寿镛先生,又或是屡次以光华大学校款缓同志会之急的何炳松先生,以及在香港留意搜购广东散出之古籍并协助沪渝两地的汇款和转运的叶恭绰先生……众多热心于文化保存、有志于抗战的爱国人士,也竭力相助,他们的行为都值得在历史中书写浓墨重彩的一笔。

战火终会熄灭,而文化的血脉从未断绝。文献保存同志会的先贤以书生之肩,扛起文明传承的千钧重担。他们守护的不仅是古籍,更是一个民族的精神根脉。他们用行动证明:文化的坚守,亦是不朽的抗战;典籍的存续,终将照亮复兴的征途。

《光明日报》(2025年10月29日 13版)