点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【为推进中国式现代化凝聚磅礴力量·深化文化体制机制改革】

光明日报记者 王雯静 万玛加 光明日报通讯员 王梦镯

当河湟古韵与当代审美相遇,当非遗技艺与现代生活相拥,会演绎怎样的精彩?

在青海,走进西宁唐道·637商业综合体的几何书店,“雪域净土”展区藏香袅袅、千年土族盘绣“绽放”在笔记本封面、羊毛编织的笔袋上跃动着藏式传统纹样……一件件匠心独运的民族手工艺品,仿佛无声诉说着这片土地上的文化故事。

“每一件都让人爱不释手!”甘肃游客刘玉彬在展台前流连忘返,她轻轻放下牦牛摆件,又捧起雪豹玩偶,“这些充满地域特色的文创产品,能让我把青海的美实实在在地带回家,真是不虚此行”。

这一幕幕场景,为青海传统文化与现代生活交融写下生动注脚。

“健全文化产业体系和市场体系,完善文化经济政策”,是深化文化体制机制改革的重要内容。近年来,青海以政策为钥,破难题、激活力,推动文化产业从破土而出的“幼苗”茁壮成长为枝繁叶茂的“大树”。如今,文化产业已成为青海高质量发展的新引擎,更成为彰显地域魅力的“软实力”。

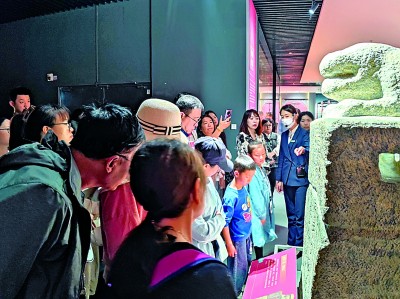

观众参观青海省博物馆,倾听讲解员讲述文物背后的历史故事。王世威摄/光明图片

从“追着政策跑”到“政策送上门”

清晨,青海圣源地毯集团有限公司生产车间内机声隆隆,工人们正在赶制一批发往欧洲的订单。展厅内,一幅名为《藏族女孩》的纯手工编织挂画吸引了参观者的目光。

“这幅作品由300道纱线纯手工编织而成,编织过程十分烦琐!”圣源地毯项目部负责人杜非介绍,“为了让人物的神态生动、肤色过渡自然,师傅们需要不停更换纱线,为的是不放过任何细微之处,确保整体的艺术效果。”

藏毯,这项传承千年的技艺,曾是青藏高原游牧民族抵御严寒的生活必需品,如今已走向世界,成为艺术珍品。藏毯承载的不仅是一门手艺,更是高原民族世代相传的文化记忆。

“我们能够打开国际市场,离不开政策的有力支持。”杜非坦言,企业近年来享受的出口退税、研发费用加计扣除等政策红利,为产品创新注入新动能。2023年,凭借“加牙藏毯”这项国家级非遗技艺,该企业成功入选国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地。

从传统的吉祥纹样,到融入青海湖、昆仑山等地域元素的现代设计,经过多年深耕,圣源地毯的产品远销40多个国家和地区。2024年公司实现销售收入1.19亿元,出口创汇达977万美元。

在青海海东互助土族自治县,指尖手艺助力当地群众增收致富。王雯静摄/光明图片

这是青海政策赋能文化企业的缩影。“十四五”以来,青海累计下达省级文旅发展专项引导资金7.3亿元,出台《青海省省级文化和旅游发展专项引导资金管理办法》等系列政策,建立服务企业“快速通道”和“绿色通道”……通过构建完善的政策体系、加大资金投入、优化企业服务,为文化产业发展搭建起坚实的“四梁八柱”。

“过去是‘企业追着政策跑’,如今是‘政策主动送上门’。”青海省文化和旅游厅产业发展处副处长唐忠林介绍,通过贷款贴息、项目补助等方式,2025年青海累计发放资金9200万元,支持56个文旅项目落地。

今年8月,青海海北藏族自治州金银滩草原迎来一年一度的达玉草原音乐节。数万乐迷从各地涌来,在蓝天绿野间尽情享受这场融合多元音乐与草原风情的文化盛宴。

“音乐节期间,累计接待游客超3.5万人次,带动周边餐饮、住宿等综合收入近400万元。”海北达玉部落文体旅游产业发展有限公司负责人洛桑尖措介绍,历经11年精心打造,达玉草原音乐节已成为青海文旅一张亮丽名片。

不过,这些年的发展,并非一帆风顺,也曾经历挫折、困顿。“是省文旅厅的工作人员主动对接,协助我们申请贷款及享受其他优惠政策,帮助我们扛过至艰时刻。”洛桑尖措表示,这实实在在的暖心支持,既提升了企业走出困境的信心,也坚定了持续发展的决心。

政策活水的“精准滴灌”,让青海文化企业焕发勃勃生机。数据显示,2025年上半年,青海省43家规模以上文化及相关产业企业实现营业收入8.66亿元,比上年同期增长6.4%。

青年电影展上,青海传统民俗精彩亮相。高原磊摄/光明图片

从“分散发展”到“集群集聚”

今年7月,西宁,伴着清凉晚风与震天的锣鼓声,第十九届FIRST青年电影展开幕。现场,只见舞龙翻飞、醒狮欢腾,充满地域特色的高跷与社火轮番上演,为市民与影迷奉上了高品质的文化“大餐”。

“西宁用节目、星空与银幕,很好地诠释了电影文化。西宁是一座拥有悠久历史传统、厚重文化底蕴、浓郁高原特色的城市。”一位影迷在社交平台这样写道。

据了解,自2011年落户西宁以来,FIRST青年电影展以影像为媒介,为西宁开辟了一条文化产业新赛道。

唐道·637商业综合体,是这一文化活动的“见证者”。“每年影展期间,唐道成为众多文艺青年的聚集地。露天表演、露天观影场场爆满,客流量达到年度峰值。”西宁唐道商业运营管理有限公司运营总监崔瑞告诉记者。

据了解,2021年,唐道·637成功入选首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。“既要商业活力,更要文化温度。唐道这个生长于青海的商业街区,要继续为介绍传播青藏高原人文历史及中华传统文化出力。”崔瑞表示。

青海是文化资源的“富矿”。如何挖掘和利用这一“富矿”,让越来越多的人了解文化、喜爱文化,感受文化的独特魅力?融合创新是关键一招。

为让青海历史文化“走出”博物馆的围墙,青海省博物馆联合青海民族大学创排《让历史走出博物馆——文成公主进藏》沉浸式演绎,将1400年前“唐蕃和亲”的历史搬上舞台,让文物在艺术演绎中焕发新活力,受到观众好评。

谈及创作初衷,青海省博物馆馆长王进先表示,“青海在古代‘丝绸之路’上是东西方交流的重要通道。我们的目的是充分挖掘历史文化资源,通过多元形式阐释历史,将静态展陈转化为动态体验,让更多游客留下来,深度感受青海的文化底蕴”。

博物馆经济是文化产业的重要组成部分,新业态、新场景、新模式,给青海省博物馆带来更大客流量。“1月至9月,我们馆接待游客82.37万人次,已超2024年全年总量;文创营业额达468.7万元,较去年全年营业额增加80%。”王进先细数一个个数据,也在思考博物馆未来发展,“让文物走出深阁、融入现代生活,更要借助数字技术让游客能够‘走进’未开放的考古遗址,身临其境地感受先民在高原上的生活印记。”

在一系列政策引导下,青海文化产业正突破传统边界,从“分散发展”走向“集群集聚”,以“文化+”“旅游+”拓展发展空间,呈现出集群化、多元化、高品质的新态势。

从“少人问津”到“大众共享”

“这碗在喇家遗址出土的面条,是古老的面条实物……”走进位于青海海东的河湟文化博物馆,讲解员王慧萍将源远流长的河湟文明向观众娓娓道来。

在馆内,两面展示着374件彩陶真品的长墙,令游客目不暇接,不禁啧啧称奇。在这座以河湟文化为主题的综合性博物馆里,游客真切感受各民族在这片土地上团结奋斗、交流交往交融的历史图景。

“河湟文化是黄河文化的重要组成部分,是华夏文明形成的源流之一。河湟文化也是中华民族多元一体格局的鲜活见证,而我们这座博物馆,也是挖掘这部文明‘活历史’的富矿。”全程参与博物馆从筹建到落成的原馆长赵元杰表示,“人们在这里不仅能读懂海东的过去与现在,更能亲身感受河湟文化的温度与深度。”

这座看似“小众”的博物馆,在网络点评平台上却收获了高分评价。“周末很多家长带孩子来参加社教活动,外地游客也慕名而来。”王慧萍介绍。

大美青海,其魅力远不止于壮丽风光,还在于它厚重多元的历史与人文。随着文化产业体系与文化市场的日益完善,越来越多的市民与游客将文化体验与消费,作为感知青海之美的新方式。更为可喜的是,文化惠民成果持续向基层延伸,让更多群众从中受益。

一座座青绣工坊,让青海30多万名妇女实现“守着娃、绣着花,养活自己又养家”。

“我最骄傲的,就是带着家乡的绣娘靠着指尖手艺就业增收,同时把青海刺绣带到国际舞台。”青海青绣产业数字化总部负责人、青海省刺绣行业协会会长苏晓莉亮出一组数据:140家企业入驻总部,培训绣娘1500人,孵化10家企业签订订单6万余件;31家省级青绣非遗工坊和60家培育企业,三年累计实现销售收入2.23亿元,直接带动5万多名群众就业。

“文化发展的出发点和落脚点,都是为了满足人民日益增长的精神文化需求。”青海省文化和旅游厅副厅长马力表示,“我们将持续深化文化体制机制改革,推动文化产业高质量发展,让高原文化在新时代绽放更加绚丽的光彩。”

放眼青海,一曲曲文化繁荣的乐章正在奏响,一幅幅文化惠民的生动画卷正徐徐铺展。

《光明日报》(2025年11月03日 05版)