点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:陈连山(北京大学中国语言文学系教授)

二十四节气作为中国人时间观念的核心组成部分,跨越两千余年的历史长河,早已融入民族集体的文化记忆与日常生活实践。然而,在近百年来西方科技与文化范式的主导下,这一传统知识体系曾遭遇质疑,其科学内涵与人文意义一度被边缘化。

2006年,二十四节气入选中国国家非物质文化遗产代表作名录,这一事件在当时尚未能引起广泛的社会回响;直至2016年,它被正式列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》,才在国内引发持续而深入的文化反思与认同重建。时至今日,其作为中国最具影响力的非遗项目之一的地位已获公认,但公众乃至学界对其理性认知的深度和广度,仍待进一步发掘与开拓。

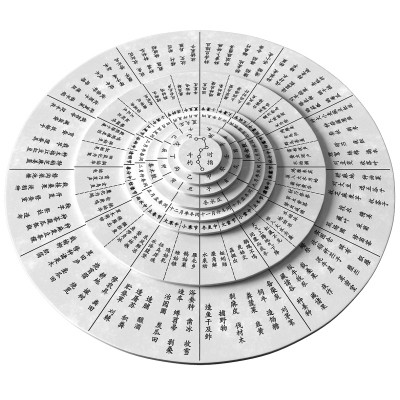

元代农学家王祯《授时图》 选自《二十四节气百科全书》

该图由内而外共有八层。第一层:北斗七星、“斗杓”、“时指”。第二层:天干。第三层:地支。第四层:四季。第五层:十二月。第六层:二十四节气。第七层:七十二候。第八层:逐月农事。

从学术界一般定义来看,二十四节气是中国古代人民通过长期观测太阳周年运动而构建的一套时间知识体系及其相关实践。它不仅体现对自然规律的客观把握,也承载着深厚的哲学思想、诗意表达与民俗传统,其研究视域跨越天文学、历法学、气象学、农学等自然科学,以及哲学、文学、民俗学等人文社科领域。尽管各学科已取得丰硕成果,但受限于专业分工造成的知识隔阂,对二十四节气整体性与互动性的理解仍显不足,认识深度有待继续探索。

作为一部“简明物候历”,二十四节气的命名直接源于特定时节的物候特征,集中反映气候的周年周期性变化。从这个角度看,气象学就处于二十四节气研究的核心位置。中国气象局首席气象服务专家宋英杰新近出版的《二十四节气百科全书》,正是以其对气象、气候的研究为基础,综合了其他学科的现有成果而完成的作品。该书不仅致力于科学知识的普及,更以跨学科的百科视角,填补了现有研究中的若干空白。

《二十四节气百科全书》宋英杰 著 中信出版集团 选自《二十四节气百科全书》

作为一部百科全书式的著作,该书首要目标在于向社会大众准确、生动地传递二十四节气的科学内核。全书结构清晰,可分为三大部分:总论部分介绍二十四节气的本质、起源与演变,并从天文历法、气候科学及农业实践等角度论证其科学性和普适性,为全书奠定坚实的学理基础。主体部分依春、夏、秋、冬四季顺序,对每一节气进行详细解读,此部分占全书篇幅三分之二以上,内容翔实。附录与专题拓展部分则涉及七十二候、立春民俗、春社活动及二十四番花信风等周边议题,进一步丰富了节气文化的语境。

单纯阐述二十四节气的科学性,或仅渲染其文化魅力,并非难事,但要将科学的严谨与表达的生动熔于一炉,则需要既精通古今文化流变,又熟稔现代科学语言,并具备出色的叙事技巧。该书在这一方面的努力值得称道。以二十四节气之首的“立春”为例,司马迁誉之为“四时之始”,此表述易使人产生春日即刻降临的联想。但书中通过具体数据指出,立春当日全国仅约70万平方公里的陆地面积进入气候意义上的春季,整个立春节气期间也仅新增约30万平方公里。原来这个“四时之始”,是天文学意义上春天的开始,难怪《淮南子·天文训》将立春的物候定为“阳气冻解”,立春实际上是封冻期与解冻期的分水岭。书中进而引入古人对立春日的具体体验,如唐代诗人卢仝《人日立春》中的“从今克己应犹及,颜与梅花俱自新”,展现个人如何借立春寄托生命更新的愿望。书中还配以精美插图,如展示立春三候(东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰)的图解,提升了阅读趣味。

该书所汇集的各学科研究成果,并非皆为首次提出,但对众多限于单一学科背景的学者而言,这种综合呈现颇具启发意义。作为人文研究者,通读全书,我感觉新见迭出,受益匪浅。以下略举数例。

其一,该书认为二十四节气兼容了日、月运行的双重节律。表面看,此论似显突兀,因学界共识强调二十四节气纯然基于太阳回归年,属阳历系统,为弥补阴阳合历在指导农时上的不足而设。阴阳合历兼顾日月,用于官方纪年,体现“顺天应人”的政治哲学,但其月、日无法准确对应气候变迁,故需内置二十四节气这一“阳历”成分。两者之间存在显而易见的矛盾,例如农历新年(正月初一)与立春的日期常常无法对应,有些年份甚至会出现“无立春”或“两个立春”的情况。

那么,这两个看似存在尖锐矛盾的体系,为何能在长达两千多年的历史中长期并行不悖?其内在逻辑究竟是什么?书中引用长时段的天文历法推算数据指出,在一个回归年内恰好存在12组朔望月,这12组朔望月包含的24个极值点(即朔日和望日),以大约15天的周期循环往复。此外,对1701年至2700年这千年数据的均值分析显示,正月朔日(农历正月初一)的均值对应立春,二月望日的均值对应春分。从统计意义上看,节气点倾向于落在朔日区间,而中气点则倾向于落在望日区间。这表明二十四节气与阴阳合历之间存在着深刻的内在关联。基于此,该书得出一个重要结论:“……节气的时点是由太阳决定的,而节气的数量是由月亮决定的。二十四节气是对日月之行双重节律的兼容。”

这一结论在坚守二十四节气阳历本质的同时,揭示了其与传统阴阳合历体系之间的内在协调性,为二者能够长期和谐共存提供了令人信服的解释,揭示了中国古代历法设计的高超智慧。鉴于此,作者认为联合国教科文组织在《人类非物质文化遗产代表作名录》中对二十四节气的定义,或可修正为“中国古人通过观察太阳周年运动并参照月相节律而形成的时间知识体系及其实践”,以更全面地反映其科学内涵。

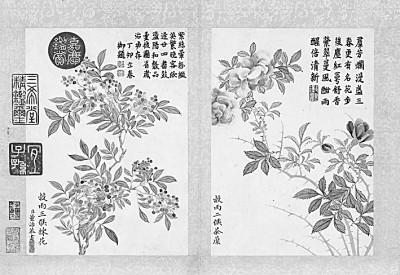

清代董诰绘制的《二十四番花信风图》,台北故宫博物院藏。选自《二十四节气百科全书》

其二,作者论证了二十四节气作为物候概括与农时标定的“最优尺度”。节气时段的划分并不是越细越好,比如七十二候(五日一候)易受偶然因素干扰而失准;亦非越长越佳,如月尺度(三十日)则过于粗略,无法精确反映物候更迭。书中引用宛敏渭《中国自然历选编》统计的293项农作物物候数据,表明60.4%的物候现象多年变幅落在15日的节气尺度内;且99%的物候现象在节气尺度上呈正态分布。书中还援引北京近140年春季物候期为例,15天的节气尺度可以概括80.7%年份的物候期。这确实证明15天的节气尺度在“时段精细度”与“物候判断信度”间达到了最佳平衡,因而成为指导农耕与认知自然的最优选择。此一由气象学专业数据支撑的量化分析,为理解二十四节气在历史长河中的生命力提供了关键证据。

笔者曾关注先秦时期为何在“四时八节”与“三十节气”等多种节气体系中,独独二十四节气最终定型。前者比二十四节气少,更加简洁;后者比二十四节气多,更加详尽。学界对此众说纷纭,而该书的观点提示了重要线索:二十四节气与阴阳合历更加密合无间,对物候与农时的反映最符合实际。

其三,该书纠正了“二十四节气只适用于其发源地的黄河中下游地区”的流行误解,论证了其普适性。书中指出:夏至、冬至、春分、秋分是白昼最长、最短日和昼夜平分日,全球通用,国内自然适用。而其他一些节气的名称和物候标志最初来源于黄河中下游地区,直接用到其他地区的确会有不适用的问题。但是,二十四节气在传播与使用过程中,各地通过重新阐释字面含义,或者通过歌谣谚语重新定义,实现了灵活“本土化”。比如“小满”,原指北方麦类作物籽粒初满,在南方则常被解作江河水位上涨至满槽。更常见的方法是抽象化理解:立春在北方意味解冻开端,在南方或已春暖花开,但南北共同点是均进入气温趋势性上升阶段;小暑、大暑、小寒、大寒,南北绝对温度虽异,但分别对应各地年内气温峰值与谷值期。这种基于气候趋势共性的抽象化提升,正是二十四节气得以跨地域广泛传承的内在机理。

《二十四节气百科全书》促使读者重新审视这份遗产在当代的意义。当现代科技似乎削弱了节气对生产生活的直接指导作用时,书中揭示其精髓远非单一农时指南,而是一种根植于“道法自然”的生存智慧与文明基因。它提醒我们,在气候变化加剧的今天,理解自然节律、和谐共生更具紧迫性。

《光明日报》(2025年11月20日 11版)