点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:焦亚男(山东师范大学美术学院博士研究生)

在飞速发展的数字技术的推动下,应运而生的数字艺术已经从以计算机生成艺术为标志的第一代、以数字奇观为标志的第二代、以互动艺术为标志的第三代,迭代发展到当下以AI艺术为标志的第四代。当我们陶醉于四代数字艺术所构建的万花筒般审美景观的时候,不应该忘记弗里德·纳克这位数字艺术的播火者。作为最早将数学逻辑、计算机程序与艺术创作结合的先驱,纳克的创作实践与理论探索不仅为数字艺术奠定了早期形态,而且搭建了数字美学大厦的核心框架。为表彰他在这一领域作出的开创性贡献,国际计算机图形学分会授予他“2025年度数字艺术终身成就奖”。

纳克作品《生成美学I》 资料图片

1 成为跨界艺术家

纳克1938年出生于德国斯图加特,20世纪60年代就读于斯图加特大学数学专业。1963年,他在斯图加特大学的计算中心实习,协助负责“程序库”的老师。他的工作性质有点像助教,又有点像软件开发人员。一天早上,计算中心主任瓦尔特・克诺德尔告诉他,计算中心打算买一台绘图机,但是没有适合的软件,请纳克写个绘图程序。克诺德尔教授这次充满信任的委托让纳克获得了为一台新造的自动平板绘图机——Z64开发软件程序的机会,也正是从此开始的这些程序编写实验,开启了纳克一生中最重要的数字艺术创作探索阶段。

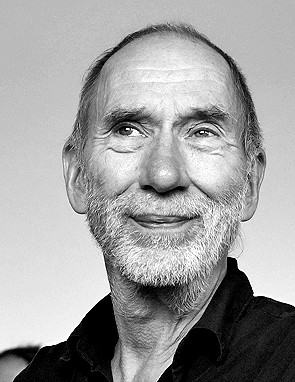

弗里德·纳克 资料图片

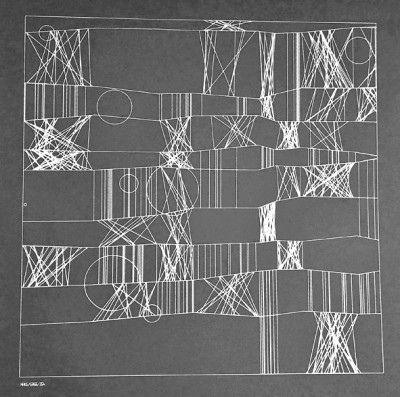

这一阶段纳克的创作以“绘图仪几何美学”为核心。1963—1965年,他使用ER56计算机与Z64高精度绘图仪,先后创作了《随机多边形》系列、《直线簇Ⅱ号》系列、《随机遍历》系列和《向保罗・克利致敬》系列作品。1965年11月,他与格奥尔格・尼斯在斯图加特温德林・尼德利希画廊举办了联合展览,这是全球最早的计算机艺术专题展之一,展出的《直线簇Ⅱ号》以交叉线条的密度变化构建视觉纵深,线条精度达0.1毫米,成为计算机生成艺术的标志性起点。当这些算法艺术作品首次出现在传统艺术场所时,无论是普通公众抑或是专业评论家都深感困惑,议论纷纷。算法革命在艺术领域产生的巨大影响几乎未被察觉。

纳克作品《直线簇Ⅱ号》 资料图片

1966年,纳克推出《穿越光栅》系列作品,采用当时主流计算机算法语言,将拓扑学中的“连通性”概念转化为栅格线条的参数变化。1967—1968年他创作的《矩阵乘法》系列则将数学运算直接转化为视觉符号,经计算机处理的矩阵自乘结果成为色彩与形态的生成源。1968年,他的作品入选伦敦当代艺术学院举办的“控制论的意外发现”展览以及萨格勒布的“趋势4”展览。1969年,他又创作了《生成美学I》系列。从1963年至1969年,他所使用的算法程序也在不断升级,从机器语言逐步过渡到PL/I语言(一种由IBM开发的多用途高级编程语言)。

1970年之后,纳克将主要精力投入数字艺术理论探索方面。他在全面总结提炼整个60年代数字艺术创作实践的基础上,于1974年出版了具有里程碑意义的学术著作《信息处理美学》,该著作不仅回答了“什么是算法艺术”“什么是生成性艺术”“什么是计算机生成艺术”等学界纷争的基本问题,而且系统阐述了算法艺术以“程序逻辑——参数变量——视觉输出”为核心架构的创作机制。这是关于数字艺术的首部方法论专著,对于确立早期计算机艺术的历史地位发挥了重要作用。

进入21世纪,纳克以“经典作品的当代转译”为核心,再次爆发出旺盛的创作热忱。在2004年德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心举办的“精准的愉悦”特展中,他将1966年创作的经典作品《漫步光栅》重构为互动投影装置,观众手势可直接操控光栅运动,实现了“过程可视化”的当代升级,该装置被卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心永久收藏。近年来,他又与NFT技术热情拥抱,以自己20世纪60年代的经典作品和其他著名画家的经典作品为原型,创作了《扇形画》(2015)、《直线簇》(2018)、《向格哈德・里希特致敬》(2018)、《向卡西米尔・马列维奇致敬》(2018)、《彩色网格》(2025)等系列作品,这些作品被苏黎世凯特・瓦斯画廊、德国数字艺术博物馆、英国加泽利美术馆和其他著名艺术策展机构收藏。

60多年来,纳克以算法为纽带,将数学、技术创新与艺术自由完美融合,最终成为用代码书写视觉诗篇的数字艺术家。

2 确立算法艺术三大美学标识

纳克所开创的数字艺术创作,其革命性意义在于,他并非利用计算机去模仿传统艺术(如油画、素描),而是敏锐地捕捉并发掘了算法这一新媒介本身的特性,为数字艺术确立了三大核心美学标识。

一是“算法生成”与“受限随机”之美。这是纳克艺术最根本的特征。他的作品之美,不在于最终的静态图像,而在于孕育图像的“生成过程”。例如,在创作《随机多边形》系列时,他设定一个基本的多边形生成规则,但同时引入随机数来决定多边形的边数、角度和位置。于是,每一幅作品都是同一套基因(算法)在不同随机数触发下诞生的独特生命体。这种美既不是纯粹人为的安排,也不是完全失控的偶然,而是介于两者之间——一种在严格规则框架内绽放的、可控的意外之美。这完全有别于传统艺术中依赖艺术家手腕的“笔触”和“气韵”,它是一种根植于逻辑与概率的、全新的美学体验。

二是“系统探索”与“序列呈现”之美。深受数学思维影响,纳克的创作极少是单一的“杰作”,而更像是对一个视觉命题的系统性研究。以《矩阵乘法》系列为例,纳克将简单的矩形作为基本单元,通过编程让这些矩形在网格中进行有规律的旋转。他会为整个系列设定一个总规则,然后通过微调参数(如旋转角度的增量),生成数十幅甚至上百幅构图相似但又各不相同的作品,并常常将它们并置展示。这种创作方式带来的美感是序列性的、比较性的。观众看到的不是一幅画的孤立完美,而是一个形式系统内部丰富的可能性与演变逻辑。这种美学强调的不是艺术的“独一无二性”,而是其背后“生成系统”的丰富性与严谨性。

三是“媒介自显”与“理性简约”之美。纳克的作品从不试图隐藏其计算机生成的出身,相反,他刻意突出并赞美这种媒介特性。绘图仪绘制的精准而冷静的线条,有限的色彩(早期多为黑白)以及由算法生成的、人手难以精确复制的复杂几何结构,都成为其作品视觉语言的一部分。观看他的画作——如《直线簇》系列作品中的那些精密直线图案,观众能清晰地“阅读”到背后的计算过程和机械执行的痕迹。这种美学不追求感性的宣泄或叙事的铺陈,而是呈现出一种冷静、清晰、高度理性的简约之美。它引导观众思考艺术创作的本质:当艺术家的双手被代码取代,艺术的灵魂是否更加纯粹地体现在其构思的严谨与逻辑的优雅之中?这种创作思路与传统的抽象艺术——如蒙德里安的《构图》——有本质区别,蒙德里安的几何构图依赖手工绘制,线条精度与排列规律性受限于人力;而纳克的直线由程序控制,线条间距误差不超过0.1毫米,这种机械级的精准是传统手工绘画无法实现的。

通过这三重独具风格的美学标识,纳克成功地将数字艺术从一种新奇的技术展示提升为一种具有自身哲学基础和审美价值的、独立的艺术形态。正如他强调的,“算法本身就是艺术,就是一种美”。

3 诠释独特的艺术命题

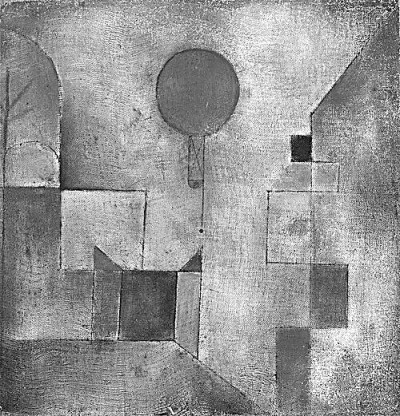

纳克的数字艺术作品不仅在美学上与传统艺术迥然不同,而且在主题表达上也独树一帜。其核心主题之一是“将不可见的信息与系统变为可见”。纳克本质上是一位信息结构的视觉翻译家。他热衷于将抽象的概念、逻辑关系和数学结构转化为可视的图形,这与传统艺术反差巨大.后者常以情感具象化为核心命题,如伦勃朗的《夜巡》传递英雄主义,毕加索的《格尔尼卡》控诉战争残酷……艺术家们通过具象场景或符号,将抽象情感转化为可感知的视觉。纳克的作品则聚焦数学概念的视觉化,将迭代、概率等抽象数学逻辑转化为直观图形语言,让观众无需专业知识就能领略数学之美。1965年的《向保罗・克利致敬》是这一主题的典型代表。瑞士著名画家保罗・克利认为,“线条就是一个点在散步”,他将线条视为单独且具有表现力的要素,线条具有抽象性和具象性,能产生丰富的韵律。纳克则以数学逻辑重构这一理念,通过程序让线条按预设概率规则“行走”。作品中,线条的转向角度、延伸长度均由随机函数在数学约束下生成,既保留了“散步”的自由感,又暗藏概率分布的数学规律。从蜿蜒的线条轨迹中,观众能直观感受到“随机中的秩序”这一抽象数学概念——看似随性的线条运动,实则每一步都遵循程序设定的概率模型,实现了数学逻辑与视觉表达的精准对接。这种用图形解码数学的方式,是传统艺术难以企及的,数字技术的可编程性让抽象公式成为可见的视觉秩序。因此,纳克的艺术主题首先是关于“认知”的,是关于我们如何用结构化的审美方式理解世界,以及如何将这种理解通过独特的美学形式呈现出来。

纳克作品《向保罗·克利致敬》 资料图片

保罗·克利作品《红气球》 资料图片

纳克艺术作品的另一个艺术哲学命题是规则与偶然性之间的创造性张力。在他的几乎所有作品中,我们都能看到一对基本矛盾:一方是预先设定的、严谨的算法规则,代表着秩序和确定性;另一方是随机函数的引入,代表着混乱和不确定性。1965年创作的《随机多边形》无疑是深刻揭示这一主题的经典之作。作品由一条连续折线构成,纳克在程序中设定双重逻辑:一方面以严格代码限定折线的方向范围(仅允许水平、特定倾斜角及垂直偏差方向),构建技术的规则框架;另一方面引入随机函数决定顶点坐标,模拟人类创作的自由灵性。最终呈现的多边形,既有程序赋予的几何规整性,又因随机参数呈现出手工创作般的独特性,没有两件作品的折线轨迹完全相同。纳克的艺术正是在这两者的动态平衡中展开的。他通过艺术实践向世人证明,最富有生机的创造,往往并非源于完全的控制或彻底的自由,而是诞生于规则与偶然性相互博弈的边缘地带。这一主题不仅具有美学价值,更对理解自然规律、社会演进乃至人工智能的创造性提供了深刻的启示。

此外,纳克的作品还前瞻性地触及了“人机协同创作”这一引人瞩目的AI艺术创作主题。在纳克的创作模式中,艺术家与计算机的关系是协同而非对立的。艺术家负责定义问题的边界和创造的基本规则(即设计算法),而计算机则以其强大的计算能力,在这个规则空间内进行海量的、高速的探索和生成。人的价值体现在其思想、审美判断和规则设计上,机器的价值体现在其执行力和推理能力上。纳克1999年主持的“COMPART:计算机艺术空间”项目中设计的互动装置,就是这一主题的实践样板。纳克与团队开发的参数化互动系统,允许观众通过触摸屏调整线条的密度、角度与运动速度,实时生成动态图形。当观众滑动屏幕改变线条迭代频率参数时,画面会从稀疏的单线条逐步演变为密集的视觉矩阵;调整随机偏差值时,规整的几何图形又会呈现灵动变化。这一装置打破了传统艺术创作者单向输出的模式,观众既是欣赏者,也是创作过程的参与者。不同观众因习惯差异会生成截然不同的视觉结果,而系统同步显示的参数变化更让观众直观理解操作——参数——图形的对应关系。这种人机互动协作模式,在60年前就清晰地预示了今天我们在AIGC领域热烈讨论的“人机协作”范式。

4 奠定数字美学的理论基础

纳克不仅是一位成功的数字艺术实践者,也是一位富有远见的理论家。他是“信息美学”的主要奠基人。该理论尝试运用信息论、数学和计算机科学的工具,对审美现象进行定量化、结构化的分析,其开创性体现在四个维度。

首先,纳克的信息美学提出了一个革命性的核心假说——审美过程在本质上是一种特殊的信息处理过程。在他看来,算法艺术作品是一个包含着特定“信息结构”的客体。观众欣赏作品的过程,就是接收并处理这些信息的过程。审美体验的强度或者说美感与作品所传递的信息结构密切相关。他借鉴了信息论中的关键概念,认为一部成功的艺术作品,其信息结构往往处于完全有序(“冗余”过高,导致单调乏味)和完全无序(“熵”过高,导致无法理解)之间的某个最佳平衡点。例如,在他的《矩阵乘法》系列作品中,整齐的网格是高度的“冗余”,提供了秩序感;而随机变化的矩形旋转则引入了“熵”,带来了新奇感和动态感。二者的平衡共同构成了作品的审美吸引力。这一理论尝试为“美”这一极其主观的感受提供了一种可被分析,甚至可被模型化的客观视角。

其次,这一理论带有强烈的“反浪漫主义”色彩,倡导一种基于计算的“理性美学”。这与强调艺术家天才、灵感和内心情感表达的传统美学观形成了鲜明对比。信息美学不首要关心艺术“表达了什么”(内容),而是聚焦于艺术“如何构建其形式”(结构)。它将艺术创作视为一种基于逻辑规则的形式建构活动。纳克曾批评那种仅将计算机艺术视为技术奇观的观点,他强调,其真正的核心价值在于艺术家所设计的算法本身所蕴含的美学思想与逻辑的优雅。这促使人们思考,艺术的价值是否可以部分地存在于其构思的严谨性、逻辑的自洽性以及生成过程的清晰性之中。

再者,信息美学揭示了数字艺术区别于传统艺术的“过程性”本质。对于一幅油画而言,画布上的作品就是完成的、封闭的客体。但在纳克的信息美学视野下,基于算法的艺术,其真正的核心是那个生成作品的“过程”,即算法程序。最终的图像只是这个过程在特定时刻的一个实例或输出。这意味着,数字艺术作品在本质上是一个开放的、潜在的系统,它包含着无限多个可能的视觉实现。这一“过程优于结果”的观点,极大地拓展了艺术的概念,直接预示并影响了后来软件艺术、生成艺术和交互艺术的蓬勃发展。

最后,纳克的信息美学理论打破了传统美学的霸权,为数字艺术确立了独立的美学体系。20世纪60年代,数字艺术刚出现时,艺术界普遍用传统美学标准,如形似、色彩和谐、笔触生命力等评价数字作品,导致数字艺术始终被视为边缘艺术。有人认为机器生成的图形没有情感,不算艺术,有人则将其归为设计而非纯艺术。纳克敏锐地意识到,数字艺术需要属于自己的美学体系,否则永远无法摆脱传统艺术的阴影,因此他从数学、信息论出发,提出用“信息密度”替代传统艺术美学中的“再现精度”,作为数字艺术的核心美学标准。他认为,数字艺术的本质是基于程序的信息生成,而非对现实的再现,因此其美学标准应是“信息密度”,即“作品中包含的有意义逻辑信息的数量与组织效率”。这一标准彻底打破了传统美学霸权。他明确指出,数字艺术无需追求“像传统艺术”,其美学价值在于“逻辑信息的丰富性与组织性”。

从1963年的处女作《随机多边形》,到2025年的NFT新作《多彩网格》,纳克始终站在技术与人文的交叉点上,在几何之美、生成之美、理性之美这片新天地中持续开拓和耕耘。今天,当我们徜徉在AI艺术的奇妙世界,体验着“人人都是全能型艺术家”的创作快感之时,尤其应当铭记纳克的名言:数字美学的本质不是技术的堆砌,而是用新工具探索人类表达的边界,用逻辑与美感传递对世界的思考。数字艺术的未来,不在于技术能走多远,而在于我们能用技术表达多少对人类、对生命、对世界的关怀。

《光明日报》(2025年11月20日 13版)