点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【智库建设谈】

作者:南京大学中国智库研究与评价中心课题组 执笔:李刚、田欣

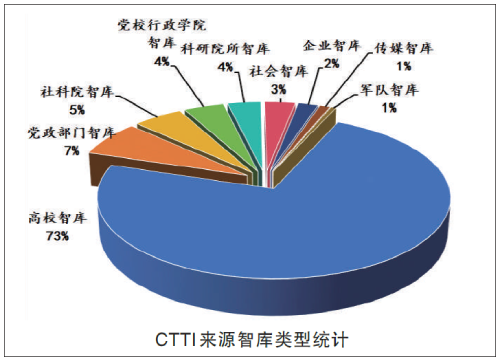

高校既是新型智库建设的重要平台,也是哲学社会科学研究的主要阵地。根据中国智库索引(CTTI)系统数据统计,截至2025年6月底,CTTI来源智库已经达到1106家,其中高校智库共810家,占比73.2%。随着高校新型智库建设的深入推进,其通过议题设置、范式塑造与价值引导等方式,带动了高校学科评价、资源配置与人才培养等方面的深刻调整,推动高校哲学社会科学研究在知识生产、组织方式和评价标准等方面发生了系列变革,对高校哲学社会科学发展产生了不可忽视的溢出效应。

1.推动学术研究深度嵌入国家治理体系

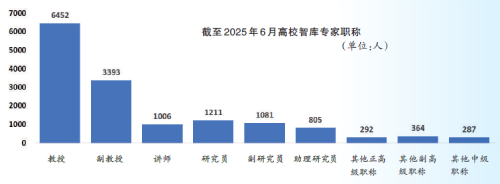

咨政建言是高校新型智库最重要的功能之一。在我国出现智库以前,政策研究与内参撰写工作多采用自上而下的渠道,主要由资深专家和学科带头人承担,其覆盖范围较窄且渠道单一,青年学者及基层研究人员往往难以参与。新型智库建设的推进打破了这一限制,极大拓展了参与内参撰写与成果上报的人数范围。现在,越来越多的高校教师、青年学者能够以多种身份参与到政策研究中。高校社科处、国家高端智库、地方决策咨询机构等平台相继建立了直达决策部门的报送通道,研究成果的报送机制更加畅通。从CTTI收录的18662位智库专家来看,其中15576位就职于高校智库,不仅包括教授、副教授、研究员等,也涵盖讲师、助理研究员及博士后群体。他们多数既是从事教学研究工作的高校教师,同时也是高校新型智库的研究人员。这种多层级、多梯队、多元化的人才队伍,使得研究力量呈现“金字塔式”的多层参与结构,实现了学术共同体广泛参与的转变。

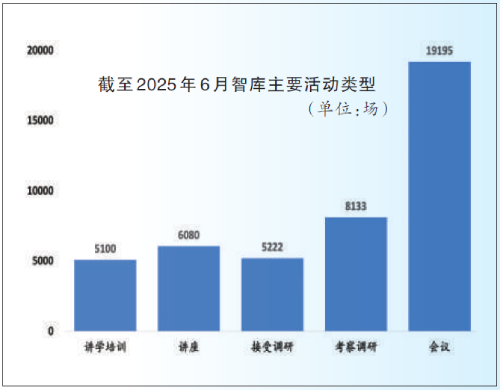

此外,除了撰写研究报告、提交内参等形式,高校新型智库的咨政形式还包括会议、座谈、论证、听证、公示、评估、咨询等多种形式。新型智库通过签订战略合作协议、设立驻点研究岗位、成为政府顾问单位等方式,嵌入政府部门常态化的决策流程,如专家受邀列席政府常务会议、参与重大项目的可行性论证、与政府部门联合调研、牵头第三方评估等,常态化、制度化地参与到决策中。根据CTTI系统数据统计,近年来高校新型智库的活动类型不断丰富,年度活动数量稳步增长。其中会议类活动占比超过三分之一,且类型多元化,涵盖研讨会、座谈会、咨询会、专题讨论会、评审会、听证会等多种协商形式。这表明,高校新型智库的发展及其政策研究的机制化建设,使高校哲学社会科学的知识生产深度嵌入国家治理体系,高校学术研究的“政策参与度”不断提升。

2.拓展知识生产的成果转化通路

高校新型智库对高校哲学社会科学发展的溢出效应,还体现在拓展了知识生产成果转化和价值实现的路径。长期以来,高校哲学社会科学发展通常会陷入一定的“内循环”困局,即研究成果主要在学术共同体内部传播和“消费”,停留在期刊发表、会议交流和学科评估等环节,时常出现与现实需求脱节的情况,由此形成“高产出、低转化”的现象。高校新型智库的建设和介入,提供了一种突破学术与社会间壁垒的中介机制,使学术研究从“象牙塔”走向“实验场”。智库以问题导向牵引研究议题,促使哲学社会科学实现由理论研究向现实解释、由学理创新向政策供给的功能延展;高校则以其深厚的学术积累与方法论支撑智库形成更高质量的思想产品与决策咨询成果,实现从“知识生产”到“知识贡献”的价值转化。

高校新型智库的成果转化呈现多维通路:“向上”形成政策转化通路。智库通过报送内参、提交决策咨询报告、参与政策评估和闭门研讨等方式,将研究成果纳入党委政府的政策讨论与制定流程。智库成果以“政策语言”表达学术思想,更具针对性与可操作性,在制度供给和政策设计层面实现学术知识的现实转化。“向外”构建社会传播通路。新型智库积极运用媒体平台、公开论坛、皮书报告和官方公众号等多种形式,把复杂的理论成果“译解”为公众可理解、可感知的知识产品,推动学术思想在社会舆论与公共议程中产生影响力,而不再局限于学术共同体。“向内”强化学科再生产通路。智库研究的另一个重要功能,是通过中长期储备性研究推动理论创新与知识积累。智库在参与现实问题研究的过程中,不断发现学科盲点与理论空白,进而反哺基础学术研究,促进哲学社会科学内部范式的更新与方法论的演进。这种内在的自我更新,使智库不仅是成果转化的中介平台,也成为学术创新的一大源泉。通过以上路径,智库研究实现了“内循环”与“外循环”的有机结合:既保持理论创新与学术沉淀的独立性与深度,又通过转化机制推动成果走出象牙塔,进入政府部门、产业、企业和公众视野。

3.构建实践导向的学术评价标尺

新型智库对高校哲学社会科学的溢出效应,还体现在创新学术评价体系。“唯论文”是高校哲学社会科学学术评价的一大弊病,针对如何构建多维并重的学术评价标尺,高校新型智库进行了一些可资借鉴的探索:即推动以政策贡献、社会影响、学术创新并重的综合评价体系取代单一的以论文为核心的导向。政策报告、咨询专报、调研报告等智库类成果逐渐被认可并纳入学术评价的范畴,使哲学社会科学的成果认定更具公共性与应用价值。

在学科功能层面,推动评价标准从重视“知识积累”向重视“知识服务”转向。在高校哲学社会科学学科评价中增加“社会贡献”这一指标,强化学科对国家、区域重大战略需求和经济社会发展的实际贡献。新型智库使哲学社会科学研究不仅以理论创新为目标,更注重对国家战略、区域发展和社会治理的政策建议供给,本质上是一种从知识积累型到知识服务型的学科功能拓展。

在学者激励层面,实现智库成果与学术成果的“价值等效”。将智库成果纳入研究人员的职称晋级晋职、绩效考核等科研评价中,依据实际贡献情况将智库成果认定为不同级别,或探索建立等效机制,将决策咨询等智库类成果按采纳批示等级与期刊论文等级挂钩,调动教职工从事智库研究的积极性。例如,浙江大学将全校教师开展的高水平决策咨询研究成果纳入教师科研评价,包括研究报告、政策建议、立法建议与法律草案、标准、规划,以及决策咨询和政策解读活动、重要外事外宣工作、优秀舆论引导文章等形式。

在学术传承层面,创新青年学者的学术培养方式。传统的学术评价体系以高水平论文作为核心标准,使青年人才在起步阶段面临极高门槛。而智库类成果的纳入,为青年学者提供了新的成长路径和评价通道。通过参与政策研究、撰写内参,青年学者不仅能够在科研考核中获得实际加分和认定优势,更能在问题解决、政策分析和多方沟通等方面实现快速成长,逐渐成为哲学社会科学研究的中坚力量,推动智库研究范式与学术创新传统在代际间传承融合。

4.推动研究方法的融合创新

高校新型智库的发展,推动了“解释世界”学术逻辑与“改变世界”实践逻辑的结合,催生出以问题导向、行动导向与结果导向为特征的“智库范式”,形成并深化了以决策支持、社会应用和公共回应为导向的融合性研究方法体系。

推动跨学科研究方法的实践应用。囿于单一学科无法解决日益复杂化的实际问题,智库研究以“问题”为牵引,推动政治学、经济学、社会学、管理学、信息科学等多学科知识的有机整合,形成以问题为中心的“组织化科研”模式。

推动传统方法与数据分析更好融合。数字化时代,智库研究将大数据、开源信息、人工智能等资源和技术融入研究过程,实现了从经验性研究向智能化分析的跃迁。智库研究在采用座谈、走访、问卷调查、抽样分析等传统方法的基础上,通过系统引入大数据分析、模型仿真、算法预测、可视化呈现等研究方法,对政策文本、社会舆情、经济指标、科技专利等多源数据的采集与分析,建立专门的数据库与模型系统,实现对复杂社会现象的量化分析与趋势预测。

推动持续研究和动态跟踪。智库成果并非研究的终点,智库研究擅长对政策与社会过程的持续观察与实时响应,通过构建长期观测体系,对政策建议执行情况进行持续性追踪研究,实现“反馈—优化—再反馈—再优化”的螺旋式发展。

5.助力中国自主知识体系的建构

建构中国自主的知识体系,既是高校哲学社会科学工作者的使命任务,也是高校新型智库的重要职责。这是因为,一方面,智库在政策研究中发现,迁移使用西方理论来研究中国实际,已无法满足我国深化改革开放的现实与复杂需求,急需建构中国自主的知识体系作为指导。另一方面,智库研究发现的新问题、探索形成的新方法、构建阐释的新范畴,为建构中国自主知识体系贡献了丰富的素材和原料。

由于与决策部门保持紧密联系,高校新型智库往往更能把握政府和社会的关切,聚焦宏观战略、产业转型、社会治理等重大“老问题”,提出新思路、新方法。同时,依托长期性与储备性研究,智库也能在持续的政策跟踪与社会观察中捕捉“新问题”——即尚未被传统学科关注,但具有潜在重大影响的前沿议题。与此同时,专家学者通过深入基层社区、产业园区、企业车间、乡村田野以及公共治理一线,倾听真实声音、收集一手资料、观察政策实施效果,在“问题发生的地方”寻找答案。这种扎根式的广泛调研,使智库能够精准捕捉社会变迁的细微信号,发现体制运行中的新矛盾与新需求,并精准分析问题。在长期的政策研究、社会观察与案例积累中,新型智库能够通过对经验材料的系统归纳与概念提炼,提出具有解释力与推广性的原创性命题、概念、方法,中国经验在实践中得到反复验证并展现出强大生命力,不仅有效服务国家治理现代化,也为全球治理贡献了中国视角与中国方案。

高校新型智库的溢出效应体现为一种多维度、深层次、双向互动的系统性塑造过程,既助力政府部门科学民主决策,也反向塑造和影响了高校哲学社会科学研究的关注对象、研究范式、评价机制与精神气质。为持续放大高校新型智库的溢出效应,推动哲学社会科学研究创新与变革,应进一步构建和完善学术共同体与政策共同体的深度融合机制;完善智库成果等效评价机制,立足中国实践创新中国理论,加速建构中国自主知识体系。建好中国特色新型智库,是构建具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学的重要一环,也是新时代赋予哲学社会科学界的重大使命。

数据均来自中国智库索引(CTTI)系统

《光明日报》(2025年11月20日 07版)