点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【艺事新风】

作者:张楠(北京服装学院美术学院副教授)

北京中轴线在点点灯光中格外耀眼,上海外滩万国建筑群在算法驱动下流转生辉,杭州钱塘江两岸的灯光秀在雨幕中泛起涟漪……当夜幕轻抚大地,城市的轮廓被光影重新勾勒,化为流动的艺术长卷。灯光,除了用以照明,更是视觉语言,随着时间与节律展开,邀人们驻足共舞。

随着我国城市建设的深入推进,城市夜间空间的价值日益凸显。以“光”为笔,以“技”为墨,灯光公共艺术作为城市夜间文化表达和空间营造的重要载体,正经历着从功能照明到艺术叙事,从静态展示到动态交互的深刻变革。它不再是静止的装饰,而是借助可编程LED、投影、传感与互动系统,在街区、河岸与历史建筑间塑造出具有艺术性、文化内涵与社会功能的动态公共场域。故事在光影中流淌,市民既是观众,也是参与者,灯光公共艺术的丰富表现为我国当代城市文化表达开启了一扇“光之门”。

科技驱动下的演进

城市灯光公共艺术的技术基础正在经历着深刻演进。这一演进路径清晰展现为从基础照明向艺术装置的跨越,从传统光源向智能系统的升级。

回望二十年前,城市的夜景灯光主要承担着功能性角色——路灯照明及景观灯勾勒建筑轮廓等。而今,灯光已由单一的照明工具转向具备表达力与互动性的艺术系统。LED的节能环保与色彩表现力为灯光公共艺术的发展奠定了基础,如DMX等编程控制进一步实现灯光序列的精准编排,而AI算法则使其具备了“感知”与“生成”的能力。借助信息互联、环境传感,灯光系统可以实时调整叙事节奏,从单向的“照亮”转向多维的“讲述”。

①国家跳台滑雪中心“雪如意”夜景

如国家跳台滑雪中心“雪如意”(图①),便呈现出智能系统驱动下的灯光公共艺术新形态。创作团队通过物联网与智能控制构建出统一的四维“智慧控制平台”,实现近万盏LED及投影的逐点调度与分层编排,使照明、舞台与景观在同一时间轴上联动呈现。系统采用红、绿、蓝三通道各256级灰度的精细色彩控制(可混合出千万种颜色)与复杂表面全色激光显示技术,高密度像素与多级灰度带来细腻的色彩过渡与1000平方米超大画面显示。实时环境传感与赛程联动,使色温、亮度与动态节奏可随赛事与天气的变化自动调整,既满足了国际赛事转播对光环境的高标准,又通过定向照明与能效管理降低了光污染与能耗。

⑥西安大雁塔灯光秀 资料图片

西安大雁塔的灯光秀(图⑥),则展现了科技赋能下的当代灯光公共艺术的历史叙事能力。设计团队以盛唐文化为核心,采用建筑投影(3D Mapping)、大规模LED洗墙、音乐喷泉等,将塔体与北广场构建为时序化的叙事舞台。演出中还引入了手机AR互动,观众可扫码触发相关即时交互装置,形成互动式观演体验。项目团队采用12台超低照度激光投影机,结合0.2mm精度的三维建模技术,将塔身划分为1792个投影网格,确保投影的动态画面误差控制在1mm以内。同时,严格控制投射强度,所有设备均采用可逆安装、隐蔽布线与防尘、宽温自适应措施,既放大了视觉叙事的张力,也在文物保护前提下实现了数字技术与历史场域的和谐共鸣,将历史遗迹与现代城市生活有机连接。

从静态照明到智能系统,从功能工具到叙事媒介,技术演进正在重塑城市灯光公共艺术的本质。“雪如意”与大雁塔灯光秀的实践表明,当LED、编程控制与AI算法深度融合,光不再只是照亮城市的介质,更成为感知环境、编排叙事、连接公众的智能艺术系统,为城市夜间空间的文化表达开辟了无限可能。

审美革新与体验升级

当技术为灯光公共艺术插上智能化的翅膀,其审美表达和体验方式也随之发生了根本性的革新。灯光成为城市故事的“导演”,人们从对城市夜色的“被动观看”升华为对城市故事的“主动体验”。当灯光不再只是背景,而是能与人对话、共舞的“生命体”,城市公共空间便拥有了呼吸与灵魂。

④上海西岸穹顶艺术中心穹顶投影秀 资料图片

⑤“爱IN上海”大型互动灯泡装置 资料图片

在前不久举办的2025第二届上海国际光影节上,展现了多元技术集成下的沉浸式审美景观。来自19个国家的218件光影作品以“点亮上海”为主题,运用建筑投影、互动装置和AI等手段,将城市片段转化为可触摸、可参与的艺术体验。如西岸穹顶艺术中心的3000平方米裸眼3D穹顶秀(图④),通过超高清制作与360°包裹式投影,让观众置身于上海的AI创新、生态建设与文化传承的视觉叙事之中,空间的包裹感与内容的冲击力共同营造出超越传统观看方式的沉浸式体验。徐汇滨江的“爱IN上海”互动装置(图⑤)则打破了艺术创作的单向性,观众摇动手机,即可将自己生成的图案投射到装置屏幕,市民从观看者转变为共创者,形成实时生成的群像叙事。这种融合了裸眼3D、AI算法生成与移动端交互的实践,不仅提升了感官体验,更展示了以技术拓展公众审美参与度的新范式。

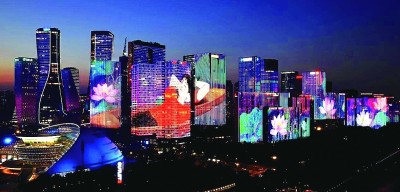

②杭州钱江新城“夏”主题灯光秀 资料图片

③杭州钱江新城“秋”主题灯光秀 资料图片

再看杭州钱江新城主题灯光秀(图②③),构建起从视觉观赏到多感官体验的城市叙事系统,以光影串联起杭城的自然灵韵与人文底蕴。钱塘江两岸沿线近30幢高层建筑,通过无线网络化控制平台将近70万盏LED进行统一调度与精细编排,构成夜景“巨幕”。系统根据节令、气候与节奏智能切换场景与色温,并嵌入能耗管理与运维机制,确保大尺度呈现与城市运行、生态节能相协调。2025年灯光秀依季节与记忆主题分章演绎,让天际线在节律、色彩与影像中讲述杭州故事。音乐、喷泉与影像的同步编排,把单一的视觉观赏拓展为声光水三位一体的沉浸场域。通过设置的城市阳台、世纪公园等观景节点,串联起夜游路线,鼓励市民在不同视角下重新发现城市记忆。灯光从装饰点缀提升为“可读、可游”的城市叙事,成为夜间文化供给与城市品牌塑造的重要引擎。

审美的革新与体验的升级,本质上是灯光公共艺术从“展示”向“对话”的转变。上海国际光影节通过技术集成创造了沉浸式的审美景观,杭州钱江新城主题灯光秀等则借助多感官联动构建了可漫游的城市叙事。可见,光影已然成为讲述城市记忆与塑造公共情感的语汇,观众成为共同缔造体验的参与者,城市夜景已经从单点的视觉景观走向多维度的公共文化场域。

城市承载着人们对美好生活的向往,要借助科技硬核与文化软实力推进城市内涵式发展,科技赋能下的城市灯光公共艺术正是这一理念的生动实践。相信随着数智技术与艺术表达的进一步融合,我国的城市夜景将不仅是视觉的盛宴,更是文化的载体、科技的展示与人文精神的表达。每一束光线都将承载着历史的记忆与对未来的憧憬,每一次闪烁都将诉说着这片土地上的故事与梦想。这些如诗如画的光影艺术,不仅为城市注入“光”的诗意与“艺”的想象,更将成为中国城市亮丽的文化名片。

《光明日报》(2025年11月23日 09版)