点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【著书者说】

作者:陈果(青年作家、《古路之路》作者,该书2020年6月入选中宣部办公厅“2020年主题出版重点出版物选题目录”)

编者按:

2017年,“两会”期间,习近平总书记在参加四川代表团审议时,曾关切过古路村脱贫攻坚的进展。

2020年,站在脱贫攻坚收官之年的节点,古路村交出了令人满意的答卷。

古路之路,是四川雅安峭壁上,一个彝族乡村的脱贫与振兴之路。

《古路之路》,是作者陈果借由体察一个村庄的脱贫之路,感知整个中国乡村体温的心灵之路。

站在北京的街头,我与两个“村”相遇

天地出版社漆秋香女士邀我为古路村写一本书,起因是我写的短文《古路飞歌》发表后恰巧被她看到。

古路村的村民,围着炉火在交谈。郭红松据廖仕林拍摄的照片绘

古路村,孤悬于四川省雅安市汉源县永利彝族乡大渡河峡谷峭崖之上。过去几百年间,村里人出行要靠藤条上下,像表演杂技般惊心动魄。作为曾经被遗忘在世界尽头,刚刚用上电灯、至今不通汽车、十年前还人迹罕至的偏远山村,不到十年的时间里,数千万元资金持续输入,古路村和古路人的环境变迁、命运逆转、梦想起飞,书写了置放在整个时代幕景上也堪称惊艳的传奇。

我无法不为这样的大手笔大变革大发展大跨越而感染而激动,我也无法做到心中有歌而笔下无声。然而,这就是古路村吗?这就是古路村给予时代的全部影像吗?这就是读者进入古路的所有道路吗?

如果答案确凿无疑,我就不会踏上寻觅它命运的道路。那是2018年9月,我在北京参加一个短训班。那天课后,站在中关村大街的天桥上,我想起一位教授在课堂上波澜不惊的话:以一套房一百平方米算,一不小心,我们也是身家千万的人了;而我想起古路村时任村支书骆云莲提供的数字:古路村2017年人均纯收入为3900元。这意味着,全村436人仍要2.5年不吃不喝,才能买下教授口中的一套房。

我想,此刻与我遭逢的,是最中国的两个“村”了,一个雄踞北方一个地处西南,一个闪亮在四通八达的首都,一个坚守在崇山峻岭的腹地,一个被高科技和现代文明高高托举,一个在兴家立园的道路上负重前行。完整的中国是这两个“村”的融合体,但眼前的“村”里人流如织,如织人流对于远方的那个村无暇旁顾——而且,这个“村”里的多数人,其实来自另一个“村”。

古路不仅仅是一个村,她的背后站着大半个中国——作为一个有着近6亿农民的农业大国,改革开放四十年来,有7.4亿农村贫困人口成功脱贫。到2020年剩余的人口将完全脱贫。没有农村的强盛,中国是跛脚的中国;没有乡村振兴,城市就失去了前行动力。想到这里,我决定去古路村了。我相信,从一滴水里可以看见大海,攀上一棵古树,看到的将是大片森林。我也相信,我的困惑并不是我一个人的困惑,一旦进入现场,我的双腿将不再只是我的双腿,我的眼睛也将不再只是我的眼睛。

由天堑进入,因为不想与古路“闪婚”

2018年国庆假期第一天,我驱车两个半小时来到大渡河峡谷一线天,从那里徒步三小时,经过癞子坪,抵达古路村村部所在地咕噜岩,开始了《古路之路》的行走。之后整整一年,除了春节,所有假期我差不多都去了古路。

多数时候,我选择从一线天步行上山,只是为了更深地走进这个村庄的肌理,走进村民的情感世界与心灵空间。古路可以追溯的历史有三四百年,而索道只三分钟长,没有同时间匹配的纵深感,没有可供捡拾的脚印,也就找不到古路的来路,看不清古路的去路,也就无法真切感知来来往往于这条路上的人们的心跳,无从把握一个村庄的呼吸与脉搏。打个不恰当的比方,对一个采访者而言,坐索道进村如同闪婚,没有真正了解对方,没有和对方产生共鸣,也就没有建立起可靠的感情基础。

从一线天上山,当地人走得快,两个小时也就到了。外来者很少走这么远的山路,花四个小时也算正常。我属于不快不慢的,耗时大概在三个小时。而这只是一线天到咕噜岩的距离,从咕噜岩出发,到五组马鞍山还要一个多小时,到一组流星岩还要三四个小时。不光远,路还超出想象的陡。2019年5月1日的那次进村,过癞子坪不到十分钟我就感到自己快被晒化了,而体力和汗水,还在大股大股从身体里逃离。初夏的太阳战斗力业已生成,人走在无遮无掩的骡马道上,装备了强烈紫外线的日头显得淫威十足。那次回来,见我晒得黢黑,儿子打趣说:你这几天是拉三轮儿去了吧?一周后我手上开始脱皮,接下来脸上、脖子上也都长出了一层新肉。

那次采访有一个收获,咕噜岩的申绍兵曾经破罐子破摔,他儿子吐槽说:连我家喂的猪都跟着他一起受罪。闻听此言,不由得想起,此前去马鞍山,头晚一直下雨,陡狭的路上全是稀泥,脚下每一步都在负重前行——鞋是真的太重了。鞋重是因为稀泥糊不上墙,糊起鞋底却很有一套,才刚借路边石头剐蹭掉,没走出几步稀泥又卷土重来。这一来不仅人狼狈不堪,连穿在脚上的鞋也跟着我一起受罪。脚和泥竞相斗法,一只鞋半途上难过得张开了嘴巴。跟人都差不多报废相比,损失一只鞋倒也没有什么。为去流星岩寻访全组仅有的两个留守老人,我和六十七岁的向导李国银在几近荒废的羊肠小道上来回折腾了整整一天。回程路上,偷偷喝过大酒的李国银恰好头晕病犯了,宽不盈尺的路挂在绝壁,像有人拿粉笔在墙上画了根线,要是刮阵大风,没准那根线就被吹断了,没准我和李国银会成了飘在空中的粉笔灰……

古路,接纳了我这个没有故乡的人

《古路之路》是四川省作协“万千百十工程”重点创作项目,也是中国作协“定点深入生活”项目。照我理解,“深入”意味着“身入”,意味着在场。但仅是如此还远远不够。就像我们每一个人本来就在参与“人民”的构成一样,我们无时无刻不存在于生活之中,郑重其事地把“深入生活”作为一种范式,其实是号召作家进入别人的生活,在“身入”的同时做到“心入”,与脚下的土地贴合,融于周遭一切,细致、周密、热情地与他人的历史、现状和未来对话,以审视自己的命运。

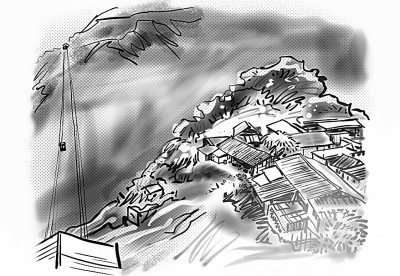

古路村索道。郭红松据李依凡拍摄的照片绘

古路之行,如果借得来一点胆量,我兴许可以大言不惭地讲,我是做到了“心入”的。这里有一个契机、一个背景。契机是“精准扶贫”成为最具热度的词语,与之对应,唱衰乡村的论调在某些圈层大行其道。这激起了一个从乡村出走,又觊觎着有朝一日回归乡村的人极大的好奇心。所以,用心体察古路的体温,我体察的也是当下中国无数村庄的体温。

选择古路而非其他村子,则因为古路那么寻常又那么不同寻常,是巧合,也是有意为之。背景则是,十年之前,生我养我的与古路同为汉源县治下的海螺村因为兴建电站成为水下泽国,我成了没有故乡的人。一个回不到故乡的人心里的空虚落寞,大约也是无家可归的空虚落寞,回望故乡、寻找回家的路,也便成了他生命里充满痛感又乐此不疲的习惯。

二十年前,我因机缘巧合去过古路,后来,同样因为工作关系,我又不止一次去过那里。村庄的面相不尽相同,但飘散在村子上空的气息、刻画在村口老树上的乡情,以及人与人之间的简净、纯粹与通透却和一条河流两岸的大地一样,色彩、纹理、气息无不趋近统一——尤其对于多年以前的、被崇山峻岭把商业社会阻隔开来的边远山区来说。随着身体的渐渐楔入,不知不觉间,古路成了我精神上的故乡,又或者是一只乡愁的寄居蟹。当我被陌生而又熟悉,而且陌生越来越多地被熟悉替代的感觉包围起来,“心入”也从姿态成了状态,从下意识的自我要求,变成无意识的情感自觉。

一年多来,我在古路的行走,我和古路的互动,动了真心也用了真情。一个人拄着棍子顶着烈日走在悬崖路上时,我把古路当成海螺,进而告诉自己,乡村养育了你,你不能让看着你长大的眼睛看扁了你。打着电筒走进村民家中,围着火塘听他们讲家长里短,同他们聊起往事、聊起日常、聊起一切愉快和不那么愉快的事,我似乎也是在回望父辈和自己的乡下时光,而我从古路带回家中的烟火味,同样让我想起老家的伙房,想起从灶膛逸出的炊烟在我侍弄下从轻薄变得粗壮。我和许多古路人加了微信好友,我同他们互相在朋友圈点赞、留言,我因他们的欢欣而欢欣、伤感而伤感……这些时候,我都在内心里觉得,他们原本就是我的父老乡亲,他们是我那被不可阻挡的河水冲散的乡情的偿还或替身,归拢与重聚。

我说这些,并非想借此标榜我有多么重情重义,实际上,我是想感谢古路,在我向她靠近的同时,她把一段情义深重的田园生活归还与我,让我找回消失的故乡,找回同故乡一起消失的乡村况味、人情冷暖,找回这些年里同炊烟一样变得稀薄起来的,对于朴素、厚道、友善、诚挚、耿直的期待与信任。也许我永远也忘不了,古稀之年的李国银陪我在绝壁上整整走了一天,当我们在暮色里告别,当我们的身影被一个山包从彼此眼眶里抹掉,他的声音从背后追了上来:小陈,慢走啊,找个时间再来,我们杀一只鸡,好好喝一台酒;九十岁的兰明秀婆婆担心我没吃饭(实际上我刚刚放下碗筷不大一会儿),不由分说地将冒出碗口,又高高堆满腊肉的一大碗饭颤巍巍端到我的面前递到我的手上,非要守着我一口一口吃完;在我走出一里多地后,黄安洪打电话让同我结伴下山的小儿子黄川把我堵在路上,一路小跑追上来,问我为啥要偷偷摸摸留下些钱,非要一分不剩塞还给我。也许我永远也忘不了,有那么几次,碰到我的村民用意外或是自然的语气说,你又回来了,好像我不在的这几天才是离家出走!

古路是一轮旭日,也是一株幼苗

与两条腿同步,或者略有延时,我用两只手展开了《古路之路》的丈量。我把眼睛和耳朵看到、听到的古路村压实在厚厚的三个笔记本里,让我讲述的一切,都有坚实的依据;我从史籍和村中老人的记忆里扒拉出有关古路的过往,让历史的底料与现实的沸水互相渗透、彼此激荡;我让古路的风翻动我的思绪,让古路的山抬高我的视线,让古路的大道小路连通我的血管,我借助于键盘和十指,记录下所见所闻、所思所想,把古路村的出行之路、脱贫之路、未来之路复印在纸上,用一个个现场、一张张面孔、一场场对话、一个个细节,立体呈现古路村的进步与变化,真实刻画古路人的内心与表情。

正如书中所记录的:

2015年8月21日,以索道代公路的建造思路初次提出、初步确定;

2015年10月19日,古路村索道工程采购公开招标;

2016年4月22日,总投资二千四百三十万元的索道正式启动施工;

2016年8月1日,索道承重绳、牵引绳、载人机箱及牵引设备、站房建设基本完成;

2016年10月21日,省市媒体发布图文报道,古路村索道调试进入尾声。

路是通往未来的希望。路通了之后,旅游业开始进驻这个此前与世隔绝的村庄。彝家变化、天边小学、云上村寨、大峡谷奇观……吸引着游客,一一探寻。随之而上涨的,是村民的收入。

古路是一轮旭日,也是一株幼苗。作为旭日的古路,蓬勃且炽热、明媚且鲜活。作为幼苗的古路,则是因为,村民的收入中,退耕还林的钱也好,粮食补贴的钱也好,得来全不费功夫的都是吃不饱、饿不死的“稀饭钱”,都是今天有、明天无的“救济款”。真正能让腰包鼓胀、日子饱满的还是自己的双手双脚,是一条个性突出、特色鲜明的产业之路。将根须深扎进古路的土地,经济作物花椒树、核桃树一开始踌躇满志,然而面对市场上激烈的同质化竞争,却也显得摇摆不定……

古路准备好了吗?那些注视并牵引着古路向上生长的目光,准备好了吗?

给出答案也许容易,难的却是栉风沐雨时思想明澈,披荆斩棘时行动坚执。

古路还很年轻,还远远不是一棵华盖如伞的大树。这让人为之牵挂,也因之释怀。牵挂是因为风雨无常,释怀是因为她生机勃勃。

当《古路之路》终于抵达终点,我的被设置成了“免休模式”的节假日、被重新分配了长度的白昼与夜晚,由此恢复正常。长长地吐出一口气来,如释重负地伸一个懒腰,艰难跋涉的路上,我曾无数次向这一刻遥望。当这一刻真实降临,我也的确如此松弛、如此愉悦,可自己的情绪很快就被留恋、不舍和淡淡的失落攻占,这是我不曾料到的。

从纸上古路抬起头来,这个与我互相陪伴了一年有余的村庄,像古路村接通了电源的索道轿厢,渐渐变得遥远,变得模糊起来。而我知道,这种遥远与模糊,只是物理上的距离,与内心的感受无关。在我写下这句话的时候,一张张古路人的面孔,像雕刻在硬岩上的骡马道一样在我面前凸显出来,他们每一个人的奋斗故事、古路村史诗级的出行之路嬗变历程,以及这个村庄脱贫路上的跨越与追赶、兴奋与纠结、亮色与痛点,也都像一部高画质电影,变得具体、清晰、可感可触。

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。把来自深山里的声音记录下来、传之未来,我是如此急切、如此兴奋,又是如此从容、如此平静。希望《古路之路》折射的,是当下整个中国乡村,脱贫与振兴的时代缩影。

《光明日报》( 2020年11月04日 16版)