点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:邰高娣(中国艺术研究院副研究员)

20世纪40年代,作为中国最具代表性的画家之一,叶浅予完成了一个漫画家到国画家的身份转变,其作品的题材、画法、风格都出现了较大转折。徐悲鸿曾在《益世报》发表文章对叶浅予的国画创作进行了充分肯定,其中写道:“浅予笔法轻快且动中肯綮,此乃积千万幅精密观察忠诚摹写之结果!”随着身份一起转变的,是叶浅予在绘画技法上转而向传统学习。

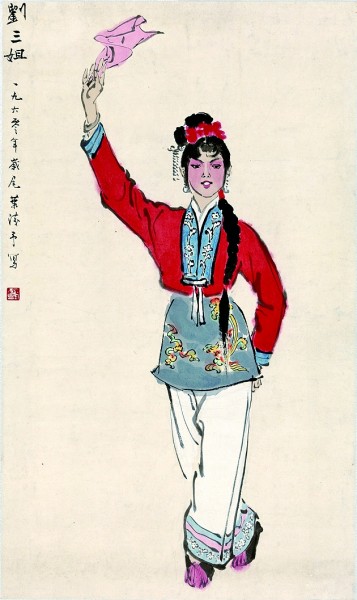

刘三姐(中国画) 叶浅予

1944年,叶浅予跟随张大千学习传统的国画技法,掌握了用笔用墨、层层着色、重复勾线、衬底濣染等方法,并将其运用到人物画创作中去。此外,他曾花费较大功夫临摹陈洪绶的《水浒叶子》,为的是练就一手熟练的白描手法;研究海派人物画家钱慧安,借鉴他以有力的折线线条塑造人物服饰和造型的方法;收藏百余幅民间年画,向民间画师塑造的各类人物造型“取经”,等等。此外,他还先后游历贵州苗区、四川及甘肃藏区、新疆、广西等少数民族地区,并赴敦煌、晋祠、永乐宫、永泰公主墓等地方写生,从古代绘画、壁画和雕塑中汲取创作养分。向传统学习是叶浅予创作历程中的必经之路,即使在当下的绘画创作环境中,也依然显示出其必要性和重要作用。

研究叶浅予绘画的人,都会提到他的“新绘画”。何谓之新?叶浅予的“新”不是凭空而来,而是深耕于中国传统艺术的沃土,并融合了多年自由创作所打下的基本功,也是在继承传统中进行突破,展现出与同时期人物画的不同。叶浅予的革新意识当然也表现在其技法上的由工及写的转变,这都是他深思熟虑之后的选择。其中涉及人物画“形”与“神”的论争,让“形”“神”彼此独立,还是二者兼容,叶浅予曾认真讨论过二者之关系。他认为:“传神是否可以遗形,或写形是否即是传神,只在理论上兜圈子,解决不了实际问题。”对这个问题的研究,应该落实到具体的绘画层面,认为“中国画的笔法技法是为造型写景服务的,尽管它自身具有形式美的特征,但不能离内容而独立自存。……人物画的各种描法,离开它们表现的具体现象,就不能成”。对叶浅予而言,他所找的具体现象就是对舞台形象的再现,包括舞蹈和戏曲人物。从《印度献花舞》到《朝鲜扇舞》,从《刘三姐》到《印度婆罗多舞》,无不是叶浅予形神兼备的代表作品。叶浅予曾总结自己画戏曲及舞蹈人物画的要点有三条:“第一目识,第二心记,第三意测。”但此意测并非漫天想象,而是要把握人物“动势的特征”,这种把握度来源于对戏曲程式、舞蹈动作规律的理解。在叶浅予看来,“动势特征是形和神互为表里的统一体”,并且“涉及笔墨技巧的提炼取舍”。

印度婆罗多舞(中国画) 叶浅予

叶浅予人物画的造型能力还源自他的速写功底,这是研究他的绘画所不能绕过的重要方面。叶浅予从1933年开始练就的扎实的速写基本功,对他的人物画造型能力的提升功用匪浅。此外,20世纪30年代,叶浅予就以漫画闻名中国画坛。在他的漫画中,始终把关注现实生活、绘就现实人物作为创作方向,这为其创作题材的选择奠定了基础。他是众所周知的资深票友,家属戴爱莲又为著名舞蹈家,因此有大量现场观摩及写生的机会,练就了他把握人物肢体瞬间动态的本领。

叶浅予所处的时代,美术界一直弥漫着选择中国还是西方,选择传统还是创新的困扰。20世纪50年代,叶浅予一方面不被传统画派所认可,另一方面自身也陷入转向西方系统和坚持传统中创新的矛盾之中。他所能做的,就是广泛涉猎传统绘画的各个方面,不论水墨、工笔,不分宫廷、民间和文人绘画,以博采众长的方式为自己所用。在创作中,叶浅予巧妙地转化中国画语言,他在深刻理解传统的基础上,使传统与创新在自己的人物画作品中达到辩证统一。此外,叶浅予从传统的文脉进行探索和延展,把中国写意精神及艺术语言进一步和现实中的舞蹈演员等人物相结合,以达到形式美感、民族精神和时代风貌三位一体的呈现。从绘画风格上来说,他的探索带有一定的“新写意”特色,极具原创性和辨识度。

在此文写作之时,正值中央美术学院的毕业展开展,笔者前去参观。国画系的展区,精致绮丽的工笔画风占据主流,写意国画几乎不寻。气象万千、蔚为大观的中国画在中国最著名的艺术学府中只萎缩成了一种风格,以至于有专家观展时说出“连个小写意都没有”的话语,这应该是曾两次出任中央美术学院中国画系主任共17年的叶浅予未曾想到的。回看当年,叶浅予曾在自己的绘画教学中践行“临摹、写生、创作”三结合的教学体系,带领学生到敦煌写生,其目的就是“让青年脑中装点民族的东西”,并学习传统绘画中开“心眼”的绝活,以便增强创作想象力,这些做法正是延续传统文脉的具体体现。同时,叶浅予并不是传统的保守派,他提出“吞吐古今、涉猎中外”的教学原则,在中国画教学中注重白描,多次带学生到故宫博物院参观馆藏的历代名作,逐幅讲解;并鼓励学生日本的画要看,印度的绘画也不能忽视。叶浅予这种有意识的艺术实践和改变,也正是中国美术自身话语权提升的重要表现,对如今的中国画创作具有不容忽视的借鉴意义。

《光明日报》(2024年05月26日 12版)