点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【留住乡愁】

作者:方洪羽(贵州省作家协会会员)

“推磨,摇磨,推粑粑,烧茶茶,公一碗,婆一碗,幺儿没得舔锅铲,锅铲烫,落到幺儿脚背上……”

每到寒风渐起,儿时的这首《推磨谣》都会萦绕在我的脑海,伴着吱吱嘎嘎的石磨声,一阵阵豆腐的醇香就会清晰起来。

石磨是一种古老的磨粉工具。黔地山多石多,要想置办一台石磨,并不是难事,在山中随便就可寻得一墩好青石,再找来石匠相一相。若是颗粒均匀、质地细腻、硬度较高,便是制作石磨的好原料。经石匠半个多月的锤打、精凿、细錾,这一墩荒山青石就变成了农人家实用的家当。

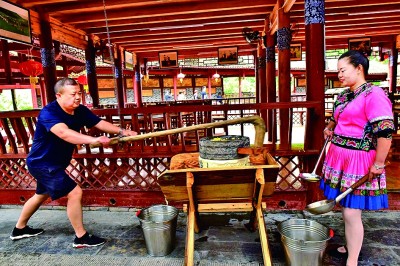

贵州余庆农家磨豆腐。刘昌权摄/光明图片

石磨主要由磨盘、转轴、磨搭钩、支架构成,两扇磨盘,靠磨轴咬合。磨盘又分为上下两扇,上扇为转动盘,下扇为底座,两扇磨盘之间有钢凿凿出的一道道纹理,咬合形成摩擦,将食物原材料磨得细碎。

“家有石磨,日子好过;推磨摇磨,儿女不饿。”儿时,山村食物匮乏,在我们眼中,那些独具风味的绿豆粉、黄糕粑、豆腐等都是用石磨推出来的。每年腊月一到,家家户户屋顶炊烟袅袅,一场推磨活动便不约而同在山村里展开。

推磨,是一场合家欢,大人小孩齐上阵。男人是主力,专注推磨,一推一拉;女人是辅力,专注添磨,舀一勺添一下;孩子是动力,递瓢拿盆,打个下手。大家共同劳动,配合默契,其乐融融。

推磨,是个体力活,也是个细致活。当我上了小学,双肩刚超过磨搭钩架子的高度,就跃跃欲试想加入推磨的行列。刚开始,觉得新鲜,只管跟着不停地推一下前进一步,拉一下退后一步。眼见着那些被浸泡得胀鼓鼓的黄豆一点儿一点儿从磨眼中渐渐沉下去,再变成浓浓的乳白色浆液一点儿一点儿地流淌出来,不一会儿就直喘粗气、大汗淋漓了。

把磨好的浆汁倒进吊在十字架上的白色滤包里,滤浆的人双手扶滤架,动作舒展,左右晃动,架子发出“咿呀咿呀”的声音,仿佛哼着一首古老的歌谣。滤包下端,一股股奶白色的生豆浆流出,剩在滤包里的便是豆渣了。生豆浆被倒进一口大铁锅里慢慢熬煮。此时,掌握好火候很关键,猛了不行,会煳锅;小了也不行,煮不熟。我的角色,则是根据母亲的指令往灶膛里添柴拨火。待开锅十分钟后,我们就会美美地喝上一碗热豆浆,算是对我们劳累一天的奖赏。

此时,母亲忙着去点豆腐,她娴熟地把石膏水倒入锅中并不停搅动,豆浆顿时泛起星星点点的豆花,随后又凝固成豆腐脑,接下来就到了豆腐成形的最后环节了——出锅,压石去水。正如元代诗人张劭所云:漉珠磨雪湿霏霏,炼作琼浆起素衣。出匣宁愁方璧碎,忧羹常见白云飞……

用石磨推出来的豆腐白嫩细腻,醇香味浓郁。无论是直接蘸糊辣椒水下饭,还是煎炒后下酒,或是与折耳根凉拌作小吃,还是发酵后做成霉豆腐,都是不错的美食。

如今,山乡里轰隆隆的电磨声此起彼伏,吱吱嘎嘎的石磨声,渐渐消失在时代前进的洪流中。又是一年春来到,在悠长的年味中忆起那首《推磨谣》,那久违的石磨总能带来亲情熬制的豆腐醇香。

《光明日报》(2025年02月08日 09版)