点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:王立新(中国戏曲学院教授)

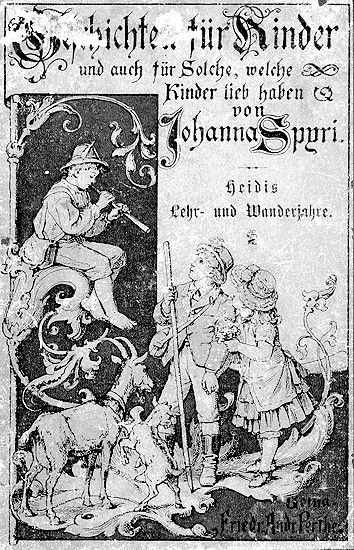

《海蒂》是瑞士女作家约翰娜·施皮里用德语创作的一部儿童题材小说。作品通过对孤女海蒂生活经历的描写,展现了19世纪瑞士、德国不同社会阶层的生活状况,赞美生活中善良的普通人。书中对阿尔卑斯山四季风光的细致描绘,抒发了作者对祖国、对大自然的热爱。

小说问世百多年来,被翻译成50多种文字,受到不同国家读者的喜爱。根据小说制作的动画片、音乐剧等作品,在新的艺术层面又吸引了更多观众,尤其是1937年童星秀兰·邓波儿主演的电影、1978年西德环球公司录制的26集电视连续剧,以及2015年瑞士、德国联合拍摄的故事片。不同年代、不同背景的各国艺术家按照各自的创作理念,从不同角度对小说予以解析,使《海蒂》的文学影响力历久弥新。

秀兰·邓波儿主演的电影《海蒂》剧照 资料图片

1

海蒂与约翰娜

约翰娜·赫尔斯1827年出生于瑞士苏黎世州的希瑟尔村。这里毗邻德国,属于瑞士的德语区。约翰娜25岁时与从事编辑工作的律师伯恩哈德·施皮里结婚。婚后,夫妇二人居住在瑞士最大的城市苏黎世,约翰娜·施皮里继续文学创作,发表了小说《沃尼坟墓上的一片叶子》《无家可归者》等作品。1880年出版的《海蒂的学习和漫游岁月》和1881年出版的《海蒂学以致用》合称《海蒂》,是约翰娜最负盛名的小说。孤女海蒂被姨妈抚养长大,因为姨妈要到法兰克福谋生,海蒂被送到阿尔卑斯山爷爷家中。三年后,当姨妈得知塞斯曼先生残疾的女儿克拉拉需要一个女孩陪伴,便把海蒂带到了法兰克福。但是,海蒂已经习惯了与爷爷一起无拘无束的山居岁月,因而无法适应城市鲜衣美食的拘谨生活。最终,善良的塞斯曼一家人重新把海蒂送回了爷爷身边。

书中的背景设在瑞士最大的州——格劳宾登州的首府库尔。库尔位于莱茵河谷地,其历史可以追溯到罗马人统治时期。孩提时代的约翰娜在那里度过了几个夏天,库尔对她的影响挥之不去,终于激发出灵感,化作优美的文字。《海蒂》中的故事多半是真实的,可以看作是作者对童年的回忆,而其中克拉拉的奶奶胡劳·塞斯曼耐心教导海蒂并教会她阅读、缝纫等情节,更是作者自身儿童教育家身份的文学再现。以儿童视角反映社会,作品具有内在简朴、纯真的特征,人物鲜活、情节引人入胜,兼有阿尔卑斯山独特的风光,为读者带来愉悦、温馨的阅读体验。书中还提出了教育环境安全问题,在今天尤其引人反思。

不幸的是,约翰娜57岁时,她的丈夫和独生子于同一年相继离世。孑然一身的约翰娜继续文学创作以排遣内心的失落。1901年,74岁的约翰娜在苏黎世去世。因为《海蒂》巨大的影响力,瑞士于1951年发行约翰娜纪念邮票、2001年发行约翰娜纪念硬币,对其文学成就予以纪念和肯定。

威廉·退尔雕像 资料图片

2

爷爷与威廉·退尔

海蒂的爷爷70多岁,性情孤僻,独自生活在阿尔卑斯山上的茅屋里。因为血缘关系和爷爷内心深处的淳朴善良,当5岁的海蒂被姨妈带到爷爷家后,祖孙二人很快变得亲密无间。爷爷为海蒂做饭、铺草床、准备洗脸水,无不显示出爱心与耐心。爷爷还有自己的小车间,可以自制椅子、水盆、碗勺等用具。他不仅把自己的小屋修补得整整齐齐、打扫得干干净净,还为彼得家修理房子。爷爷养了两只最干净的山羊,为它们搭建最好的羊圈。当海蒂第一次在山上看到晚霞落日,小女孩儿十分不解,爷爷解释说:“这是太阳放射的火。当太阳向群山道晚安的时候,就送给群山以最灿烂的光华,让它们直到次日早晨日出都不会忘记它。”浅显的语言充满诗意,那是爷爷人生经历与智慧的体现。为了海蒂的学业,爷爷毅然放弃个人习惯的生活方式,下山回到村子里,受到村民的欢迎。爷爷对海蒂的好朋友、身体残疾的克拉拉更是细心呵护,使她很快成为一个健康的孩子。

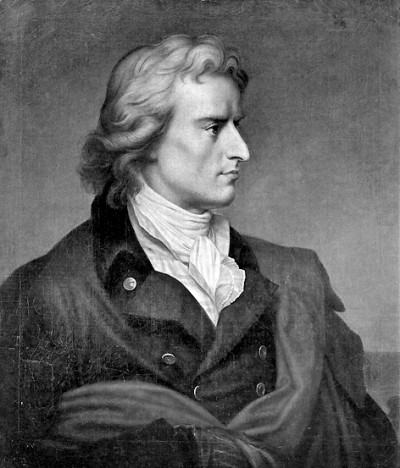

爷爷对孩童的热爱可以和席勒笔下的威廉·退尔相媲美:

亲爱的孩子啊,平时你们的父亲出门游猎,

见他平安回家,你们总是满心欢喜;

因为他从没有忘记,给你们带点东西,

不是一朵美丽的山花,就是

一只珍奇的飞禽,或者一块菊石,

只要是游人在山上寻觅得到——

朴实的父爱彰显了民族英雄具有和普通人一样的性情,使其更具亲和力。而爷爷就是现实生活里“瑞士千千万万个威廉·退尔”中的一员。

威廉·退尔是1291—1307年间反抗奥地利公国的瑞士民族英雄。奥地利总督盖斯勒暴虐无道、欺下媚上。他在阿尔特多夫广场竖起一根柱子,放上奥地利公爵的帽子,命令所有过往行人向帽子弯腰行礼。弓箭手威廉·退尔拒绝向奥地利统治者表示臣服,被迫向百步以外儿子头顶上的苹果射箭。尽管射中了苹果,威廉·退尔还是被戴上镣铐。由于在被押往城堡的船上忽遇风暴,威廉·退尔借机逃生并最终杀死盖斯勒,为民除害。

威廉·退尔对暴虐统治的英勇反抗,点燃了德国杰出诗人、剧作家席勒的创作激情,这位狂飙突进运动的代表作家于1804年创作了五幕十五场的爱国主义戏剧《威廉·退尔》。剧中有名有姓的人物有42人,另外还有号手、帝国钦使、监工、修女、骑兵等。由于人物众多、场景多变,因而对剧场规模、设施等都有较高要求。作为魏玛公国时期的魏玛宫廷剧院负责人,席勒在与剧院另一位负责人,德国伟大的诗人、作家——歌德的共同努力下,终于将《威廉·退尔》搬上魏玛宫廷剧院的舞台。

被瑞士民族英雄启发的席勒,又启发了另外一位艺术家。意大利作曲家罗西尼根据席勒的剧作写出了四幕同名歌剧,音乐具有“意大利风格的优美旋律、巧妙的管弦乐法和令人窒息的力度”,而《威廉·退尔》序曲更是音乐会长演不衰的曲目。在这部作品中,罗西尼把序曲的形式扩大为含有四个乐章的交响曲。完整的《威廉·退尔》序曲时长近12分钟。前奏《黎明》表现白雪皑皑的山峰、茂密的森林,一片静谧、安宁。随后电闪雷鸣,《暴风雨》中威廉·退尔与自然搏斗、与统治者搏斗,紧张激烈,惊心动魄。第三乐章《赶牛曲》中,风暴过后的山野满目清新,牛群脚步舒缓,犊牛追逐嬉戏,一幅田园牧歌般的画卷。军号嘹亮,战马奔腾,尾声部分的进行曲热烈激昂,胜利召唤下的士兵英勇顽强,所向披靡。静美与风暴形成强烈反差,自然美与人的战斗豪情相激荡,《威廉·退尔》序曲不愧是罗西尼“一部感人至深的天才杰作”。

爷爷也曾经是一名瑞士士兵,在西西里为荣誉、为胜利浴血奋战。沙场归来后,儿子、儿媳先后离世,使他变得阴郁、怪异,一个人孤独地生活在阿尔卑斯山上。是海蒂的到来,重新燃起了他生命与爱的火焰。爷爷热烈地燃烧着自己,照亮了海蒂幼小的生命。

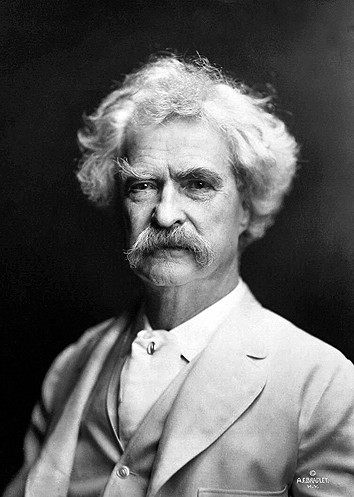

马克·吐温 资料图片

3

阿尔卑斯山与马克·吐温

阿尔卑斯山是欧洲最高、最宽的山脉,自西向东穿越法国、意大利、瑞士、德国等8个国家。瑞士国土面积4.1万平方公里,相当于两个半北京,其中60%被阿尔卑斯山覆盖,因而瑞士与奥地利一道被称为真正意义上的阿尔卑斯山国家。

约翰娜·施皮里对阿尔卑斯山充满炽情,她在小说《海蒂》的开篇便写道:“群山君临着谷地,展现出一幅庄严雄伟的图画。”接下来,跟随海蒂的步伐,读者可以尽情领略阿尔卑斯山四季不同的风光景色。六月,天空湛蓝湛蓝的,当间悬挂着太阳,照耀着绿色的山岭。娇嫩的报春花、蓝色的龙胆、金黄的山芍药,在阳光下微笑、起伏。秋风呼啸,树梢上响起深沉而神秘的声音,美极了。冬天的阿尔卑斯山更像是一座光芒四射的水晶山,从山顶到山脚都闪闪发光。在银光闪闪的世界,杉树老林静极了。阳春三月,山谷里到处盛开着雪莲花,杉树抖掉残雪,枝条欢快地迎风飘荡。风景无限的阿尔卑斯山令读者心驰神往。

同样被阿尔卑斯山吸引的还有马克·吐温。面对美景,他写道:“棱镜虹霓般的丽彩,璀璨缤纷,正戏舞于白云之旁,而白云也玲珑缥缈,仿佛游丝蛛网一般。那里软红稚绿,灼灼青青,煞是妩媚;没有一种色泽过于凝重,一切都作浅淡,而萦绕交织,迷人心意。……这一天彩幻,仅作片晌驻留,旋即消逸,变幻交融,一时几于无见;俄而又五色繁会,轻柔氤氲的晴光,瞬息万变,聚散无定,纷至沓来,熠耀于缥缈云端,把冉冉白云幻作霓裳羽衣,精工绝伦,足堪向飞仙捧供。”

与约翰娜·施皮里一样,马克·吐温也是一位童心未泯的作家,他著名的儿童小说《汤姆·索亚历险记》同样使读者爱不释手。其中汤姆的姨妈配眼镜是为了“派头”:“她看东西的时候,哪怕戴上两块火炉盖,也一样看得清楚。”语言诙谐幽默,令人捧腹,而面对阿尔卑斯山,马克·吐温充满敬畏与景仰,不惜以华丽的辞藻赞颂阿尔卑斯山的神奇壮美。

如诗如画的美景滋润着海蒂,她像快乐、自由的小鸟,幸福地成长,而她的好朋友克拉拉也在她的影响下,来到阿尔卑斯山并且爱上阿尔卑斯山。品味天然的食物、呼吸清新的空气、领略明媚的阳光、乐享纯真的友谊,克拉拉终于能够站立、行走,她变成了一位健康的少女,给父亲和奶奶带来巨大的慰藉。在这美好时刻,读者也被感染,对未来充满希冀,而约翰娜·施皮里寄情于阿尔卑斯山,以文学作品教化人、鼓舞人的创作意图得以实现。

罗西尼 资料图片

4

美因河畔的法兰克福

小说《海蒂的学习和漫游岁月》第六章到第十二章,讲述海蒂来到法兰克福与克拉拉一起生活学习的经历。书中法兰克福宽阔的街道是石头铺就的,教堂有金色的圆顶和高塔。从塔顶可以看到下面“茫茫的一片屋顶的海洋,以及高塔和烟囱”,法兰克福的繁华与富庶一望而知。

法兰克福全称“美因河畔的法兰克福”,人们日常说的法兰克福特指这座城市。公元前一世纪,凯尔特人、日耳曼人定居于此。“法兰克福”一词出现于公元500年前后,其本意为“法兰克人的涉水通道”。10—11世纪,由逃亡农奴重新组成了中世纪西欧的工商业中心城市,这些城市兴起晚,但发展迅速,命名凸显周边的地理特色,如德国“美因河畔的法兰克福”,法国“塞纳河畔的巴黎”等。到了15世纪,专业化促进了劳动生产率的提高,手工业已有精细的分工。法兰克福拥有190多种不同行业,成为当时欧洲著名的中介贸易城市,更设有专门卫兵,护送外国商队,贸易规模、安保服务已达到相当水准。今天的法兰克福是重要的国际商业金融中心,是欧洲中央银行总部的所在地。

“奥得河畔的法兰克福”位于德国东部的勃兰登堡州,奥得河的西岸,特许成立于1253年。河的东岸是斯武比采,1945年二战结束前的波茨坦会议把其划归波兰,所以现在奥德河畔的法兰克福是德国的一座边境城市。奥德河发源于捷克,全长854公里,流经中东欧,最终汇入北大西洋的一处狭长海湾——波罗的海。

席勒画像 资料图片

5

小羊倌彼得与儿童教育

《海蒂》的开始,11岁的羊倌彼得眼见一只羊就要跌入深谷,他冒险扑倒在地,牢牢抓住羊腿……读者的心也悬在半空。终于,小羊粉身碎骨的悲剧在彼得和海蒂的共同努力下得以避免。

约翰娜·施皮里不愧为出色的儿童作家,小说描写生动,人物刻画鲜明,尤其是她精准捕捉到的儿童内心活动,使作品极富教育意义。当克拉拉来到阿尔卑斯山,牧羊的彼得不仅失去了海蒂的陪伴,还失去了海蒂吃不完的面包、奶酪。出于愤怒,他把克拉拉的轮椅推下山坡。做了错事的彼得被恐惧包围,他躲藏起来,心情沉重,四肢僵硬,行动蹑手蹑脚;他胆怯、苦恼、惊惶、哆嗦,吃完饭肚子里难受、发闷,呻吟着爬上床……一系列的行为描写展现出一个孩子在没有安全感的环境中所遭受的内心痛苦。

心理学家亚伯拉罕·马斯洛(1908—1970)在“需要的层次”理论中,把安全需要置于第二层级,仅次于食物、水、睡眠、空气等基本生理需求。如果基本需求无法满足,爱、尊重、自我实现等高层次需求就失去了根基,人的价值、生命的意义将是无源之水,无本之木。约翰娜·施皮里以儿童教育者的身份告诫读者:只有在孩子感到安全的前提下实施教育,才能保障教育的有效性,否则只能是“对牛弹琴”了。当克拉拉的奶奶真诚地向彼得解释了一切,她的批评教育使人如沐春风。受到感动的彼得真心认识到自己的错误,并决心加以改正,“他如释重负,好像搬走了压在他身上的一座山”,他又是那个勤劳善良、聪明勇敢的小羊倌了。

教育的目的是发展人的个性,小说为读者提供了成功实践的范例,读者为彼得感到幸运,在身心释然的同时,也对女作家约翰娜·施皮里充满敬意。

1887年出版的《海蒂》一书封面 资料图片

6

奶酪与《奥德赛》

小说《海蒂》一开始,海蒂被姨妈送到爷爷家。海蒂在爷爷家的第一顿饭是面包、羊奶和烤成金黄色的奶酪。第二天,海蒂和彼得上山放羊,他们的午餐是爷爷提前准备好的面包和奶酪,还有彼得从山羊身上现挤的羊奶。当法兰克福的克拉拉和奶奶来到阿尔卑斯山海蒂爷爷家,爷爷热情地用丰盛的午餐欢迎远道而来的客人,克拉拉的一句“太好吃了”是对爷爷的最高赞誉。

作家唐·马奎斯在《阿奇和梅海塔布尔》中曾写道:

如果瑞士奶酪

可以思考

它会想

瑞士奶酪

是世界上

最重要的东西

《海蒂》印证了奶酪是瑞士人每天必不可少的生活必需品。小说中,海蒂爷爷养了两只山羊——白色的“小天鹅”和褐色的“小熊”,它们是羊群里最漂亮、最干净的羊,因为爷爷常给它们洗刷,又给它们最好的羊圈,还喂盐给它们吃,这些都能促进羊的产奶量。产量大,喝不完,爷爷就把鲜奶存放在地窖里。秋天,爷爷就会使出绝招,光着两只胳膊搅拌大水壶里的羊奶,做出漂亮的圆圆的羊奶酪。之后,爷爷背着盛奶酪的筐去山谷的村子卖奶酪,再买些面包和肉回来,羊奶的生产、制作与交换过程简单但充满辛劳与智慧。

奶酪作为重要食品,陪伴人类至少有两千多年的历史。《荷马史诗·奥德赛》第九卷中,奥德修斯回忆巨人波吕斐摩斯在洞穴深处储藏、制作奶酪时写道:

洞里贮存着筐筐奶酪,绵羊和山羊的

厩地紧挨着排列,全都按大小归栏:

早生、后生和新生的一圈圈分开饲养,

互不相混。洞里各种桶罐也齐整,

件件容器盈盈装满新鲜的奶液。

……

他立即把一半刚刚挤得的雪白奶汁

倒进精编的筐里留待凝结作奶酪,

把另一半留在罐里,口渴欲饮时,

可以随时取用,也备作当日的晚餐。

喝鲜奶、吃奶酪,从今天营养学的角度看,波吕斐摩斯这个巨怪在获取蛋白质、脂肪、维生素和矿物质方面真是个高手。

因为鲜奶的脂肪含量、制作手法、发酵时间等不同,奶酪形状各异,口味五花八门:有皮儿有馅儿的鲜布拉塔奶酪,带蓝纹或带绿纹的干奶酪,农夫奶酪、猎人奶酪,酸奶酪、甜奶酪、咸奶酪、辣奶酪,咖喱奶酪、草莓奶酪,双层奶酪、单层奶酪,奶酪棒、奶酪片……奶酪制作简直就是世界各地人们经验与智慧的大秀场,奶酪也成了可以满足不同味蕾的饕餮美食。奶酪还是海蒂心中最美味的食物,是克拉拉得以站立行走的营养源泉,也是瑞士女作家约翰娜·施皮里带给读者的精神享受。

小说《海蒂》虽然是一部儿童题材的小说,但主人公积极向上的生活态度给读者以鼓舞和启迪,助人为乐、笑对生活、诚实勇敢、热爱大自然等真善美的价值观,在阅读过程中潜移默化地影响着一代又一代世界各国的读者。

《光明日报》(2025年02月13日 13版)