点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【游艺丹青】

作者:刘希言(中央美术学院美术馆策划研究部主任)

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”“想见汴京全盛日,春游多少太平人”“蚕月条桑为茧丝,筑场纳稼应天时”……这些人们耳熟能详的诗句,既是中国文学的精粹,也是现实生活的缩影。与诗歌相呼应的是,历代画家从时代背景出发,将这些中国人特有的文化记忆凝于笔端,形成了题材丰富、形式多样的风俗绘画。由中央美术学院美术馆策划的以诗意为线索的馆藏风俗画作品展上,从“颂太平景观”到“捕寻常一瞬”,众多作品勾勒出岁朝欢庆、元宵观灯、初春出游、农事劳作、渔乐烟火等场景,画境与诗意交相辉映,共同展现出中国人热爱生活、崇尚礼仪、乐观豁达、顽强不息的精神风貌。

上元灯彩图(局部) 佚名(明代)

岁朝图 仇英(明代)

风俗画通常表现具有普遍性的人民生活和社会习俗,在唐代的《历代名画记》《贞观公私画史》和宋代的《图画见闻志》《宣和画谱》等著作中,都有言及风俗画的主题和内容。同时,风俗画亦承载着“写太平之象”的宣传功能与“成教化,助人伦”的德育功能。对于节庆、集市等场景的描绘,歌颂着社会的和谐与繁荣;对于应时劳作、阖家欢乐等场景的表现,则是对积极生活的再现与倡导。画家在构建这些场景时,赋予现实生活以浪漫的想象,进而使其形成一种独特的审美气息——风俗画的画面往往是现实的,又是诗意的;风俗画表现的是世俗生活的一瞬,又以跨越时空的艺术力量接续永恒。正如北宋张择端所绘《清明上河图》,于后世被不断重绘和演绎,建构起中国人对于繁华市井的普遍认知,不禁让人想起明代文人李东阳的诗句:“城中万屋翚甍起,百货千商集成蚁。花棚柳市围春风,雾阁云窗粲朝绮。”

传统风俗画中有一系列表现节庆或集市场景的佳作,如宋代李嵩的《岁朝图》和苏汉臣的《五瑞图》皆以庆祝新春为主题,李嵩的《观灯图》和明代佚名画家的《上元灯彩图》皆聚焦元宵佳节。此类画作通常呈现出较为繁密的景象,建筑鳞次栉比,人物摩肩接踵。中央美术学院美术馆藏有一件明代仇英款《岁朝图》,画中童子们簇拥在院落内外嬉闹,燃鞭炮、吹喇叭、耍花枪、荡秋千、贴门神,生动演绎了乾隆“任教稚子闹庭阶”的诗中意境。另一件馆藏《西湖繁会》扇面为佚名画家所作。画面中,亭台楼阁星罗棋布,香客、游人穿梭其间,再现了明代文人张岱笔下“有屋则摊,无屋则厂,厂外又棚,棚外又摊,节节寸寸”的香市盛况。这些风俗画不仅细节众多,还十分注重整体氛围的营造,并包含大量有着吉祥寓意的元素,如李嵩《观灯图》中的象车寓意“太平有象”,仇英款《岁朝图》中的鱼灯象征“年年有余”。此外,不同时代的画家在对同一题材进行表现时,还会融入当时特有的文化元素,这也成为历代画作版本比较研究的重要线索。

尧民击壤图 詹巩(清代)

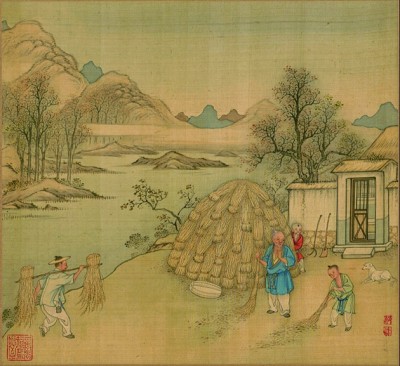

农家故事图 冷枚(清代)

风俗画中的另一大类是对农业劳动场景的描绘,主要包含耕织、渔猎以及农闲宴饮等内容,如宋代楼璹的《耕织图》、明代周臣的《渔乐图》、清代冷枚的《农家故事图》皆属此类。我国是传统农业大国,岁物丰成关乎着国家兴旺和家庭富庶。《诗经》中《豳风·七月》一篇,描写了西周初年豳地百姓劳动生产的不同阶段和各种况味。“豳风”的意象也被画家纳入风俗画中,如宋代马和之、清代王概都绘有《豳风图》。画家既将诗文内容进行可视化呈现,又将诗中所寄托的对理想社会的追求融入图像。那些因循天时、纳稼生产的农人身影,是勤劳智慧的先民们的缩影,也是国家兴旺的基石。

无论是节庆风俗画还是农事风俗画,其表现主体往往是开阔场景及人物群像,并多寄托着国泰民安的美好愿景。明代中期以降,随着社会的发展,另一类场景及内容更为聚焦的风俗画开始流行,其礼教功能相对减弱,与世俗生活更为贴近,如中央美术学院美术馆藏清代詹巩的《尧民击壤图》和胡葭的《市井人物图》等。在这些作品中,人物成为被表现的主体,占据了画面的中心,或是“闻说丰年景致,老农击壤呜呜”,或是“修琴卖药般般会,捉鬼拿妖件件能”。这类画作中常有一些场景安排和人物动作略显夸张,富有戏剧色彩,而这些“小花絮”正是现实社会景观的诗意化演绎,为平凡的世俗生活增添了别样生趣。

西湖繁会 佚名(清代)

汪曾祺曾将风俗比作一个民族集体创作的抒情诗。风俗画既忠实地反映了中华民族的传统风俗习惯,也用一种带有诗意的艺术语言凝练了贯穿于这些风俗中的民族精神和民族情感。从这个角度来看,风俗画是叙事诗,以图造境,也是抒情诗,以画传情。

《光明日报》(2025年02月16日 09版)