点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:黄培昭

漫步开罗,阳光透过树枝缝隙投下斑驳的影子,仿佛是时光洒落的碎金。微风掠过,卷起书页轻响,如同温柔的呢喃,又似遥远历史的低语。一家家书店,或藏身于旧街深巷,或坐落在古老的墙角,空气中飘浮着纸墨香,与尘封的故事一同漫溢。开罗,这座古老又现代的城市,不止是金字塔下的文明遗产,更是一本翻不尽的厚重之书。书香在这里不是修辞,而是日常生活本身,是一种从古至今、绵延不息的城市气息。

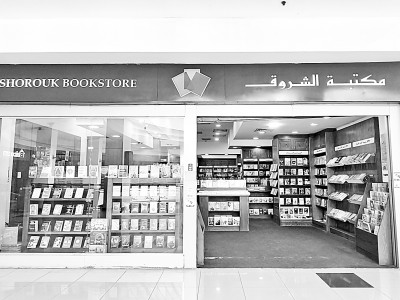

开罗的东方书店。黄培昭摄/光明图片

开罗的文化肌理

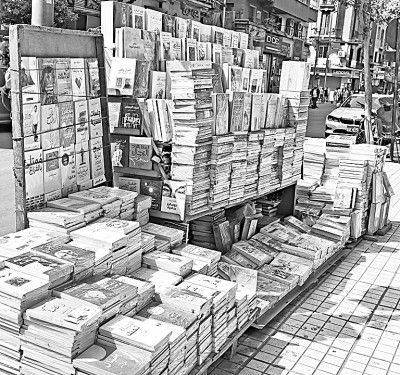

在开罗,书店不仅是销售书籍的地方,更是跳动的城市文化脉搏。开罗著名的阿塔巴广场附近,有一座以小区名字命名的阿兹巴基亚花园,旁边是阿兹巴基亚墙旧书市。书市始建于1907年,至今已有将近120年的历史,业界称它是整个中东地区历史最悠久的旧书市场,也是埃及最大的旧书市场。这里汇集了大大小小有名有姓的近140家常驻书店,使人恍若置身书籍的海洋。

书市名字的来历有两种说法。一说它源于19世纪中后期,当地书商最初把图书沿阿兹巴基亚花园的围墙展示售卖,后来,逐渐形成热闹的图书市场,“阿兹巴基亚墙”书市因此得名;另一种说法则富于诗意——书市内的每家书店都如同一座堆砌文字的高塔,各种书籍从地面码放至屋顶,蔚为壮观,仿佛一堵承载思想与智慧的书墙,令人仰望和惊叹,遂称之为“阿兹巴基亚墙”书市。

黄昏时分,夕阳的余晖洒落在阿兹巴基亚墙书市,泛起温暖的微光,仿佛旧时学者的低语在风中回响。漫步其间,像是穿梭在知识的迷宫,每一本书都是一扇通往不同世界的大门,而这堵堵书墙,便是开启无尽智慧的钥匙。

如果说阿兹巴基亚墙书市是规模庞大的二手书荟萃地,那么新书旧书兼卖的马德布利书店便是书店中的传奇。自1951年创立以来,这家书店一直是埃及文学爱好者的心灵驿站,甚至成为开罗的地标。创始人哈吉·马德布利最初只是个不识字的报纸贩卖员,凭借对图书的热爱,他逐步扩展自己的藏书,从阿拉伯文学经典到世界文学名著,从哲学到历史,从政治到经济,最终建成了开罗这一家喻户晓的文化地标。埃及著名小说家、诺贝尔文学奖获得者纳吉布·马哈福兹年轻时便经常来马德布利书店,通过阅读寻找灵感。

2008年哈吉·马德布利去世后,他的两个儿子穆罕默德·马德布利和艾哈迈德·马德布利共同掌管着这家至今有着近75年历史的书店。马德布利书店有多个连锁店,总部是最有名的一家,位于开罗市中心的塔拉特·哈布广场。这个以埃及近代史上第一位金融家和银行家的名字命名的广场是开罗的重要地标之一,与附近的解放广场齐名,更是开罗文化和艺术的胜地。埃及《金字塔报》报道说,当初,马哈福兹逛完这里的马德布利书店后,还会来到广场一隅的丽诗咖啡馆坐坐,慢慢喝上一杯,并与咖啡馆的顾客侃大山,以了解社会风貌和民生百态,从中汲取创作灵感。

笔者也不时光顾马德布利书店,每次来,无论买不买书,总会享受到喝阿拉伯红茶的待遇。书店进了新书,店员也会发短信通知。如今,虽然马德布利书店在塔拉特·哈布广场的主店已经显得很破旧,店门下面的地砖都脱落甚至破碎了,让人很难想象它当年的辉煌,但这里的书依然是如汗牛充栋,并会源源不断地上新,连地下室都到处是书,摞得满满的,简直到了让人无法下脚的程度。

东方书店是埃及老牌文化机构,也是开罗现代书店文化的重要代表之一。它原名“东方之家”,1948年由著名媒体人和出版人穆罕默德·穆阿利姆创立,一直致力于文学和知识的传播。在经历了20世纪60年代的国有化运动后,穆阿利姆重整旗鼓,创建了东方出版社和东方书店。如今,这家书店的业务已不再局限在开罗,而是拓展到黎巴嫩的贝鲁特和阿联酋的阿布扎比等地,它还拥有自己的印刷和发行网络,出版了包括纳吉布·马哈福兹全集在内的大批阿拉伯文学精品,逐渐发展为阿拉伯世界出版发行业的中流砥柱。

东方书店以丰富的书籍种类、现代化的阅读空间、富有特色的内部装潢而闻名。这里能满足不同读者的阅读需求,无论是阿拉伯政治、历史、文学、学术著作,还是世界文学名著,抑或儿童书籍。店内环境优雅,配有舒适的阅读区,使人们能够沉浸于美妙的文字世界。埃及媒体报道说,马哈福兹晚年曾在此流连,与店主探讨文学艺术和人生,感叹书籍对社会的深远影响。

后起之秀迪万书店则是开罗书店中将古典与现代风格合而为一的代表。“开罗书店林立,而迪万书店则以其独特的文化气息,在现代与传统之间架起了一座桥梁”,埃及《共和国报》这样写道。书店的名字并非随意而取——“迪万”一词,在阿语中原意为“账本”或“记录簿”,在更古老的语境中则代表诗集、文集,乃至文人治政的官署。它承载着书写、记忆与文化传承的多重意蕴。

因此,埃及媒体认为,选择“迪万”作为书店之名,显然不只是对诗文的致敬,更像是一种温柔的复古情怀——试图唤醒人们对历史上黄金岁月的回忆,回到一个书香氤氲、文人辈出的时代。在快节奏的现代都市中,这个名字宛如从旧日文书中翻出的墨痕,静静散发着古典的芬芳。

事实上,自2002年成立以来,这家书店便以精致的选书品位和文化沙龙活动吸引了无数文学爱好者。书架上不仅陈列着琳琅满目的阿拉伯文学经典,还有大量涉及社会、政治、经济、艺术、时尚生活等方面的图书,此外,这里还销售不少英文、法文的原版书籍。鲜明的经营特色使迪万书店成为埃及年青一代了解世界文学的重要窗口,也是在开罗的外国人常去的书店。此外,迪万书店还设有咖啡休闲区,读者可以一边品味咖啡,一边翻阅心仪的书籍,在现代都市的快节奏中享受一份难得的宁静。

东方书店内景。黄培昭摄/光明图片

书城的精神脉搏

开罗的书店不仅承载着厚重的文化历史,也见证了时代的变迁。除了前述的知名书店外,还有一些富有特色的出版社、图书馆,甚至还有外国人开办的历史悠久的书店等,也为这座城市增添了独特的文化韵味。

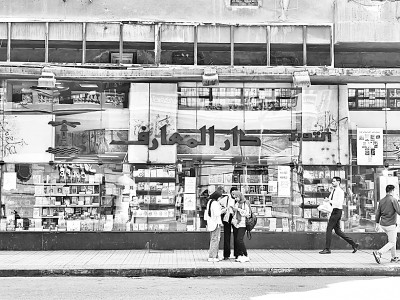

坐落在市中心的知识出版社是埃及最古老的出版机构之一,它创建于1890年,1910年在拉姆西斯广场设立书店,其后又成立数家连锁书店,成为一代代学者心中的精神坐标。这里不仅出版过无数阿拉伯文学经典名著,还翻译了大量西方哲学、历史和文学书籍。

《今日埃及》杂志介绍,知识出版社是“开罗文化地图上一块极具代表性的拼图,而且是埃及第一家大型文化出版机构,堪称一座阿拉伯思想与文化传播的灯塔,它的影响力在埃及乃至整个阿拉伯世界都举足轻重”。

文章说,这里是许多埃及经典作家如塔哈·侯赛因和纳吉布·马哈福兹作品的早期传播机构之一。在纸张还珍贵的年代,它便以普及知识为己任,致力于将深刻的思想以简明的文字呈现给广大读者。今天,数字阅读浪潮席卷全球,这家出版社依然重视纸质书籍的出版,并积极探索新媒体出版路径。在开罗众多藏书宝地中,知识出版社不仅是一家出版机构,更是一段活的历史,是几代埃及知识分子心中的“文化据点”。

知识出版社在开罗市中心拥有自己的旗舰书店。不同于时尚连锁书店的花哨和现代感,这家书店更像是一处安静的思想港湾。高高的书架排列着从儿童启蒙读物到哲学经典的各类作品,许多老顾客还会定期来这里选购其旗下出版的《十月》等文化期刊,或者寻找旧版阿拉伯小说的影印本。

位于开罗泽娜白区穆罕默德·阿兹·阿拉伯街16号的新月出版社,创立于1892年,比知识出版社晚两年,在知识分子群体中也具有较大影响力。作为中东地区历史最悠久、最具权威性的文化出版机构之一,新月出版社不仅见证了近现代埃及和整个阿拉伯地区的文化变迁,还在塑造阿拉伯现代思想、文学与新闻事业方面发挥了重要作用。新月出版社以其多样的出版物、开放的文化立场,成为近代阿拉伯启蒙运动和文化复兴时期的重要推动力量。

新月出版社最著名的出版物之一,是其主办的阿拉伯语综合性文化、文学月刊《新月》。这本杂志自创刊以来便以高水准的文学、思想、历史和艺术内容受到广泛欢迎。它是阿拉伯世界最早的文学杂志之一,创刊伊始就以传播现代科学、人文知识和发表文学作品为己任,是许多阿拉伯作家、思想家、哲学家早期发表作品的重要平台。

《新月》杂志的特色在于它兼收并蓄的文化气质——既关注古典阿拉伯文化的传承,又介绍西方现代思想,是东西文化交流的桥梁。在其黄金时期,《新月》杂志刊登过诸如塔哈·侯赛因、阿巴斯·马哈茂德·阿卡德、纳吉布·马哈福兹等阿拉伯文学巨匠的作品,对阿拉伯现代文学的发展具有深远影响。

今天,尽管纸媒面临诸多挑战,《新月》杂志仍然在埃及乃至整个阿拉伯世界保有较大的发行量和影响力,成功延续其一百多年来的文化使命。它不仅是一份杂志,更是一部承载阿拉伯现代知识史和文学、思想脉络的重要文献。

开罗街道上的书摊。黄培昭摄/光明图片

在著名的爱资哈尔大学附近,爱资哈尔遗产图书馆静静矗立。自1930年建立起,这家遗产图书馆便为莘莘学子提供各类学术书籍,这里收藏了大量伊斯兰教典籍、不同时代学者对《古兰经》的注解阐释、神学研究文献以及阿拉伯历史档案等图书。最受学者欢迎的书籍如《伊斯兰法的嬗变》,详细探讨了伊斯兰教法的演化历程和发展线条。

此外,有两家外国人开设的书店在埃及也很有名气。其中一家是安格鲁-埃及书店,虽然有些小众,历史却很悠久,一直是学者们的“心头好”。书架上摆满了各类研究书籍,从古埃及象形文字的解读到现代社会学的深入探讨,无所不包。这里不仅销售书籍,也是颇有影响力的文化沙龙,许多学者、记者、作家都会在这里交流思想、相互切磋,言语和观点的交锋间碰撞出新的灵感火花。

安格鲁-埃及书店成立于1928年,位于开罗市中心的穆罕默德·法里德大街165号。其创始人索比·格里斯是英国人。书店最初专注于从英国和其他欧洲国家进口外文书籍,迅速成为该地区首家外文书店。随着时间的推移,安格鲁-埃及书店逐渐发展为埃及和阿拉伯世界重要的文化中心,吸引了众多文化和政治人物,有着“诗歌王子”之称的埃及诗人艾哈迈德·绍基、文化复兴人物塔哈·侯赛因以及纳吉布·马哈福兹等都是这里的常客。

目前,书店由创始人的孙子法迪·埃米尔·格里斯和卡里姆·格里斯共同经营。他们致力于在保留书店传统氛围的同时引入现代技术,如电子书和在线阅读服务,以适应数字时代的需求。

另一家外国人创立的书店是“莱纳特和兰德洛克”书店。据许多阿语和英语资料介绍,莱纳特是瑞士摄影师,兰德洛克是德国商人。他们20世纪初在中东地区拍摄风景和肖像,1924年在开罗开设了一家简易摄影工作室,专注于捕捉埃及的风土人情和社会民生。1936年,他们的书店正式成立,至今仍收藏、销售大量关于埃及历史、艺术与摄影的书籍。这里不仅有开罗的旧照片,还有20世纪初的明信片、名人旅行日记。翻开一本本尘封已久的书籍,就像穿越到了埃及的不同时代。这里正在热销的一本书是《尼罗河之旅:从古埃及到现代的变迁》,吸引了无数历史爱好者。

这家书店隐藏在开罗闹市区一幢西式建筑的二层,外面没有标识。书店经理赛义德说,网上的信息有误,莱纳特并不是瑞士人,而是出生在今天的捷克境内,因此可以说是捷克人。其他情况和可查到的资料差不多:他们的足迹遍布中东多国,早在1904年,他们就在突尼斯创立了摄影工作室,专门拍摄北非地区的风景、肖像和建筑,作品以浪漫的东方主义风格著称。第一次世界大战期间,他们的工作室被关闭,战后他们将业务迁至开罗,并于1924年在谢里夫街开设了新店,此后建立了一个书店。在此期间,他们的业务扩展到销售明信片、大尺寸照片、贺卡和艺术印刷品。

位于开罗市中心的知识书店。黄培昭摄/光明图片

书店的执着坚守

在当今碎片化信息铺天盖地的时代,纸质书籍似乎日渐式微。然而,在开罗这座古老的城市,书香依然浓郁,书店仍是人们的精神家园。在这里,许多书店顽强坚守着对知识与文化的热爱,并通过不懈努力为书籍与思想提供栖息之所。它们不仅仅是书店,更是文化的守望者。

其中,迪万书店无疑是最具代表性的例子。作为一家经历过艰苦创业走到今天的书店,它的故事折射出坚守的力量。最初,这家书店并不被看好。2002年,开罗文化市场相对沉寂,书籍的地位远不如其他消费品,许多人认为开书店是一项注定亏损的事业。何况,创办迪万书店的是三位女性——纳迪亚·瓦塞夫、蕊德·瓦塞夫和尼哈尔·沙基,她们所面临的困难是常人难以想象的。

然而,她们从未放弃。在她们的设想中,迪万不单单是一个卖书的场所,更是一个多语种的文化交流空间。她们推出了阿拉伯文学经典,同时引进了世界各地的书籍,尤其是英文书籍。尽管面临着图书价格昂贵、识字率较低等现实困难,如今数字化浪潮更是让实体书店面临严峻挑战,迪万甚至几度面临关门的窘境,但三位女性的信念始终未曾动摇,“这就是生活的意义,我们一直坚持着”,蕊德说。迪万书店目前在开罗扎马利克岛和麦阿迪有两家分店,它的成功故事,是对“执着与坚守”的生动诠释。

埃及《金字塔报》撰文指出,一本好书,能让人穿越时空,抵达未曾触及的世界;能让人心灵沉静和安逸,感悟人类智慧的深邃。开罗这座古都,以书籍为脉络,以知识为经纬,将历史与现代交织,诉说着一个民族对知识的敬畏、爱戴和向往。

在步履匆匆的时代,我们是否应该放缓脚步,卸下片刻的纷扰,捧起一本书,让心灵浸润于字里行间?千年书香萦绕的开罗在低语:阅读,是通往智慧的路,是滋养灵魂的光。浮躁中,书籍是宁神静心的凉风;迷茫时,文字是照人前行的灯盏。徜徉书店,轻启书页,或许,人们会在字句间邂逅答案和精彩。

《光明日报》(2025年04月24日 13版)