点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【边写边画】

作者:赵丽宏

明人张岱有妙语:“人无癖不可与交,以其无深情也。”一个人活着,除了自己谋生的职业,如果没有一点爱好,没有一点闲情逸致,那一定是无趣至极。

读书、听音乐、书画,是我一生的爱好。这三种爱好中,也许用在写字绘画上的时间最少,但留在记忆中的趣事却不少。

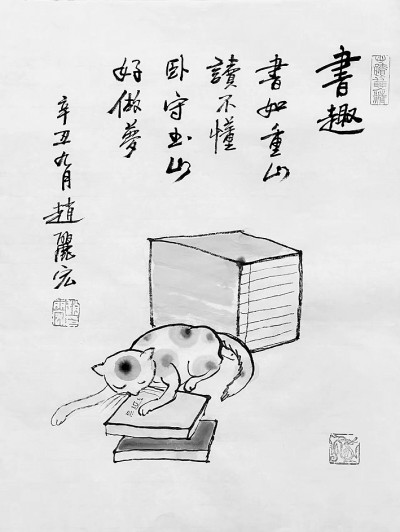

赵丽宏绘

小时候,我喜欢画画。五岁时搬入新居,我曾用蜡笔在一堵白墙上涂鸦,把我所有见识过的想象到的都画到了墙上,用完了整整一盒蜡笔。我画水里的鱼,画河上的船,画地上的花草,画天上的云彩,画各种各样的动物,画在花园里玩耍的孩子……母亲下班回家,看到我的涂鸦非常恼怒,说我弄脏了她新粉刷的白墙。母亲的责怪使我沮丧,父亲却欣赏我的画,他的态度影响了母亲。第二天下班回家时,母亲带给我一盒新买的蜡笔,还有一叠画纸,说:“以后不要在墙上乱画,画在纸上。”我在小说《童年河》中写过这段往事。很多读者问我:“小说中这个爱画画的雪弟,是不是你自己?”小说人物当然是虚构的,可是关于画画的情节,确实是我记忆中的真事。

上小学时,我曾将晒图纸的边角料装订成册,把读过的小说画成连环画,也曾把小说中印象深刻的场景画在蜡光纸上,再用刀片和剪刀刻剪下来,成为彩色剪纸。小学和初中,我一直被同学选为少先队大队委员,因为擅长绘画,总是被安排做大队墙报委员,负责出黑板报。读中学时,偷偷写诗,写在自己用白报纸装订的本子上,每首诗歌边上,都用钢笔画上插图。写诗很费心思,然而画画是不用动脑筋的。有一次我的秘密被姐姐发现了,姐姐看了我的本子,说我画的比写的好。

赵丽宏绘

“文革”期间离开上海,到崇明岛插队落户,我写字绘画的才能派上了用场。我被分配的任务是在农家灶壁上写标语,然而我发现农民对此并不欢迎,他们还是喜欢在灶壁上画画。于是,我用墨汁和广告颜料为农民绘画。新粉刷的灶壁,墨彩会在上面化开,犹如在宣纸上作画。我画漓江山水,画青松红日,画蔬果瓶花,画完之后,再模仿画家题款,用毛笔在画上题诗,最后用红笔画一个篆刻印章。很多年之后,农民还保存着我画在灶壁上的画。画家程十发先生曾在一部电视纪录片中看到我画在农民灶壁上的画,居然称赞我画得好。在下乡的岁月中,只要有机会,我便写字画画。乡村的文艺宣传队演出,我为他们画布景。生产队出专栏,我为他们画报头和插图。

二十岁出头时,有机会参加教师培训,被分配到县教育局的教材组编小学乡土教材,实在不喜欢编写那些干巴巴、没有文采的口号式课文,便毛遂自荐,为教材画插图。虽只是简单的白描,但描绘的对象千变万化,可以随心所欲发挥想象。这份工作做了不到一年,是灰暗的岁月中一段愉快的记忆。

恢复高考后,我上大学,当编辑,从事专业写作,绘画的机会越来越少,但还是常常手痒。打草稿时,遇到文思生涩,便随手在文字边上涂鸦,画和文字有关或无关的插图,画着画着,思路便顺畅起来。我现在还保存着几本有插图的散文手稿本。这些年来,我从未放弃写字绘画的爱好。朋友中,有不少书画名家,聚会时切磋艺术,是生活中的乐事。写作的题材,也常常涉及美术。三十多年前访问俄罗斯,回来还写了一本欣赏艾尔米塔什博物馆油画的书。几十年下来,居然写了好几本谈画论艺的闲书。

后来,开始在电脑上写文章,但是所有的诗歌,我仍然用笔写在纸上,并保持着在文字边涂鸦的习惯。我的诗歌手稿,被有些人视为绘画。偶尔,也画一些写意的水墨,在画上题写自己喜欢的诗句。现在,我仍会花点时间写字绘画,不为圆儿时的画家梦,只是借笔墨舒展筋骨,抒胸臆,驱烦躁。没有成为书画家,我并不遗憾。从事写作五十多年,其实是在用文字绘画,绘我眼中所见,也画我心中所思、梦中所想。而业余时间画画,是余兴,是娱乐,也是对用文字描述精神世界的一种形象补充。

赵丽宏在写字板上为母亲作画。

想不到,在母亲年过百岁后,绘画竟成了我和母亲交流的一种方式。

那时,母亲的目光依然清澈明亮,脸上依然常含着微笑。她心里什么都明白,但就是不开口。于是,我花更多的时间去探望母亲,坐在母亲的床头,对她说话。母亲看着我,微笑着点头或者摇头。我怕母亲听不懂我的话,便拿出一个本子,把我想说的话写在纸上。这时,出现了奇迹,看着白纸上的黑字,母亲竟然清晰地读出了声。我以为,母亲的失语从此结束。我买了一块白色的写字板,在上面写字让母亲念。但事与愿违,母亲又不作声了。我突然有了一个想法:“我在上面给你画画,好吗?”母亲看着我,微笑着点头,含笑的眼神中有期待。

除了水笔,写字板还配备四颗红色的圆形磁石。水笔有四种颜色:黑色、红色、蓝色、绿色。这四色水笔和四颗红色磁石,就是我作画的全部工具。

第一次在写字板上作画,画了两条水泡眼金鱼。四颗红色磁石,正好用来做金鱼的水泡眼。母亲看到画板上出现了绿色的水草、蓝色的水波,衬托着两条红色的金鱼,她的眼神中露出惊喜。她微笑着伸出手,小心地抚摸着写字板的边缘,对着那两条金鱼看了很久。几天后我去看母亲,有了新的构思。我画了牡丹花,红色的花,绿色的枝叶,四颗磁石变成四只红色瓢虫,停在绿叶上。我用黑笔在瓢虫身上画出小圆点,变成了四只七星瓢虫,很逼真。母亲看着我的画,满脸是笑。

为母亲画画,对我而言,是和母亲谈心,也是对往事的回忆。母亲生日临近时,我想在画上表现祝寿的场面。突然想起了漫画中的三毛。小时候,母亲给我买过一本张乐平画的《三毛流浪记》,三毛的形象,是母亲喜欢的。我用黑笔画了一个笑呵呵的三毛,三毛的手里挥舞着一串红灯笼。四个灯笼,就是那四颗红磁石。灯笼上,写着“寿比南山”。母亲看着画板上的画,咧嘴一笑,突然轻轻地吐出两个字:“三毛。”

百岁后的母亲,没有什么食欲。我突发奇想,可以在写字板上画些好看的食物,逗母亲开心。我问母亲:“你想吃什么,我为你画。”母亲看着我,摇摇头,又点点头。我知道,她没什么想吃的,但想看我为她画点什么。我在写字板上画过西瓜,画过苹果,画过蔬菜,画过寿桃。而那四颗红磁石,变成了冰糖葫芦,变成了红荔枝、红樱桃、红山楂……

我总是在午后来到母亲身边。母亲安静地坐在床上,闭目养神。听见我进来,她就睁开眼睛,看着我笑,然后看看一旁的画板,再笑着看我,仿佛在问:“今天,你还会画什么?”在写字板上作画,考验我的耐心,也检视我的想象力。我总是一边对母亲说话,一边构思,一边画。

新年临近,我在写字板上为母亲画了一棵万年青,四颗磁石变成了绿色枝叶间的一串红浆果,种在一只青花方形瓷盆里。旁边用黑笔写三个隶体字“万年青”,再用红笔画一方印章“长寿”。母亲微笑着注视画板,突然清晰地吐出三个字:“万年青。”这三个字,她说得那么清晰。这也是我听到母亲说的最后一句话。

母亲的生命如一支红烛,燃烧了一百多年,终于到了临近熄灭的时刻。去年元旦那天上午,我去看望母亲,她已失去知觉。我在母亲身边坐下,从床边柜上取来写字板,擦去了上面的画。母亲安详地躺着,她不再像往常一样,兴致勃勃地看着我作画。此时此刻,我画什么呢?也许,这是我为母亲画的最后一幅画了。我画了两支红蜡烛,不是残烛,而是挺立在烛台上的两支燃烧的红烛,两朵红色的火焰像两颗燃烧的心。四颗红磁石,化成了两张天使的脸。天使微笑着,被光芒笼罩,那光芒如飞舞飘拂的裙裾,映衬着开在红烛边上的两朵红色圣诞花。

我把写字板捧到母亲面前,大声对她说:“母亲,你看看,我为你画了什么!”母亲微微睁开眼睛,用最后的余光看着这幅画,而后闭上了双眼。两个小天使,正笑着迎接母亲进入天堂……

今年春天,法国的丝绸之路出版社翻译出版了我的诗文绘画集《心之旅,诗意的回响》,其中有一章,写的是我为百岁母亲作画的经历,我画在写字板上的那些画成了书的插图。法国女作家、诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺读了这本书后给我来信,信中写道:“你的《为母亲作画》以一种无法言喻的方式,深深打动了我。在生命的黄昏时分,你的文章中没有丝毫悲伤,爱与美洋溢其中,透过那些简洁如护身符般的图画,升腾出对生命的礼赞。”

我与绘画的缘分,大概还没有结束。最近,我常常和三岁的孙女一起用彩笔涂鸦,已经有了几本图画手稿。小孙女鲜艳大胆的涂抹和我随意穿插其中的线条交织在一起,这是祖孙间的亲密交流,是朝霞和夕晖的奇妙交融。和可爱的小孙女一起画画,让我有了返老还童的感觉。

《光明日报》(2025年07月04日 15版)