点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【千字说文之“闰余”】

作者:刘祖国(山东大学文学院教授)

《千字文》“闰余成岁”一句,语出《尚书·尧典》:“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。”字面意思就是积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里。据传黄帝时已有历法,《史记·历书》:“盖黄帝考定星历,建立五行,起消息,正闰余。”

古代中国以农为本,天文学知识至关重要,精确的历法和天象观察对于指导农业生产必不可少,诚如清代大学者顾炎武《日知录》所说:“三代以上,人人皆知天文。‘七月流火’,农夫之辞也;‘三星在天’,妇人之语也;‘月离于毕’,戍卒之作也;‘龙尾伏辰’,儿童之谣也。后世文人学士,有问之而茫然不知者矣。”中国现代天文学先驱朱文鑫认为:“天文是科学之祖,文化之母,世界文化之起源莫不与天文相表里,世界科学之发达,莫不籍天文以推进。”

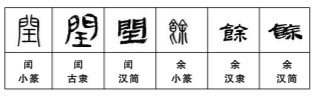

“闰”的本义是余数,指历法纪年和地球环绕太阳一周运行时间的差数,多余的就叫“闰”。《说文解字·王部》:“闰,余分之月,五岁再闰。告朔之礼,天子居宗庙,闰月居门中。从王在门中。《周礼》曰:‘闰月,王居门中,终月也。’”《说文解字》这段话的大意是说,闰月是由一年十二月划分之后余下的时日组成的月份,五年置闰两次。每月初一行告朔之礼时,天子居于宗庙之中,而轮闰月天子则居正室门中。据《周礼·春官·大史》记载,周天子每年冬季隆重地把来年的历书分赐诸侯,诸侯王受历书后收藏于宗庙,每月朔日(初一)行告庙听政之礼,杀一只活羊告祭后颁行本月政令,这就是《说文解字》所说的“告朔之礼”。古代帝王在每月农历初一祭神,行“告朔之礼”,如果是平常月份,就在宗庙进行;如果是闰月,古人认为闰月多灾,就在门中行礼,以示警戒不安。因此,“闰”字属于会意字,许慎将其字形解说为“从王在门中”。

“闰余”之“余”本作“馀”,《说文解字·食部》:“馀,饶也。”本义是丰足、宽裕,引申有剩余、多出来之义,《广雅·释诂四》:“馀,盈也。”古代汉字中从“食”之字,如饱、饶、饫、馀皆含有“多”意,体现了古人将饮食丰足与事物丰饶联系在一起的朴素思考。再来看“余”,《说文解字·八部》:“余,语之舒也。”《尔雅·释诂下》:“余,我也。”“余”在古文献中多作为第一人称代词使用。张书岩等编《简化字溯源》指出,“余”和“馀”古已通用,《周礼》、银雀山汉简、敦煌汉简、汉《吴仲山碑》中都有以“余”代“馀”的例子。如《周礼·地官·委人》:“凡其余聚以待颁赐。”《吴仲山碑》:“父有余财。”唐代敦煌变文写本中也有“余”字。元抄本《京本通俗小说》以及后来各代的通俗文学刻本中普遍用“余”代“馀”。这也是今天“馀”简化作“余”的来源。李荣《汉字演变的几个趋势》认为:“文字为了便于书写,要求形体省略,有简化的趋势。文字为了便于理解,要求音义明确,有繁化的趋势。这两种趋势都是古已有之的。”

《穀梁传·文公六年》:“闰月者,附月之余日也,积分而成于月者也。”“闰”是一个历法术语。通俗来讲,不同于阳历的每年365天,中国的阴历纪年法通过观察月亮形状变化周期计时,将一年设定为354或355天,余下的时间约三年累积成一个月加在某年中,称作“闰”,这便是“闰月”,相应的年份称为“闰年”。东汉蔡邕《独断》有言:“闰月者,所以补小月之减日,以正岁数,故三年一闰,五年再闰。”月亮盈亏朔晦,一个周期平均29天多一点,一年加起来354天,与太阳历的365天相差11天,这就是“闰余”。

常玉芝《殷商立法研究》一书认为,殷商时期的历法中月有大小之分,并排有闰月,说明殷商历法是一种阴阳合历。日本学者薮内清《中国的天文历法》研究发现:“从周初的金文中出现了十三月的名称,从而认为周初已施行岁终置闰法,这种看法大致上是可信的。”竺可桢《中国古代在天文学上的伟大贡献》一文指出:“我国在春秋中叶,已知道十九年七闰的方法,要比希腊人梅冬发明这个周期在时间上早一百六七十年。”中国古代通过观测日月运行,发明了兼顾月相与太阳周期的阴阳合历,以太阴记月,以太阳记年,体现了“天人合一”的哲学思想。“闰余”的设立,正是古人协调天文观测与生产生活需求的典型例证。

在中国古典诗词中,“闰余”不再仅是一个历法术语,它被赋予时间的弹性、命运的无常、生命的诗意,更是诗人观照自然、体悟人生的媒介,常被诗人用来表达时间流逝、季节错位。例如,唐刘言史《奉酬》:“闰余春早景沉沉,禊饮风亭恣赏心。”诗中“闰余”指闰月后的剩余时间,因闰月而致的春景早至,暗喻时光流转中的微妙变化,营造出一种静谧而略带惆怅的氛围。宋向子諲《水调歌头·闰余有何好》:“闰余有何好,一年两中秋。补天修月人去,千古想风流。少日南昌幕下,更得洪徐苏李,快意作清游。”在常人看来,闰八月两中秋,此乃一大幸事。然而,对于词人而言,中秋之月只是“暂满还亏”,月圆人不圆,景色愈美,词人则愈发惆怅难解。友人多已故去,自己只能抚今追昔,怅然回忆年少时快意清游的情景。这些诗词中的“闰余”,既是对古代科学智慧的记录,也勾起了跨越千年的情感共鸣。

在中国传统文化中,“闰余成岁”不仅是历法技术,也引申为对自然规律的顺应与调和,通过调整平衡实现和谐共生,它塑造了农业文明的时间秩序,并在现代社会中通过节日、习俗等依然焕发活力。“闰余成岁”的观念深深影响了中国、朝鲜半岛、日本、越南等地的传统历法,成为东亚地区共享的时间框架,有力地强化了汉字文化圈的联系。

《光明日报》(2025年07月04日 16版)