点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:钱有用(中国社会科学院语言研究所副研究员、中国社会科学院语言学重点实验室成员)

在语言学各分支中,有一个分支以古代语音作为研究对象,探究语音的历史演变规律。它就是音韵学。研究古代汉语各个时期的语音系统及其历史演变规律的学科,称为汉语音韵学。在我国,音韵学是一门古老的学问,有着上千年的传统。纵观汉语音韵学的发展历程,可以将20世纪初西方语言学理论、方法的引入作为标志,分为前后两段:前一段为传统音韵学,后一段为现代音韵学。现代音韵学产生以来取得了重大进展,不断基于汉语事实提炼新的理论、方法,走上了构建自主知识体系的道路。

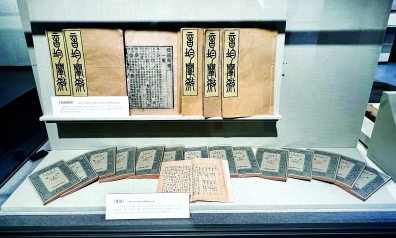

中国文字博物馆展出的古代韵书。光明日报记者 柴如瑾/摄

传统音韵学的发展脉络

汉字是一种表意文字。中国古代学者曾借助“譬况、读若、直音”等注音方法说明字音。东汉末年,受梵文拼读的影响,出现了“反切”注音的方法,用两个汉字合起来为一个汉字注音,“上字取其声,下字取其韵”。反切注音法的诞生标志着汉语音韵学的萌芽。随着反切方法的风行,有人把音切相同的字归类,编成韵书。颜之推《颜氏家训·音辞篇》说:“自兹厥后,音韵锋出。”魏晋南北朝诸家韵书的高峰,是陆法言的《切韵》。《切韵》的编纂为今天了解中古汉语的音系提供了客观、可靠的材料。之后,在《切韵》基础上形成的《唐韵》《广韵》《集韵》都脱离不了《切韵》奠定的音系框架。晚唐宋代开始,有人把韵书中的代表性例字,以声母为纵,以韵母为横,编排成图表,叫作“等韵图”,简称“韵图”。代表性的韵图有《韵镜》《七音略》《切韵指掌图》《四声等子》等。由等韵图延伸出一批与音韵性质相关的概念,如“等、摄、转”,并产生了解释等韵图与六朝反切不一致的门法,形成了专门的“等韵学”。

元代戏曲文化空前繁荣,出现了为北曲创作提供音韵规范的《中原音韵》。此书依照当时的北方口语编写,反映了元代北方汉语的实际音系。与《中原音韵》同属一系的韵书还有《词林韵释》《韵略易通》等,对这类韵书的研究统称“北音学”。清代学者在考据古音时,根据研究对象的不同,将考察以《切韵》系韵书为代表的中古汉语音系的学问称为“今音学”,将考察以《诗经》用韵为代表的上古汉语音系的学问称为“古音学”。古音学方面,陈第、顾炎武、江永、戴震、段玉裁、钱大昕、王念孙、江有诰、章太炎、黄侃等摸索出“韵脚字归纳法、谐声推演法”等方法,并参考异文、通假、声训等材料,对先秦两汉古音的考据愈加精细,加深了对上古汉语声类和韵部的认识,提出了“古无轻唇音、古无舌上音”等至今影响深远的观点。

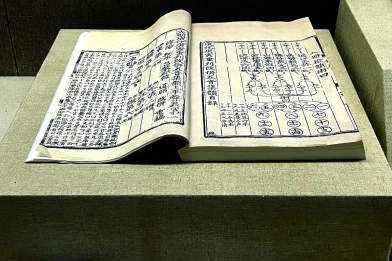

《五音集韵》 光明日报记者 柴如瑾/摄

西学东渐与现代音韵学的兴起

在我国,音韵学传统上属于“小学”的范畴,是为解读经典服务的。20世纪初,随着西方语言学思想传入我国,汉语音韵学进入现代音韵学阶段。汉语音韵学在研究方法、研究材料上都有了巨大突破,研究范式发生了重大转变。

传统音韵学里的“字母、韵目、韵摄”只能告诉我们某种同音的系统,而无法告知具体的音值。瑞典学者高本汉(Bernhard Karlgren)利用当时风靡欧洲的历史比较法构拟了中古汉语的音值。之后又在此基础上,利用《诗经》等古代韵文,构拟了上古汉语音系。随着历史比较法的广泛运用,汉语方音、域外汉字音、亲属语言的语音被用于古音构拟当中,音韵学的研究材料大大丰富。钢和泰(Alexander von Stael-Holstein)、汪荣宝利用梵汉对音构拟汉语古音,引起了音韵学界的大讨论。经过激烈辩论,梵汉对音在音韵学研究中的价值逐渐被大家认可,出现了一批利用梵汉对音考察古代汉语音韵的文章。对音材料的范围也不断扩大,拓展到汉藏对音、汉夏对音、八思巴字对音、汉满对音以及西方传教士用拉丁字母记录的字音等。此外,敦煌新发现的变文、敦煌俗文学中的异文也都成为音韵学研究的材料。

由于古人对发音部位、发音方法的描摹比较含混,传统音韵学的很多概念晦涩难懂。随着现代语音学知识传入我国,赵元任、罗常培、李方桂、陆志韦、王力、张世禄、董同龢、李新魁等学者运用语音学原理解释传统音韵学术语“等、摄、转、清浊、重纽、开合”等,促进了概念的明晰化。在记音方面,国际音标被用于记音,记音工具更加完善。很多学者从现代语言学角度阐释传统音韵学理论,运用数学统计方法考究音韵系统,音韵学研究更加科学化。

探索基于汉语事实的音韵学

汉语音韵学在借鉴西方语言学理论、方法的同时,也在解决汉语音韵问题的实践中逐步探索出创新之路,提出了基于汉语事实的音韵学理论和方法。

音韵学的根本任务,是描述和解释音变规律。19世纪,欧洲的新语法学派提出“音变无例外”,认为一旦某个音发生了变化,该地区处于同一语音环境中的音都会发生变化。该学派还主张语音变化是连续的渐变,但在词汇中是突变的。然而,这一理论无法解释汉语方音的演变事实。语言学家王士元教授以汉语方音的演变事实为依据,提出了“词汇扩散理论”,认为语音的变化是突变的,而在词汇中的扩散是逐渐的。词汇扩散理论解释了以往音变理论无法解释的现象,在国际上产生了重大影响,被广泛运用于对世界各地音变现象的分析当中。

随着研究视野的不断开阔,汉语音韵学者从类型学视角观察汉语方言和亲属语言的音韵事实,提出音法理论,从宏观历时的角度探讨人类语音如何演化。通过将音法研究和汉语的音史研究相结合,推动汉语音韵学研究走向深入。尤其在声调与发声类型关系方面取得了大量成果,对汉语声调的演化提出了深刻洞见。

丰富的历史文献是汉语音韵学研究得天独厚的优势。我国记录历代语音现象的传世文献浩如烟海,不但有《切韵》《中原音韵》等反映共同语音系的材料,还有《汇音妙悟》《戚林八音》等反映方言音系的材料。此外,考古发掘而得的出土文献不断出现。长沙马王堆帛书,山东银雀山、湖北睡虎地、甘肃武威等地的竹简文书,都为汉语音韵研究提供了重要材料。汉语音韵学者将历史文献考证法与历史比较法相结合,以文献考证确定音类,以历史比较拟测音值,形成了汉语史研究中的“二重证据法”,实现了文献考证与历史比较之间的信息补正。

汉语方言的历史层次与语音演变之间存在复杂的交错关系。在运用西方的历史比较法时,很多学者意识到汉语方言的音韵层次相当复杂,如果不对历史层次做一剖析,很容易把不同历史层次的读音混为一谈,在此基础上构拟出的古音自然也不可靠。开展历史比较之前,先要离析汉语方音中的历史层次,成为汉语音韵学者的共识。学者们逐渐探索出系统的历史层次分析法。根据这种方法对汉语各地方音进行层次分析,可以更准确地反映汉语方音演变的面貌。

在构拟上古汉语音系时,汉语与亲属语言的比较是一项基本工作。印欧语系的历史比较可以利用形态上的对应,操作起来相对简单。但汉藏语系的语言多数缺乏语法形态,不能照搬国外的做法。而且,不同于印欧语系谱系树分化模式,汉语和周边语言之间存在长久的接触史,语言接触的过程错综复杂。为厘清汉语与亲属语言的关系,学者们对如何区分同源词和借词进行了深入研究,提出了“深层对应法、语义比较法、词族对应法、核心关系词词阶分布法”等分析方法。这些新方法的运用,加深了对汉藏语系共同特征的认识,推动了上古汉语音系构拟工作。

音韵学迎来发展机遇期

音韵学一直被视为“绝学”。随着国家近年来高度重视“冷门绝学”在中华文明传承中的作用,加大对“冷门绝学”学科的支持力度,音韵学得到了前所未有的关注和支持。与此同时,新的技术手段和跨学科研究方法的运用为音韵学发展提供了强有力的支撑。

研究手段方面,在人工智能等现代技术的辅助下,获取和分析音韵学文献和现实语音材料变得更加便捷,极大提高了研究效率。比如,将传世文献和出土文献进行数字化处理,构建数据库,让对海量文献的深入挖掘和系统整理成为可能;将汉语方音、亲属语言的语音等现实语音材料上传至开放平台,方便了语音数据深层次的分析处理和大规模横向比较。

研究方法方面,音韵学与考古学、遗传学、社会学、人类学、民族学、心理学的联系愈加紧密,积极借鉴其他学科的分析方法。比如,利用贝叶斯系统发生学方法,建立数学模型,考察汉藏语系诸语言间的亲缘关系;运用统计学方法,分析古代汉语和汉语方言的音位负担量,揭示汉语语音的演变路径;利用实验语音学方法,通过听觉感知实验、声学实验、脑电实验等验证提出的音变假设,为音理分析提供实证依据。

当前,音韵学正迎来发展机遇期。在国家提出构建中国哲学社会科学自主知识体系的背景下,汉语音韵学也应总结以往积累的创新经验,乘势而为,加快构建自身的自主知识体系。这一体系的构建,需要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以服务国家现实需求为导向;需要深入挖掘汉语音韵微观事实,提出具有标志性的学术概念、范畴与表述;需要从汉语音韵研究实践中凝练出具有普遍意义的观点,提炼出原创性的理论、方法和范式。在推动构建自主知识体系的过程中,汉语音韵学将逐渐摆脱长期以来作为知识接受方的角色,成为知识供给方,将中国智慧和中国方案提供给国际语言学界,为推动历史语言学发展作出贡献。

《光明日报》(2025年07月06日 05版)