点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:李复威

我当了一辈子教师,案头劳作是每天的必修课,我曾对自己有这样的意志力暗自得意。然而,一想到陆宗达先生的“案头功”,我又感到汗颜。

陆宗达先生是我国著名的训诂学家、北京师范大学教授。先生积60多年的研究心得,在推动中国传统语言学章黄学派的发展、完善当代训诂学研究体系、建构高等院校的训诂学教学机制、普及社会层面训诂学知识等方面,做出了开创性的贡献。

提起“训诂”,当年我们这些年轻人,连这学科的名称都感到陌生,只是道听途说,知道与我国古代文字的释义有关,高深莫测,繁复缜密。后来读到先生那本深受读者欢迎的《训诂浅谈》,仍感到深奥。

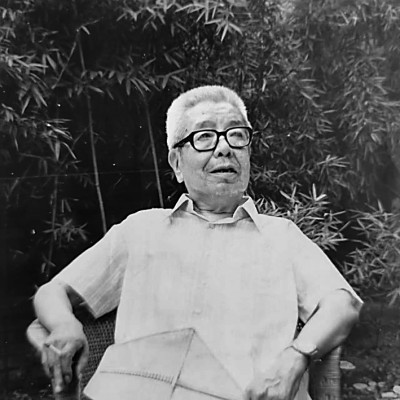

陆宗达

一次,在与先生聊天时我问道:“陆老,如果考您的训诂学研究生,需要具备什么条件?”他不假思索,答道:“‘案头功’!要有长期面壁伏案的思想准备。”

先生解释道:“这第一是‘坐功’,坐得住,坐得实,坐得久,心无旁骛。第二是‘翻阅功’,阅古籍,查资料,翻辞书,比较对照,考证核实,不厌其烦。第三是‘刨根问底功’,什么疑问都要思考再思考,探究再探究,求得一个准确合理的答案。任何模棱两可、似是而非,都是训诂研究的天敌。这就是最起码的条件,是不可缺少的基本功。”

我背过身去,偷偷地吐了吐舌头,心有畏惧。伴随着这“案头功”的,无疑是单调、孤寂、乏味——在一两平方米面积的案头上,耗尽心血和精力,献出自己的一生。我开始明白,这是在向求学者提出常人难及的要求,使其接受非同寻常的挑战。过去写文章时,我常用到“几十年如一日”,自以为这样的表达颇有力度,但对这句话真正的蕴涵并没有深刻的理解。在陆老一板一眼的解释中,才知晓那千斤压顶的分量、那坚如磐石的硬度、那始终如一的坚守。

我想起陆先生在回忆文章中提到,他考上黄侃先生的研究生后的“遭遇”——先后三次给《说文解字》加标点。这是一项很艰巨、极烦琐的学术劳动。前两次任务完成后,黄先生竟不加翻阅,未置可否,直接扔到废纸篓中。直到第三次,才粗阅一下,表示认同。这当然不是黄先生傲慢疏怠,而是在检验学子的“案头功”,是让学生用“死功夫”来获取基础知识。这看似机械呆板的工作,是漫长学术之旅必须迈出的坚实的第一步。朱光潜先生曾说:“只有死功夫固然不尽能发明或创造,但是能发明创造者却大半是下过死功夫来的。”早在上世纪30年代,黄侃先生就在给陆先生的信中,勉励其“刻苦为人,殷勤传学”。“苦”“勤”二字,从那时起就深埋于先生心中。

我在京求学时,曾在陆宅小住,一个情景令我终生难忘。一天,凌晨三点多钟,我起床方便,只见庭院北房的大窗下,浓浓的夜色中,亮着一盏台灯,照得室内书案一片明亮。我奇怪,谁这么早就起床开始用功了呢?我揉揉眼定睛一看,原来是陆老坐在书房的案头前。我凑近些一瞧,只见陆老披着一件深蓝色外套,趴伏在案头上书写着什么。我的走动没有引起陆老的察觉。陆老头发花白,额前是深深的皱纹,鼻梁上挂着眼镜,身子微微前倾……他是那么认真,那么投入,简直就是一尊动人的塑像。我猛然联想到餐风饮露、日晒雨淋的耕牛,于田间一步一步地奋力前行,身后留下一行行深深的耕迹。无须扬鞭自奋蹄啊!我呆呆地注视着这幅画面,多想用相机记录下来。

后来,我才知晓陆老在家做学术研究的作息习惯——晚餐喝一小盅白酒,饭后即就寝,睡到凌晨三点左右起床,径直走到写字桌前开始写作。此时的庭院夜色浓重,万籁俱寂,只有天上的月亮或星星默默地注视着、陪伴着这位在学术研究上不知疲倦的老人。

据陆老的家人说,跨入晚岁以后,无论是寒冽的冬天,还是酷热的夏季,无论是周末,还是年节,陆老的案头劳作坚持如常,一以贯之,从未中断。那些年,一切休闲、娱乐活动,对陆老来说,都是难得一见的奢侈。一次,为了撰写重要书稿,陆老在整整一年半的时间里“整日坐在椅子里,埋头写作,不到吃饭睡觉绝不休息,有时甚至打破多年的饭后即睡的习惯,饭后仍然要写作一段时间”(陆昕《我的祖父陆宗达》)。这哪里是“夜以继日”“持之以恒”这样的成语所能形容的,这是对“滴水穿石”“铁杵磨针”的形象注释啊!

白天,陆老紧张的伏案工作往往会延续到下午,中间只给自己留下短暂的休息作为调剂,或在庭院回廊的藤椅上小憩,或给喜爱的几盆月季花浇点水,或观赏一下陶瓷缸里养的金鱼。陆老喜爱美食。在一天的劳累之后,晚餐能有一两个喜爱吃的菜肴、一杯甘洌的好酒,就是先生对自己最好的犒赏了。除了赴校授课、外出开会、学生及客人来访,陆老的案头作息就像月显日隐那样规律,那样“刻板”,拒绝随意变更。

一次,我问先生:“您这样夜以继日、驰而不息地伏案工作,不感到单调、孤闷吗?不怕耗尽精力吗?”陆老没有立即回答,他沉思了一会儿,而后面露微笑,带着抑扬顿挫的幽默语调回答我:“君非我,焉知我之乐也?古语说的‘案牍劳形’,是指长时间的案头劳作会伤神损体,这一点不假。但当你能真正认识到它的意义,并与自己的志向挂上钩,你就会喜欢它,离不开它,就会感受到单调乏味、辛苦劳累中有独特的意味和情趣。”陆老的话语,使我想到梁实秋在一篇散文中谈及一辈子案头工作的感受:“纵然案牍劳形,以至于龙钟老朽,仍难免有恋栈之情。”

陆老接着说:“训诂研究绝不是做学问的急功近利的快车道。它要在文字堆里钻进钻出,循回往复,征服疑难,如同深山寻宝,跋涉、探秘、采集、辨析……天天如此,年年不变。耐性和韧劲是第一位的。但当你新证了一个辞义,修订了一个旧错,就像久渴的山客,觅得清泉畅饮,那种沁心润脾之甘爽是旁人难以体味的!”

“面壁而坐,伏案不移,心闲气定是年轻时练就的一种功力。那时的学术研究不断地对我施压、催促、磨练。这夜以继日的案头劳作成为我每天必修的功课,成为我生活的一种惯性。”

陆老指着家中客厅里挂着的对联上的辞语,风趣地说道:“像我们这些老人,‘更能消几番风雨’,匆匆就将归去,学术传承紧迫啊!自己揽留的这点文字古董倘能再发点光热,让先辈释怀、后生进益,我们也不枉此生……这叫什么?最后的剩余价值啰!”

先生的一席话,展现出高风亮节的情怀,震撼着我的心,听来胜读多少书啊!

那日,我仔细打量了一下陪伴陆老几十年的写字台和座椅。那是一个半旧的、深褐色的书案,不少地方油漆已经剥落。一块大玻璃板罩住了整个桌面,上面码放着厚厚的文稿,蝇头小楷的钢笔字密密麻麻,空白处写满了增删改补的文字……座椅是一个旧式的转椅,已经有些变形,椅前的地砖上,有一小片凹陷的磨痕。这不就是一个耄耋之年的学术老人“苦”“勤”的见证吗?

陆老仙逝后,我见到了陆老付出巨大心血完成的《〈说文解字〉同源字新证》。这沉沉的著作,正是先生多年“案头功”结出的硕果,先生是在为学科的发展、为后辈的承继垫石铺路。他的案头劳作又是我国众多前辈学者潜心治学的缩影——人世间任何的非凡创造,不都是靠这样分分秒秒的努力、点点滴滴的积累凝聚而成的吗?

《光明日报》(2025年08月22日 15版)