点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【深入学习贯彻党的二十届三中全会精神·中国式现代化·深化文化体制机制改革】

两江潮涌处 巴渝文韵浓

——看重庆文化创新如何点亮山城

光明日报记者 张国圣 李 宏 黄汉鑫

夜幕降临,数千架无人机从重庆南岸区弹子石广场腾空而起,升腾至长嘉汇附近的两江上空,簇拥着、汇聚着,点亮了江面。随着机群编队变换,江面时而涌现滔天的“巨浪”,又忽而幻化成跳跃的“江豚”,随后如戏法般变换为不同楼群组成的“海市蜃楼”。

“太壮观了”“难得一见”……江岸边数万名市民游客齐齐赞叹不虚此行。

不仅江面上,在剧院里,“渝字号”精品舞剧《杜甫》和渝派舞剧《天下大足》精彩纷呈,也赢得观众连连喝彩;社区内,15分钟文化生活圈“圈住”周边文化资源,让市民走出家门即享“文化大餐”。

党的二十届三中全会提出“优化文化服务和文化产品供给机制”。近年来,重庆深入推动公共文化供给服务改革,配套完善文化事业管理服务体系,健全文艺精品创作生产体系,为市民提供更多的文化支持和精神动力,让城市处处释放魅力、充满活力。

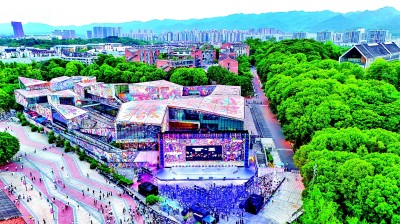

四川美术学院“开放的六月”2025本科生毕业展开幕式在重庆大学城熙街举行。雷键摄/光明图片

按需配置:出门即享“文化大餐”

“妈妈,今天我要把童话书看完再回家!”6月29日傍晚,重庆高新区大学城中央公园,王兰带着9岁的女儿走进24小时智慧书房时,这里已有十多人在静心阅读。王兰和女儿放轻脚步,各自选取了想看的书,走到靠窗座位坐下。

“扫码就进。这儿安静敞亮,既可以看书,也能欣赏公园景色,很舒心,我们都养成了来这里阅读的习惯。”王兰说,如今,她们成了这里的“常客”。

为了方便,重庆高新区创新制作发布“阅读地图”,公布多个智慧书房的地址和电话,让市民能就近找到。

“我们不仅有线下智慧书房,还有‘高新书屋’线上平台,实现居民足不出户看书、听书。”重庆高新区公共服务局局长周文杨说,高新区完善阅读基础设施、丰富文化服务、探索多样化阅读形式,打破传统图书馆时间和空间界限,最大限度满足市民的精神文化需求。

“今年1月以来,重庆全力推进‘15分钟品质文化生活圈’打造,持续培育新型公共文化空间,让居民在步行15分钟生活半径内,即可享受高品质文化服务。”重庆市文化旅游委公共服务处负责人张富伟表示,坚持“按需配置”,全市逐步完成以“圈”为单位的人口结构、设施现状摸底及群众文化需求调查近6万份,并在中心城区落地首批33个“15分钟品质文化生活圈”试点。

中午时分,记者来到渝中区中山四路85号,百年历史建筑古朴雅致的气息扑面而来。走近室内展陈,非遗大漆、夏布、陶器等手工艺品让人目不暇接。

“这些都是深受居民喜爱的项目。”渝中区上清寺街道办事处副主任文黎介绍,将阅读、休憩、文创产品销售等多种业态融入85号创意公馆这个新型城市文创空间,“公益+商业”的运营模式为居民带去不少新颖的文化体验。

“只算每月举办的非遗集市,就开展了80多场,大家来学习、体验非遗的热情非常高。”文黎说,每逢节庆,公馆还结合节日民俗、巴渝文化,策划迎合不同受众的活动,让大家在百年公馆中体验雅致的文化生活。

不仅覆盖社区居民,在紧邻渝中区虎头岩公园的重庆数字经济产业园内,一个面向都市白领以及游客群体的“卜道·复合业态空间”正紧锣密鼓打造。

“周围企业聚集、居民邻近,又紧靠深受游客青睐的半山崖线步道,我们就以‘社区合伙人’的身份引入经营主体,把产业园食堂提档升级为能够开展阅读沙龙、路演讲座、休闲娱乐等活动的复合型阵地,创新策划了多类‘文化大餐’,贴心为三类人群提供生活便利及文化服务。”渝中区石油路街道民生服务板块办公室主任王斌说。

随着全市“15分钟品质文化生活圈”逐步铺开,各有特色的新型公共文化空间百花齐放。当前,重庆每万人拥有公共文化设施面积超过867平方米,上百个文化品牌正为市民送去更多优质文化服务,不断激发出城市的生机和活力。

深化改革:文艺精品层出不穷

居民身边小而美的文化活动丰富多彩,舞台之上专而精的文艺节目层出不穷。

一场远在外地的演出刚谢幕,重庆歌舞团总经理苟晓燕就赶忙打开社交媒体App,浏览刚走出剧院的观众最新鲜的观后感。

“与观众同行,保持与他们的交流已成为一种创作习惯。”苟晓燕说,随着舞剧《杜甫》九年来在全国上演超过200场,她不知从网上浏览过多少观众的帖文。得到赞美肯定,她由衷高兴;网友提出批评建议,她虚心接受,“在这个过程中关注观众的思想动态,更有利于让作品与观众尤其是年轻群体产生共鸣”。

近20年来,重庆歌舞团历经三轮文艺院团改革,成为一家向市场要效益的文化企业。“歌舞团要生存下去,抓改革、闯市场,创精品是重要抓手。”苟晓燕表示,为克服演出市场化不足等问题,重庆歌舞团在以创作为核心、编排优秀剧目的同时,建立与剧目生产表演相适应的内部机制,培养台前的表演人才及幕后营销、管理等团队,不断适应市场变化。

一边挖掘在地优秀传统文化,一边创新演出形式与内容,重庆歌舞团推出的舞剧《杜甫》《绝对考验》不仅受到中国舞蹈“荷花奖”的专业肯定,也成为经受市场长久考验的爆款。

“我们还联合北京舞蹈学院,以重庆的魔幻城市景观为基底创作超现实舞剧,并计划今年年底与观众见面。”苟晓燕说,创排注重吸引年轻观众,增强与年轻观众的互动,这也是重庆歌舞团推陈出新并吸引更多观众群体的尝试,“多条腿走路才能行稳致远”。

近年来,重庆健全创新重大文艺精品项目选题策划机制、征集评定机制、扶持激励机制、全周期服务管理机制等4项机制,以“重大文艺精品项目”为品牌牵引,以“重大文艺精品项目资助和奖励办法”为政策牵引,全力打造“立得住、传得开、留得下”的文艺精品。

与此同时,《杜甫》等剧目不断重新编排、历久弥新,一批立足本土文化资源创作的舞剧《天下大足》、歌剧《尘埃落定》、芭蕾舞剧《归来红菱艳》、话剧《谁在敲门》等优秀作品也接续登上舞台,与观众见面。

“重庆充分借助国有大团和文化央企的创作、资源、品牌、平台、机制、政策优势,探索文艺创作央地合作新模式,成功打造舞剧《天下大足》,让这部‘大剧’走向全国,并努力走向世界。”重庆市委宣传部文艺处处长刘亮表示,这部作品从创制到巡演,激活各方文化要素资源,对地方优秀文化资源出圈出彩有一定借鉴意义。

重庆歌舞团创排的舞剧《杜甫》剧照。 郭童川摄/光明图片

政策引领:新赛道、新业态不断涌现

“真是赛博朋克!下次来重庆还有吗?”在观看完6月17日晚的无人机灯光秀后,评论区里,外地网友焦急地询问。

“自4月起,重庆已将‘魅力重庆’无人机灯光秀常态化。现在每周末,5000架无人机表演都将准时上演。”重庆市委宣传部相关负责同志介绍,作为全国首个常态化开展的大型城市无人机灯光秀项目,“魅力重庆”已成为吸引游客到渝参观、促进夜间消费的城市IP。

当前,重庆积极出台各项政策鼓励IP孵化和应用,支持以多形式的文化创作丰富文化供给。

以“世界龙乡”为城市IP的云阳县,通过拓展影视、书籍等衍生产业和渠道,推动以恐龙为主的稀缺性资源出彩出圈,陆续推出科幻小说、恐龙元素动画片等系列产品,不断加快恐龙IP的裂变延展,吸引的游客也越来越多。

前不久,重庆新华出版集团根据畅销小说改编的短剧《捕心师》杀青,成为集团构建全版权运营转型的一次大胆探索。“按照市委改革要求,集团突破单一的图书传统产业链,打造IP产业链、数字产业链,建设一体化数智出版平台,以‘安全阅读云’内容中台和应用中台为支撑,打造新型阅读场景,为老百姓提供更优质的文化消费服务。”重庆新华出版集团党委书记、董事长李斌表示。

“通过体制机制创新,我们还以‘揭榜挂帅’等方式激励和培育新赛道、新业态。”李斌说,发挥出版链主企业优势,集团正构建文化创新创意产业生态,形成以“内容创作”为核心、“数智融跨”为驱动、“版权运营”为桥梁、“营销传媒”为拓展的四位一体新型智慧出版传播体系。

在创新驱动下,不仅数智出版,一款来自大渡口区的盲盒,也从品目繁多的同类产品中脱颖而出。“早在我念大学期间,Timmy这个IP形象就融入了各种作品中。”毕业于四川美术学院的惠唯说,随着这个IP形象被大家所熟知,最终在2023年催生出了盲盒产品,上线三个月的销售额就达到500万元。

这样的市场反响让惠唯始料未及。前不久,第三代盲盒上线3小时内,首批1000个盲盒就已售罄,市场依然火爆。“如今,一些区县希望在Timmy的产品中融入本地文化表达,来助力当地文旅发展。”惠唯信心满满地说,虽然IP孵化需要时间积淀,但在未来,随着更多优质IP在本地涌现,将进一步激发城市活力,为人们带来更多惊喜。

《光明日报》(2025年07月07日 05版)