点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:熊瑛(西南交通大学建筑学院副教授)

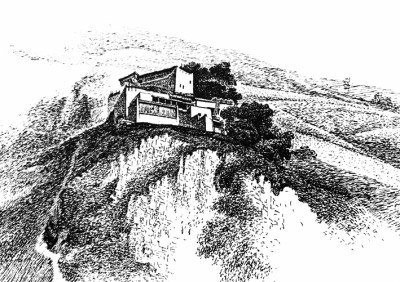

四川汶川选址于半山腰的亚米笃寨。选自《中国羌族建筑》

长期致力于西南建筑研究的西南交通大学建筑系教授季富政,曾倾注数十年心血,完成了“巴蜀乡土建筑文化”丛书。

丛书包括《四川民居散论》《宽窄巷子探源》《三峡古典场镇》《巴蜀城镇与民居》《巴蜀乡土建筑》《中国羌族建筑》《巴蜀山野写生》《手绘四川民居》8册。它以“在场性”的田野实践与“跨学科”的学术视野,为中国乡土建筑研究提供了富有启示性的方法,成为西南地域建筑文化研究的重要学术文献。

近读该丛书,深感它如一部镌刻在大地上的史诗,以严谨的学术根基与深厚的乡土情怀,滋养着后继学者。

画笔即史笔

季富政毕生践行“行走的学术”信条,将广袤的巴山蜀水视为最真实的书斋。几十年间,他百余次带领学生深入人迹罕至的羌寨碉楼、峡江古镇、巴蜀乡野。每一次出发,他都将测绘仪器视为丈量空间的标尺,将手中紧握的画笔转化为捕捉地域文化的史笔。这种“足底生学问”的治学方式,使丛书既具有坚实的厚度,又弥漫着烟火人间的温度。

在《三峡古典场镇》一书中,季富政团队在库区被淹没之前,展开了一场与时间的赛跑。800余幅倾注心血的手绘建筑图片,抢救性地记录了码头、场镇、民居、会馆等场所,为学术研究留下了“基因库”。

《中国羌族建筑》,则是一部“八年磨一剑”的大作。在很长一段时间里,季富政和他的学生们反复踏入羌族聚居的高山河谷,以近乎偏执的严谨,首次系统性记录并解析了羌族碉楼森严的防御逻辑、寨落顺应山势的布局玄机,以及民居中“白石崇拜”的空间叙事。他敏锐地指出,这些由片石与黄泥垒筑的建筑,本身就是一部“用大地书写的民族史诗”,镌刻着羌人迁徙、征战、生存的集体记忆与精神密码。

建筑即文明

季富政的记录与研究,打破了传统建筑学“形制—技术”的单一维度。他视建筑为有机生命体,将其置于历史的长河中、方言俚语的浸润中、山水画卷的意境里,论证了“建筑即文明”这一命题。

《四川民居散论》一书,独辟蹊径地剖析了“穿斗结构”这一川地民居的“骨骼”——穿斗式构架柱枋交织,轻盈通透,解放了墙体。不仅如此,他还洞见其深层的逻辑:这种结构绝非仅由气候与材料决定,它深深呼应着川人千百年来在复杂环境中淬炼出的“灵活机变”的生存哲学与豁达乐天的生命态度——建筑骨架,亦是地域群体性格的物化宣言。

《宽窄巷子探源》是一次精妙的历史探险。他从门墩上模糊的兽面纹样、风火墙独特的砌筑手法、院落天井的细微尺度差异入手,抽丝剥茧,追溯清代“湖广填四川”移民浪潮下,南北建筑技艺与审美趣味在成都平原的碰撞、交融与嬗变。一块门墩石,便是半部移民史;一道封火墙,藏着文化的对话密码。季富政常言“建筑是凝固的方言”,这种将建筑视为鲜活文化文本的洞察力,源于他对巴蜀大地近乎赤子般的深情。

在季富政手中,手绘已超越记录工具的范畴,升华为独特的研究语言与思考方式。《巴蜀山野写生》中的200余幅作品,线条的疾徐疏密、墨色的枯润浓淡,皆非随意为之。他以线条的韵律模拟山势的起伏,以墨色的晕染捕捉晨昏的光影,在二维纸面上营造出了多维的空间节奏与场域精神。《手绘四川民居》中的300幅现场描摹,如“屋檐下的生活史诗”——门槛上磨损的凹痕,诉说着人流的熙攘;灶台边熏黑的墙壁,记录着三餐的温馨;檐廊下随意摆放的竹椅,编织着闲话家常的时光。他在序言中深情写道:“画山水民居,就像在和老友对话。”正是这种将学术对象视为具有尊严与情感的“生命体”的敬畏之心,赋予了建筑学研究的温度。

予现实以关切

丛书并非书斋里的自赏,而是在字里行间都体现着对现实的高度关切。

《宽窄巷子探源》不仅是一部学术专著,更是一份在城市化浪潮席卷之前完成的珍贵历史档案。它详尽记录了宽窄巷子改造之前的肌理,以及建筑的原真状态。

《巴蜀城镇与民居》的理论建构,具有前瞻性。作者创造性地提出,传统民居绝非孤立的物理存在,而是一个精密的“山水—人—神”共生的文化生态系统。建筑选址呼应着风水堪舆的宇宙观,空间布局服务于宗族伦理的秩序,装饰纹样寄托着祈福禳灾的信仰。这一理念,如一把钥匙,为当代乡村建设开启了新思路。

笔者曾有幸目睹季富政对现实的高度关切——一座承载数百年历史的川西林盘面临推土机的威胁,他忧心如焚,连夜伏案疾书,以万字力陈其不可替代的历史文化价值。

“巴蜀乡土建筑文化”丛书中每一幅手绘图背后,都凝结着季富政与学生们攀缘绝壁测绘建筑、顶着烈日驻村记录的身影。令人动容的是,在《中国羌族建筑》编后记中,季富政庄重地逐一列出了20余名参与调研的学生的姓名,尊称他们为“共同作者”。这份对学术共同体的尊重,诠释了何为“师者风范”。

综而观之,这套丛书以它对历史和文化的温情提醒着我们:建筑学的意义,并非止步于测绘图纸和记录数据。它本质上,应该是一种凝视——一种需要调动生命感知与人文情怀,对一方水土的独特禀赋、一种文明在时间中绵延的密码进行解析的学科。这套丛书,为我们打开的,是一个地域的文化基因库。这基因,深植于大地,流淌在文明中,指向未来。

《光明日报》(2025年07月17日 11版)