点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【抗战中的百年巨匠】

作者:朱超亚(兰州大学文学院研究员)

1939年5月的一天,沉闷的空气压在黄浦江上,浑浊的江水看似沉默,但依然汹涌,像极了上海沦陷后的人心。

一艘从香港开来的客轮驶入吴淞口,乘客们或是着急收拾行李,或是到护栏边远眺租界的十里洋场。突然,码头上搬运物资的日军对船上的乘客发出咆哮,嘈杂的乘客顿时安静下来。夏衍也在这艘船上,他皱起眉头扫视岸边的建筑。租界虽未沦陷,但已插上伪政府的五色旗。岸边墙上的日伪宣传标语闯入视野,夏衍的心情无比沉重。

此行是夏衍在抗战期间唯一一次秘密潜回上海。七七事变后,夏衍在周恩来同志的安排下,担任国共统战报纸《救亡日报》共产党一方的总编辑,并用这个公开身份在国统区从事统战工作。上海沦陷后,夏衍带领报社转移到广州。

1938年夏,日军对广州进行了惨绝人寰的大轰炸,成千上万无辜的市民被炸得血肉飞溅。国民党方面给《救亡日报》派来的总编辑汪馥泉,竟被轰炸吓破了胆,逃亡香港,再也没有回来。与此形成鲜明对比的是夏衍等人,他们冒着轰炸走上街头采写新闻,报道日寇的暴行。一直坚持到广州沦陷前的最后一刻,夏衍才率领报社人员徒步转移到桂林。报社到了桂林后,经费与设备都很缺乏,于是夏衍带着自己的剧本《一年间》前往香港筹款。在香港,夏衍收到从桂林转来的电报,得知远在上海的大女儿沈宁病重。原来,夏衍南下广州前夕,妻子蔡淑馨刚诞下一个男婴,无法随迁。他只能留下妻子拉扯一儿一女在租界艰难生活。烽火连三月,家书抵万金,收到消息,顾不得多想,夏衍就开始了此番秘密回沪之行。

处理完家事,夏衍着急了解上海沦陷后文化界的情况,于是在一家咖啡馆秘密约见了老友、著名记者恽逸群。上海沦陷后,虽然被称为“孤岛”的租界还保持名义上的中立,但日伪势力向租界当局施压,所有中国人出版的报纸都要接受日本人的新闻检查。只有美国商人名下的报纸受影响较小,能够正常出版。恽逸群放弃撤离的机会,选择留守孤岛。他利用和美商报纸的友好关系,不但自己同时在多家报社发表大量时评,而且组织进步记者为这些报社供稿。恽逸群所写的评论全是动员抗日和批判投降的檄文,他发表了全国最早揭批汪精卫汉奸言论的时评。当时汪精卫尚未公开投敌。恽逸群的评论引起日伪、国民党两股势力的忌恨,他随时都有可能惨遭毒手。当时,即便是租界内的报人,只要敢支持抗日,就很有可能遭到日寇和汉奸的报复:多家报馆被炸;数十位报人遭到日伪特务暗杀或绑架。就在此前不久,公开叛国的汪精卫在日本特务的护送下回到上海,日寇加紧了对孤岛抗日文化力量的绞杀,恽逸群的处境更加危险了。在与夏衍的交谈中,恽逸群平静地讲述了这一年多来自己所做的工作,以及他所知道的情况。

听完恽逸群的讲述,夏衍突然想起一年半之前上海沦陷那一天,《救亡日报》社宣布撤往广州,大家高唱《义勇军进行曲》的场景。虽是别离时刻,但这群书生抗日报国的热情高涨。这时有同志提出要留下,在这孤岛里以笔作战,有人高喊道:“上海沦陷了,但是人心不死,我们一定要筑起一条精神上的防线!”从接头的咖啡馆出来,夏衍走在孤岛的街市上,报社同人的那句“人心不死”的呼喊一直回荡在他的心头。虽已记不起这位同志的名字,但夏衍眼含热泪,他再也无法抑制对他们的感佩与对他们处境的忧虑。途经一处报摊,夏衍从报纸上看到,“五九”国耻纪念日这天,有店铺挂出国旗却遭到租界当局干涉,这引起商人群体的愤怒,他们以罢市相抗议,最终取得胜利。这时,夏衍才感到有些欣慰:孤岛的人心真的没有死。而这“烂铁打成钢”的人心,以及普通民众秉持的抗战必胜的信念,这里就有恽逸群等报人的功劳。

从孤岛回到桂林,一个以恽逸群等孤岛文化界抗日力量为原型的剧本在夏衍心中有了雏形。起初,夏衍想在完成《愁城记》之后再写这部剧。然而1940年春,汪精卫在南京宣布成立伪政府,这时他觉得这部话剧的创作已经刻不容缓。他很快写好剧本,定名为《心防》。

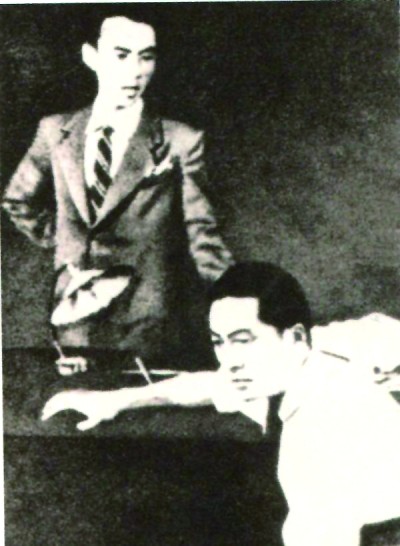

《心防》的主人公刘浩如既是报人又是剧人,领导孤岛文化界的抗日救亡运动。这一人物以恽逸群为原型,又杂取了于伶、梅益等同样在孤岛坚守的文化战士的经历。剧中的刘浩如无私无畏,巧妙地与日寇汉奸周旋,取得了一个又一个胜利,最后却被汉奸打黑枪杀害于剧场。倒在血泊中,他依然不忘询问身边的同志:“咱们的防线没有失守吗?”《心防》在桂林、重庆、昆明等后方大城市的多个剧场上演,并被各地的演剧队不断在城乡之间巡回演出。

除了《心防》,夏衍在抗战期间写作的《一年间》《愁城记》《水乡吟》《离离草》《法西斯细菌》《芳草天涯》等话剧,无一不是鼓舞抗战士气的杰作。夏衍以笔墨为枪弹,在无数观众读者心目中筑起了一道道“心防”。

《心防》剧照 图片由作者提供

《光明日报》(2025年07月25日 16版)