点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【学术争鸣】

作者:郭郑瑞(中国社会科学院大学历史学院讲师)

在对“昆仑石刻”的热议中,“采药”一词被视为疑点之一。本文从汉代铜镜等考古材料所见与“采药”关系密切的“采芝草”出发,讨论“二重证据法”的适用范围,旁证“昆仑石刻”之“采药”表述背后的历史背景。

《史记》中的“药”与“采芝药”

中国人对灵芝的利用历史悠久。距今约8300年至7800年的浙江余姚井头山遗址就已出土灵芝。

《史记·秦始皇本纪》有多处关于“药”的记载:始皇二十六年,称帝。始皇二十八年,“既已,齐人徐巿等上书,言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲,仙人居之。请得斋戒,与童男女求之。”始皇三十二年,“因使韩终、侯公、石生求仙人不死之药。”始皇三十三年,“所不去者,医药卜筮种树之书。”始皇三十五年,“卢生说始皇曰:‘臣等求芝奇药仙者常弗遇,类物有害之者。方中,人主时为微行以辟恶鬼,恶鬼辟,真人至。人主所居而人臣知之,则害于神。真人者,入水不濡,入火不爇,陵云气,与天地久长。今上治天下,未能恬倓。愿上所居宫毋令人知,然后不死之药殆可得也。’”同年,“侯生卢生相与谋曰:‘始皇为人,天性刚戾自用……贪于权势至如此,未可为求仙药。’于是乃亡去。始皇闻亡,乃大怒曰:‘吾前收天下书不中用者尽去之。悉召文学方术士甚众,欲以兴太平,方士欲练以求奇药。今闻韩众去不报,徐巿等费以巨万计,终不得药,徒奸利相告日闻。卢生等吾尊赐之甚厚,今乃诽谤我,以重吾不德也。诸生在咸阳者,吾使人廉问,或为妖言以乱黔首。’”始皇三十七年,“并海上,北至琅邪。方士徐巿等入海求神药,数岁不得,费多,恐谴,乃诈曰:‘蓬莱药可得,然常为大鲛鱼所苦,故不得至,愿请善射与俱,见则以连弩射之。’……至之罘,见巨鱼,射杀一鱼。”从以上记述中可见,秦始皇在最后的9年多时间里十分重视寻求“仙人不死之药”“芝奇药仙”“奇药”“仙药”“神药”,仙人或仙药出现的地方包括但不限于海上仙山。

《史记·孝武本纪》载,元封三年,汉武帝“复遣方士求神怪采芝药以千数”。同样出自《史记》,汉武帝想长生,是先“求神怪”,然后再“采芝药”,汉武帝认为神怪与芝药是相伴出现的,而且芝就是药,可以采摘。可以归纳为,汉武帝认为,要想长生,就得到神怪经常出现的地方采摘芝药。

安徽六安先王店乡出土的东汉铜镜

汉镜铭文“采芝草”与汉画像所见芝草

在汉武帝“采芝药”之后,西汉晚期至东汉早期的铜镜铭文中,常见“采芝草”的表述。“采芝草”汉镜铭文经由考古发现见诸报道的有:

1988年莫测境在《文物》刊布的广西钟山县公安乡里太村出土的一面铜镜,有铭文一周:“青盖作镜真大好,上有仙人不知老,渴饮玉泉饥食枣,浮游名山采芝草,长保二亲国之保。”

2012年李曰训在《东方考古》刊布的山东曲阜花山68号墓出土的一面铜镜,有铭文一周:“尚方佳竟(镜)真大好,上有仙人不知老,渴饮玉泉饥食枣,浮游天下敖(遨)四海,翡(飞)回名山采芝草。长宜子孙兮。”

清乾隆年间,王杰等人奉敕编《西清续鉴》时,就曾在《西清续鉴·乙编》卷十九页五著录一面“汉仙人不老鉴”,有铭文一周:“尚方作竟(镜)真大巧,上有仙□□□□。非回(徘徊)名山采芝草,渴饮玉泉饥食枣。寿而(同)金石。由(游)天下,敖(遨)四海。”

《西清续鉴》著录的“汉仙人不老鉴”与山东曲阜花山68号墓出土铜镜的形制十分相似,均饰“T”“V”形博局纹与四神等,这种四神博局镜流行于西汉晚期至东汉早期,特别是王莽时期。

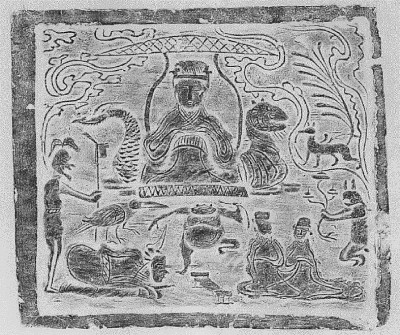

东汉铜镜与画像砖中,芝草和与昆仑关系密切的西王母组合出现:1986年安徽六安先王店乡出土一面东汉铜镜,内区主纹包括东王父、西王母、侍者、马、车、瑞兽、禽鸟等,外有铭文一周:“尚方作竟(镜)佳且好,左有王父坐行道,右有王母,白而芝草方其后,令人富贵不老,子孙满室世。”(见图①,采自《六安出土铜镜》)

1955年四川省成都市新都县(今新都区)新繁镇清白乡出土的一块东汉时期的画像砖上,西王母端坐在上方,下方有一只玉兔面向西王母,双臂持灵芝向前伸,灵芝顶端菌盖舒展。(见图②,采自《中国画像砖全集1》)可见,秦汉社会普遍流行以灵芝为重要元素的长生愿望。

四川成都市新都区出土的东汉西王母画像砖的拓片

工匠之手与“二重证据法”

本文不是为了直接论证“昆仑石刻”的真实性,而是要反思一种质疑的逻辑。前述铜镜常见的“采芝草”铭文,虽然无法通过古籍库在传世文献中检索到,但我们不能据此质疑前述著录与考古发现的真实性。这些由民间工匠刻铸的铭文中,还有很多词语不见于同时期的史籍记载,但这也都是真实历史的组成部分。

王国维先生曾提出著名的“二重证据法”,强调“纸上之新材料”与“地下之新材料”相结合的重要作用。这是他对历史研究作出的重要贡献。值得我们注意的是,在龟甲兽骨上刻下真实商王室谱系的是“贞人”这一特殊人群,为了符合甲骨占卜的神圣性与庄重性,贞人需要通过大量练习,熟练掌握在甲骨上工整刻字的技能后,才能参与正式的卜辞刻写。

以此类推,不同考古材料生成的具体历史情景不同,刻铸文字的人群也有所不同。曹锦炎先生在《两汉三国镜铭文字整理与研究中的若干问题》一文中指出:“由于文字出于刻模后浇铸,制作过程中范模的热胀冷缩以及铜汁流融的不到位,也会造成文字笔画挤压、模糊或缺失,而工匠的疏忽、随意或文化水平原因,也会造成笔画甚至偏旁上的讹误。”即便是在交通、医学、科技都高度发达的今天,“昆仑石刻”的发现地点由于海拔高达4300米而氧气稀薄,许多生活在平原地带的人仍然无法适应这一环境。在历史上,能够到达扎陵湖畔并且在坚硬的岩石表面刻下文字的人,应该是身体素质最能适应当地气候环境的人,而非刻字最规范的人。工匠的知识、经验和临场发挥都具有复杂性与偶然性。

正史是由部分精英书写的历史,其背景是千千万万人民群众。群众的知识背景与语言表达方式与社会精英有很大区别。在由历史上的部分精英书写的传世文献之外,我们应该借由考古发现看到更广大的人民群众参与和创造的多样表述。

历史文献与考古材料之间存在一般与特殊、宏观与微观的关系。历史文献记载一般着眼于国家大事、历史大人物,叙事往往是宏观、简要、制度化的,很难如考古发现的实物资料那样精准、具体、个性化。考古发现的实物资料既可能“严丝合缝”地实证传世文献记载,也可能补充传世文献记载的不足和缺失,甚至可能反证某些传世文献记载的片面。那些意想不到的发现、一时解释不清的事物,推动着我们不断加深对历史的理解。这正是考古的意义所在。所以,如果因为传世文献没有记载某个词语而质疑考古发现,其逻辑有武断之嫌。

我们期待更多的考古发现与论证,来不断丰富对历史的认知。

(稿件统筹:光明日报记者 王笑妃、郭超、陈雪)

《光明日报》(2025年07月25日 08版)