点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:赵建永(天津社会科学院哲学研究所研究员)

学人小传

本文作者供图

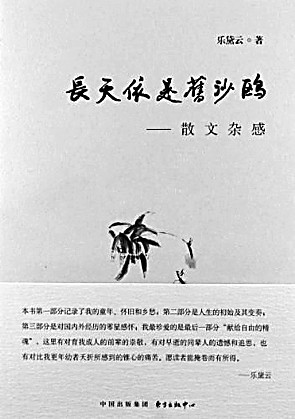

乐黛云(1931—2024),贵州贵阳人。1952年北京大学毕业后,留校任王瑶教授助教。曾任深圳大学中文系主任、北大比较文学与比较文化研究所所长、中国比较文学学会会长、国际比较文学学会副主席等职,获法兰西学院汪德迈中国学奖等荣誉。著作有《比较文学原理》《乐黛云海外讲演录》《跨文化方法论初探》等。

本文作者供图

1996年我进入北大,成为汤一介先生的门生和助手,由此结缘乐黛云师母。汤先生、乐师母不仅以渊博学识授业解惑,更以高尚品格立身行道,成为我学问与人生的双重导师。乐师母2024年7月27日仙逝,一年来,我近30载追随二老的情景,一幕幕在心头不断涌现。

本文作者供图

论衡学术 与时俱进

被季羡林先生誉为“奇女子”的乐黛云教授,出身文教世家。1948年,她同时考取四所名校,最终选定离家最远的北大。在北大,她与汤一介先生因志同道合而相恋,二人1952年结为夫妻。

汤一介之父汤用彤先生卧病后,乐先生悉心照料老先生,还成为他的学术助手,汤老临终以“沉潜”二字相嘱。在汤老教诲下,她潜心研读中国文学经典,为日后开拓比较文学、跨文化研究领域打下坚实国学根基。1981年她赴哈佛大学访学,主修比较文学并通览《学衡》文献。次年她到汤用彤曾任教的加州大学伯克利分校做客座研究员,两年间著成英文版《中国小说中的知识分子》等书。1984年,她与汤一介回国,助推中国文学和文化研究走向世界。从1989年起,她连续发表研究《学衡》的论文,成为国内最早为学衡派正名的学者之一。她对汤用彤、吴宓、陈寅恪等学衡派代表学者的系统考察,使其学术关切转向传统文化的现代转化,并以返本开新理念引导持续升温的“国学热”。《学衡》研究是她思想转折与重构的关键,由此她从比较文学转进跨文化研究领域。这不仅推动了中国文学研究范式的革新,更拓展了现代思想史的书写维度。

我与乐先生的密切合作始于整理汤用彤遗稿。汤一介师与我在校订遗稿过程中遇到外文疑难,常请她定夺。汤师患病时,她主持《汤用彤全集》事务。汤师逝后,乐先生接任《汤用彤全集新编》主编,终将500万字书稿付梓。她还大力支持胡士颍博士复刊《学衡》,且担纲主编。乐先生一向关注学术前沿,我撰写的一篇关于汤用彤黄老学研究的文章作为国家社科基金重大项目成果发布,她即索阅全文,并坦言:“婚前就有人告诫我:‘汤家深谙黄老之道,可要当心。’从此汤老与黄老的关联让我困惑了大半生。”这篇论文竟解开了萦绕她心头近70年的学术疑团,也使我恍然明白她在《我心中的汤用彤先生》所述新婚激进宣言的历史语境。她把该纪念文及其学衡派研究力作《汤用彤与〈学衡〉杂志》一并收入《汤用彤学记》,临终前又促成该书增订再版。她曾约我为《跨文化对话》撰文《汤用彤与跨文化研究的开创》,惜因我自感文章尚不完善,未尽早定稿,至今引以为憾。

和而不同 贵在同心

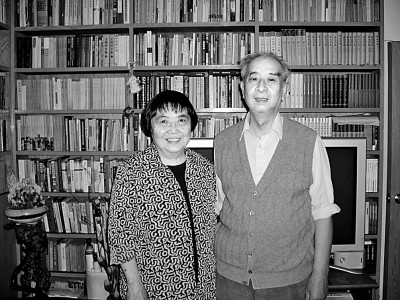

乐黛云(左)与汤一介。

本文作者供图

乐汤二师性格迥异,他们既保持鲜明学术个性,又在思想深处互补共振,相得益彰,形成儒道互补、东西互济的家风,如双剑合璧,无往不利,诠释了和而不同的东方智慧。这体现在他们对中西文化对话的协力推进中,也彰显于一些重大文化工程的协同创新里,为世人树立起各美其美、美美与共的生命范式。

和而不同,绝非无原则的妥协,而是饱含刚柔并济的智慧。乐先生为人亲和又心怀侠义,在抢救文化遗产时更显非凡胆识。汤先生创立的中国哲学暨文化研究所、中国文化书院均驻北大校园内的治贝子园。当该园遭遇拆迁危机时,乐先生挺身而出。她指导我搜集该园系皇家园林、红豆馆遗存的文献,并请著名历史地理学家侯仁之先生把关。运用这些素材,她撰成《美丽的治贝子园》一文,发表后引发各界对文物保护的广泛关注。同时,乐汤二师联手张岱年、季羡林、吴良镛等学界泰斗发起倡议,终使该园列为不可移动文物。经媒体报道后,这一案例成为当代城市建设中文化遗产保护的典范。

美国学者亨廷顿提出“文明冲突论”后,乐汤二师敏锐洞悉,该论不仅涉及学术观点之正误,更关乎人类文明发展的根本方向。于是他们聚焦“和而不同”问题,嘱我查找《四库全书》中有关“和”的史料。我现在保存着一些便笺,从中可见其具体要求,如核实《广韵》“和,顺也,谐也,不坚不柔也”的经典释义。当时尚无电子检索,为不迷失于书海,我专程请教文献专业的师友,高效完成了任务。这种跨学科协作展现出乐先生“致广大而尽精微”的治学特质,也体现出两位先生重视传统思想的现代性转化。汤先生在创建中国解释学的过程中,重构了和谐观,这为乐先生提炼“和而不同的文化交往原则”提供了哲学支撑,直接影响了她对比较文学与跨文化本质的界定,即搭建差异共生的对话场域。

千禧年来临之际,乐先生在北大三教举办一场讲座,阐述多元文化发展观。散场后,我们漫步至治贝子园,仍沉浸于热烈讨论中。当我汇报“东西文化终会形成多元一体化格局”这个研究结论时,她立即指出:“‘多元一体’足矣,无需‘化’字。”虽经争辩,我们依然各持己见且彼此尊重。临别,她勉励我继续深化研究。此后,她出版《跨文化之桥》《涅槃与再生:在多元重构中复兴》等书,全面阐述以上观点。系统研读乐著,我方领悟这一字之差的闳深意蕴。

乐先生将“一体化”界定为与“和”相对立的单一趋同,故强调多元互动是文明进步的核心动力,主张以和而不同原则构建文化对话新机制。她注重保持差异与个性的多元之美,我则侧重通过互动形成有机整体和系统性统合效应。分野虽明,但我们在终极价值上存在深刻共鸣,均主张打造尊重差异、维护多样性的人类命运共同体、人与自然生命共同体。这种殊途同归印证了沟通可形成创造性共识,而共享空间要成为真正的共同体,尚须通过跨文化对话建立共识。

乐先生向以开放包容的胸怀鼓励学生畅所欲言,对持之有故的见解必认真商酌,甚至将与己见相左的拙文登载于她主编的刊物。她在著作前言中诚恳地表示:“师生之间的相互讨论与切磋促成了这些文章的写成。”2018年我获赠其新著《朝向“人类命运共同体”》,她在赠语中说“让我们在新视野下共同切磋”。此馈赠既为这场持续近20载的学术争鸣完美收官,又为我们研讨新课题开启崭新篇章。

以梦为马 融通古今

乐先生在21世纪初便以梦为马,从跨文化维度探寻“中国梦”的历史脉络与理论内涵。2013年,在协助乐汤二师编辑相关书稿的过程中,我理清了乐先生对中国梦的理论阐释,深切感受到她的精思卓识和人文情怀。她将中国梦纳入世界文明对话框架,力倡通过跨文化平等对话促进文明互鉴。其学说以文明传承与跨文化比较为经纬,构建了兼具本土性与世界性的阐释体系。

乐先生批判性解构了代表西方现代化范式的美国梦,揭示其以个人利益最大化为核心的物化本质,指出其价值观内含与他者为敌的意识,由此导致文化霸权与生态危机。美国式现代化道路远超世界资源承载能力,对全球的过度剥削使发展难以为继。鉴于此,她赞同美国思想家里夫金的观点,认为全球化正形成利益联动趋势,日渐使美国单边主义既危险又低效,难获其利且易生冲突。作为新文明观的欧洲梦,追求基于生活质量的可持续发展模式,然其区域一体化存在地区保护主义的局限性。在她看来,中华民族伟大复兴的中国梦本质上是现代化的强国梦。她眼中的中国梦,既立足国情,激活传统价值,又借鉴外国经验,融合全球文明精华。通过创造性转化,这一梦想将开辟出超越东西方二元对立的现代化新范式。

乐先生创建比较文学、跨文化学科的初衷,与中国梦紧密相连。她认为中国梦的核心是通过塑造“新中国精神”参与世界话语建设,而中国比较文学的发展就是一种世界性的文化建设。通过文明基因解析与全球化语境重构,她将跨文化比较范式引入政治话语分析,打破西方中心主义对“梦想”话语的垄断,揭示全球化时代非西方文明叙事重构的必然性。其思想体现为理想与现实的动态平衡,又强调全球对话合作而不是单边主义的权力滥用。

学术领航 文化摆渡

作为经济全球化时代的中外文化交流使者,乐先生既通过译介、著述、演讲推进文化传播,又与一些国际组织联合创建平台,架设起跨文化的桥梁。她主编《国外鲁迅研究论集》《远近丛书》《中学西渐丛书》,合作完成《世界诗学大辞典》和《北美中国古典文学研究名家十年文选》等著作,还与法国学者共同创办《跨文化对话》杂志,使其成为“讨论真问题的国际平台”。她频繁往来世界各地讲学,积极主办、参与国际论坛等活动,传播东方文化;同时系统引介一些重要西方理论,并尝试使之中国化。她提出文化互动认知论,倡导通过互识、互证、互补的跨文化深度对话,增进理解,化解纷争,避免灾难性文明冲突和战争。其工作使文化对话成为学界关注的焦点,提升了中国学术的国际话语权,建立起文化双向交流研究机制,为人类和平发展作出独特贡献。

乐先生将毕生精力奉献给文化教育事业。她主导构建了从本科到博士后的完整比较文学学科体系,培养出一批中坚力量,形成持续滋养学界的学术传统,逝前仍担任教育部文科重点研究基地北大跨文化研究中心主任,通过人才梯队建设,筑牢学科发展根基。

我初踏上学术之路即侍学汤乐二师,实乃人生至幸。二老待人以诚,见我习练太极,便将珍藏的龙泉双剑相赠,外出时还把订制的营养品留给我用。在这样充满人文暖意的环境中,我的成长受到全面濡养,不仅业务素质日益提高,连初来时瘦弱的体质也有了根本改观。

2018年,我在天津社科院创办“国学与跨文化研究中心”,乐先生任首席顾问。她为该中心题词赠书,暮年仍为其发展倾注心血,她的精神永励吾辈在传承中勇拓新局。

伉俪情深 超越生死

乐黛云(后排右)与家人合影,前排中为汤用彤,后排中为汤一介。

本文作者供图

乐汤二师相伴63载,在命运的重重考验里,始终同甘共苦,携手精进,感情愈显醇厚。二老自喻“未名湖畔两只小鸟”,世人却视这对历尽劫难的学者伉俪,如经烈火洗礼、涅槃重生的凤凰,在思想的天际比翼齐飞、共铸辉煌。2014年汤先生病逝,她以“你的小黛”署名献上挽诗“未名湖畔,鸟飞何疾;我虽迟慢,誓将永随”。寥寥数语道尽悲怆,更表明其继承遗志的决绝。追悼会上,我本欲安慰,她却主动握手说:“这些年你为汤先生辛劳付出太多了,我们都看在眼里,真心非常感谢!”此言如春风化雨,让我在悲痛中感到莫大慰藉,激励我协助师母完成恩师遗志。北大追思会前,我请她节哀保重。她平静回应:“眼泪都已流干,不再哭了!”

我们担忧她不堪承受哀恸,劝慰她能像杨绛在钱钟书逝后那样重新振作。不久她学古琴调节心情,身旁照片中的汤先生仿佛依旧默默陪伴。此后三年,她心境反复低迷,常念叨着与丈夫尽早合葬的心愿。我亦因痛失恩师而失眠,18年一切围绕汤先生运转的习惯,经多方调整才渐适应,唯梦中仍侍奉二老。弟子尚且如此,师母丧偶之痛可想而知。我感慨不已:很多伴侣陷入互耗困局,而如汤乐这般恩爱如初者,失伴后往往承受加倍创痛。人生究竟如何才能离苦得乐?为此,我接续汤先生父子对生死苦乐观的研究,并结合医学、心理学、系统论等科学前沿求索超越之道。

2017年春,饱受骨刺困扰的乐先生不慎摔倒,导致多处骨折。住院期间,她发微信向我倾诉所受痛苦,寻求化解之法。我当即从天津赶赴北大校医院探望。她倚坐病榻叹息:“尽管纳米技术加速了骨伤愈合,可我健康状况江河日下。”我宽慰道:“身体自然衰老虽无法抗拒,但您的心灵在时光淬炼中愈发纯净通透。”接着,我分享了关于生命终极关怀的心得和身心兼治的养生之道,她顿时兴致盎然。随后,我们就此话题多次深入探讨,师兄戈国龙教授亦来畅谈其对心性学的独到经验。几经省察体悟,她在生命至暗时期的“灵魂炼狱”中,终于完成自我疗愈与自性觉醒,穿越了人生至艰之情关生死劫。她坦然接纳:“人生路上,总有些旅程需要独自面对。生死本为一体两面,死亡并非终局,而是生命之舞的别样形态。”2018年夏,我又来汇报新收获,她感叹:“汤先生如果能听闻这般见解,看见我们近年的巨大进步,那该有多欣慰!汤先生在世时你若习得这些智慧,或可助他纾解身心郁结而延年数载。”

汤先生为乐先生80寿辰赠诗末句,以“转识成智觉有情”共勉。“转识成智”意为从表面认知升维至体用贯通的圆融觉照,“觉有情”指以自觉觉他的大爱精神,引导众生共同走向觉醒。这种智慧能够消解外求的情感执迷,实现从小我情感到大我情怀的升华。汤先生深知生老病死、别离诸苦乃世间常态,他临终最牵挂的是相濡以沫的伴侣和未竟的事业,而“转识成智”正是他为解决这些难题所留指南。作为清醒而富有情义的智者,他们通过毕生实践诠释了这一哲学,为现代人安顿生命、和谐共处点亮了智慧明灯。

传承遗志 续写新章

乐先生以时不我待的使命感推动生命的绽放,以忘我之姿投身事业,一部部拓荒之作相继问世。每次我去汤宅,总会看到她在电脑前专注工作的身影。丈夫离世后,她化哀思为动力,年届九旬仍每日阅读、思考、创作,在书山瀚海间传续爱人的学术薪火,尽显知识女性特有的生命韧性。这种超越生死的学术追随,造就了“双星互耀”的精神共同体。乐先生以高龄承担起整理汤先生大量遗稿的重任,组织系列纪念活动,建立研究机构,凝聚学术力量。

我们在编辑首部汤先生纪念文集《汤一介学记》时,她提供一手资料,并亲自组稿审定,使之及时面世。她委托我编撰《汤一介大事记》,后来在此基础上写成《汤一介学术年表》。她仔细审阅后补加他们一起经历的两件事:一是2008年汤先生发起儒学典籍现代诠释与《儒藏》编纂国际研讨会;二是2012年他们同获贵州论坛文化公益传播奖,当场将十万元奖金全捐给贫困山区小学。乐先生任名誉会长、李中华教授任会长的“汤一介研究会”,编辑纪念和研究汤先生的文集《追维录》《钻仰集》,两篇拙文被收录其中。她在序言中说:“借由这些文章,大家对一介的为人与为学也会有新的认识,这就是我当前所追求的幸福。”

为促进儒释道对话、弘扬传统文化,汤先生于2011年创办什刹海书院。2016年,时任院长的乐先生邀请我与陈鼓应、陈战国、郑开三位教授,共同完成了什刹海论坛道学季四场专题讲座。拙讲有关绿色发展的内容,整理成《道法自然的智慧》一文,应约发表于《光明日报》。汤先生创刊《儒释道与中国传统文化》时向我约稿,当时我忙于续编《汤用彤全集》无暇应命。她继任主编后,我从这场讲座中整理出论三教和谐观的两万字长文刊于该刊,落实了汤师与我的一桩约定。

2021年乐先生出版自传《九十年沧桑》,通过梳理个人命运与时代进程的互构轨迹,将私人情感升华为对生命本质和知识分子责任的反思。相比其早期回忆录《面向风暴》《我就是我》《四院·沙滩·未名湖》等作品的激扬文字,该书透出世事磨砺后的精神圆融,将苦难与教训转化为洞达的生命智慧。对记忆的重组和诠释是一种创造过程,而饱经坎坷终归于平静恬和,则是一种令人景仰的澄明境界。此书与她整理出版的汤先生自传《我们三代人》珠联璧合,颇具史学价值和文学魅力。她逝前编成的十卷本《乐黛云集》,与十卷本《汤一介集》交相辉映,完整呈现了他们的思想精粹。汤先生逝世10周年前夕,她圆满完成了人生使命,溘然长逝。他们用一生证明:当个体理想汇入时代潮流,终将冲破生命有限的藩篱,在精神世界的永恒安宁中铸就不朽。

近期经汤乐门下弟子与相关机构通力合作,“汤一介、乐黛云生平展”在汤用彤纪念馆永久展出,使先哲生命精华凝铸成不朽的精神丰碑。怀念先哲的最佳方式并非沉湎于哀痛,而是将其理想与智慧化为源泉,在新时代续写新章。值此乐先生忌辰,更显厚重深意。

《光明日报》(2025年07月28日 11版)