点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【作家手稿观察】

作者:陈艳(中国现代文学馆编审、《中国现代文学研究丛刊》副主编)

1999年,舒乙在接受采访时用“最后的手稿”来形容中国现代文学馆(以下简称“文学馆”)收藏的作家手稿。他认为,随着越来越多的作家使用电脑写作,作家手稿势必会越来越少。这样一来,先前那些已经产生,或正在产生的手稿,可以说就成了整个时代的“最后的手稿”。而这些作家手稿,大多数情况下,往往也是这位作家“最后”的手稿。正是由于“最后的手稿”的不可替代和不可再生,作家手稿在新世纪以来越来越受到重视,不仅被博物馆、图书馆、档案馆热情征集,频频在拍卖行中拍出高价,而且在学界兴起了手稿研究的热潮。

丁玲《杜秀兰》手稿。中国现代文学馆藏

手稿具有独一无二的属性

作家手稿是文学馆最为重要的收藏品类之一,785件珍贵文物中,作家作品手稿有192件,另外还有84件作家书信,也算是手稿的一种。文学馆的两件镇馆之宝,均为现代文学巨匠的手稿。老舍的长篇小说《四世同堂》,留存下来的第一、二卷手稿于2002年入选第一批《中国档案文献遗产名录》,是其中唯一一部文学类作品手稿。茅盾长篇小说《子夜》的手稿,与茅盾为写作《子夜》准备的“记事珠”“提要”“大纲”一起被保存在文学馆。

在现代作家手稿之外,文学馆收藏的红色经典手稿也蔚为大观,最为重要的“三红一创 青山保林”八部红色经典,其中《红岩》《红日》《红旗谱》《青春之歌》《保卫延安》《林海雪原》等6部的手稿保存于文学馆,正以“‘三红一创 青山保林’红色经典展”的形式面向大众展出。而《沉重的翅膀》《少年天子》《长恨歌》《张居正》等茅盾文学奖获奖作品的手稿,更是丰富了文学馆的馆藏,使之成为收藏中国现当代文学重要资料的宝库。这实际上已经超出巴金先生创办“中国现代文学馆”的初衷,使得“现代”一词打破文学史时间上的限制,具有现代性和现代化的深刻内涵。

文学馆于1985年3月26日正式开馆。创始人巴金先生早在1980年底与姜德明通信时,就谈到想创办一所“现代文学资料馆”。1981年,他在《现代文学资料馆》一文中设想文学馆是一个资料中心,“它搜集、收藏和供应一切我国现代文学的资料,‘五四’以来所有作家的作品,以及和他们有关的书刊、图片、手稿、信函、报道……”作家手稿、信函是巴金和他的朋友们特别重视的文学资料,具有独一无二的属性。

巴金重要支持者孔罗荪为创办文学馆的设想在北京四处奔走。1981年3月26日他在《人民日报》发表《一项重要的文学建设》,其中写道:“前些日子,我曾经访问过茅盾同志,他非常赞成这个建议,并表示要把他全部创作资料提供给文学馆。他还讲到三十年代初创作长篇小说《子夜》,原来的题目叫《夕阳》……这部写于半个世纪之前的原稿,还能幸存,实在感到无限的庆幸。他说,文学馆成立的时候,他将把自己全部著作的各种版本,包括《夕阳》在内的原稿,都送由文学馆保存。”孔罗荪在茅盾生前的拜访,最终促成《子夜》等珍贵手稿入藏文学馆。

巴金、孔罗荪对作家手稿的重视,更多还是源于抢救现代文学资料的危机意识,看重的是手稿作为重要历史文献的资料价值。如巴金所说,通过现代作家手稿能够“认识自己,认识我们的文学,认识中国人民的心灵美”。臧克家同时在《人民日报》发表的《建个文学馆,好!》,明确指出作家手稿的研究价值:“我认为,保存作者手稿,也大有必要。既可以对照手稿与印稿的不同,从中看出作者的修改意图,同时在手稿上也可以窥见作者涂改删削的痕迹。”这也是较早论及手稿研究的文章。

正是由于早期文学馆的热心支持者对作家手稿的重视,文学馆的创生、建设时期始终伴随着对手稿的大力征集与整理。用舒乙的话来说,文学馆一建立,即重视收集作家手稿的工作,可谓正其时也,此前此后正是作家手稿产生的最发达时段。也就是说,文学馆的手稿征集工作既得风气之先,也恰逢其时。

新时期伊始,文学界和学术界掀起抢救新文学史料的热潮,1978年人民文学出版社创办专门性刊物《新文学史料》,作家自述、访谈,以及回忆性文章随之兴盛。而巴金呼吁建立文学馆,别具慧眼地提出把现代文学的重要资料以实物的形式集中保存起来,得到众多作家的鼎力支持。在正式开馆之前,巴金及好友已多次向文学馆捐赠资料,其中包括许多珍贵手稿,并设立第一个作家文库“巴金文库”。20世纪80年代,在文学史上熠熠生辉的很多现代作家还在世或去世不久,保存下来大量手稿。八九十年代也是新时期作家手写的黄金时代。文学馆很大一部分重要的作家手稿都是在这个时间段由作家或亲属,以及出版单位如人民文学出版社等捐赠而来。2025年文学馆建馆正好40年,作家手稿作为特色收藏,已经以其文献文物价值和研究价值发挥了巨大作用。

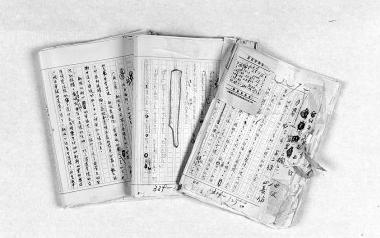

曲波《林海雪原》手稿。中国现代文学馆藏

讲好手稿背后的故事

时至今日,由于时间久远和珍稀难得,文学馆的现代作家手稿很多已经成为文物。它们往往通过各种展览呈现在大众面前,作为历史文化遗存的展品,让观众借以触摸历史、想象历史。让文物活起来,某种意义上也是要讲好手稿背后的故事。

茅盾故居的常设展“万里江山一放歌——茅盾生平展”就展出《子夜》手稿。这份茅盾为其幸存而“感到无限的庆幸”的原稿,背后有一个动人的故事:1931年茅盾在上海,一边写作《子夜》,一边将写好的稿子交给好友郑振铎,准备由《小说月报》连载。不料“一·二八”淞沪抗战中,商务印书馆被日军炸毁,《小说月报》停刊,茅盾交去的手稿也化为灰烬。万幸的是,被毁的是茅盾夫人孔德沚抄写的副本,原稿还留在家中。1937年抗战全面爆发,茅盾夫妇在离开上海之前,把《子夜》原稿托付给二叔沈仲襄,沈仲襄将其锁在交通银行的保险柜里,这部440页的手稿得以完好地保存下来。

“茅盾生平展”第二展厅以“《子夜》:一个1930年的中国罗曼司”为标题,展现《子夜》的主题及人物形象。小说手稿如同题眼,真切地呈现了从“夕阳”到“子夜”,作者所思所想与时代历史、国家命运的紧密相连。由此作家手稿和策展人付丹宁对《子夜》的解读形成一场穿越时空的对话。

《子夜》手稿在银行的保险柜中躲过了抗战的炮火,而《四世同堂》第一卷《惶惑》、第二卷《偷生》就写于抗战后期大后方,即1944年、1945年的重庆北碚。《四世同堂》讲述北平沦陷后的市民生活,是老舍“从事抗战文艺的一个较大的纪念品”。

《惶惑》《偷生》被老舍用毛笔工工整整地写在大后方的土纸上。据舒乙回忆,遇到日军轰炸躲防空洞,老舍什么也不拿,就用小包袱随身带着《四世同堂》手稿。1946年老舍去美国讲学,又带上两卷共60万字的手稿,自己装订成12大册。第三卷《饥荒》写于美国。1949年老舍从美国带回完整的三卷本手稿,第三卷用钢笔写在黑色封皮的大16开笔记本上,可惜未能保存下来。2019年值老舍先生诞辰120周年之际,文学馆为这部曾远涉重洋、历久弥新的“国宝”档案举办“《四世同堂》手稿特展”。手稿的纸张、用笔体现了抗战时期的特色,大后方没有光滑的道林纸,老舍只能用粗糙的土纸,也因为纸张脆弱,甚至不能用硬笔尖的钢笔书写。手稿及其背后的故事使得这部杰出的现代长篇小说更为立体丰厚、真实可感。

《子夜》《四世同堂》手稿是国家一级文物。文学馆还有更多作家手稿,因为未刊、删改、版本等原因,研究价值更高。2024年丁玲一份藏于文学馆的未刊手稿《杜秀兰》,引发学界关注。据王增如《关于丁玲未刊小说〈杜秀兰〉》,1955年冬天,丁玲深入北京西郊采访成立高级合作社的情况,同年12月至次年1月在北京多福巷家中完成短篇小说《杜秀兰》。贺桂梅、何吉贤、程凯等学者把小说内容、人物塑造与历史视野、时代语境结合起来,完成对这部未刊手稿的深入解读。由于中国丁玲研究会出色的选题策划,《杜秀兰》与柳青未刊手稿《在旷野里》所引发的学术讨论一起被评为2024年度“中国人文学术十大热点”之一。这也为未刊手稿研究提供一个值得效仿的范例。

手稿研究的新动向

重要作家具有学术价值的未刊手稿毕竟数量有限,而且随着史料整理的热潮,这样的未刊手稿只会越来越少。手稿研究的另一主要方向是修改痕迹研究和版本校勘研究。

曾经产生过广泛影响的红色经典《青春之歌》,因杨沫对小说进行过多次大的修改,版本研究就极有必要。1987年杨沫将《青春之歌》手稿捐赠给文学馆。这部手稿作为作家出版社1958年初版本的“祖本”,具有不可替代的重要性。唐媛媛在博士论文《一本书中的历史——杨沫〈青春之歌〉版本变动研究》中认为:“从版本学的角度看,手稿本更重要的价值,还在于它是一个文本未进入社会传播之前的原始形态,这可能是最接近作家原始文本意图和阐释基调的文本。”因此考订《青春之歌》从手稿本到初版本的衍变过程,可以深入理解杨沫的创作动机及其与出版机构之间的互动妥协。手稿本的修改痕迹也生动展现了当时的文学生态和历史语境。

2021年78册《鲁迅手稿全集》的影印出版,不仅是学界和出版界的一件大事,也催生了大量鲁迅手稿研究成果。在参与编辑过程的专家符杰祥看来,《鲁迅手稿全集》的编纂引出“大手稿学”的概念。新编《鲁迅手稿全集》把课堂笔记、批校、题签、家用账、便条等大量传统手稿之外的鲁迅手书文献归入“杂编”,突破传统手稿以创作为中心的限制。这一说法自然是见仁见智。符杰祥说,“杂编”是突破最大,也是争议最大的,但“大手稿学”触及手稿研究的真问题。事实上传统手稿的范畴一直在扩大,在文稿之外,翻译、书信、日记等通常也被视为手稿。

以文学馆馆藏编目为例,作家翻译、日记原稿被纳入手稿类,书信虽然另外分类,实际上还是手稿的一种。但文学馆也有一些特殊的作家手迹难以归类,比如茅盾藏书中的眉批本。20世纪50年代末60年代初,茅盾在阅读新近出版的文学作品时,在书上写有大量的批注。文学馆“茅盾文库”藏有45册茅盾眉批本,其中既有《青春之歌》《红旗谱》《山乡巨变》等红色经典,也有阮章竞、田间、郭小川等人的诗集,还有茹志鹃等小说家的新作。据学者姚明考证,茅盾的批注与其日记、书信、文论有相当紧密的勾连,能从阅读和创作的角度更深入理解新中国成立后茅盾的文学评论和文艺思想。茅盾眉批本被归于图书,但实际上又有手稿的功能,具有比较重要的研究价值。

与舒乙“最后的手稿”说法相呼应的是,2018年文学馆在北京和广州两地举办“回望手写时代——中国现代文学馆馆藏80年代手稿展”,展出巴金、汪曾祺、莫言、刘心武、刘震云等16位名家的24部作品手稿。在策展人看来,20世纪八九十年代,中国当代文学迎来手写时代最后的黄金时期。由于手写时代的远去,不仅仅是文学博物馆的征集对象要与时俱进,也意味着手稿保存、利用方式的日益更新。文学馆的数字化藏品近10万件,以手稿与书信为主,数量还在不断增加。日前,国家图书馆依托《鲁迅手稿全集》建设而成的鲁迅手稿数据库开通试用,这是国内第一个作家手稿数据库,也为作家手稿的使用开辟了新路。从传统的影印出版,到现代的数字化乃至数据库建设,“最后”的手稿将“永不消逝”,更触手可及。

《光明日报》(2025年08月06日 14版)