点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【谈文绎史】

作者:高昌(中国文化报社理论部主任)

诗友赴杭州越王城采风,写了一首诗:“城头仍挂古旌旗,参谒越君勾践迟。尝胆三年含血咽,卧薪一计斗夫差……”这首诗用的是平水韵,押“支”韵。不久,诗友又说,有友人告诉他,“夫差”的“差”字读音不对,韵部用错了。但我记得聂绀弩先生写过“天上玉人来日本,吴家西子嫁夫差。描成京兆双眉样,不合时宜一肚皮”。这里的“差”字,也是按“支”韵用的。以聂先生的古典文学修养,肯定有他的依据。

夫差(?—前473),春秋时吴国国君。“差”字是多音字,常见有四种读音:“支韵,平声(cī),音縒,次也,不齐等也;麻韵,平声(chā),音杈,贰也,不相值也;佳韵,平声(chāi),音钗,差使也;祃韵,去声(chà),杈去声,差异也。”现代汉语工具书,一般都把夫差的“差”字读音标作“chāi”。依据主要是唐人陆德明《经典释文》中“初佳反”的注释。根据上字取声、下字取韵及调的规律,过去大多把“初佳”反切成“杈”音。后来有学者指出“佳”在唐代及以前读作“gāi”,认为“夫差”读作“扶钗”,才是“今天的正确读音”。此说如今虽成主流,却未必“一锤定音”。何况陆德明所处的唐代,距夫差时代已经一千来年,怎能断言唐代的读音肯定就是春秋时候的古音呢?

宋代吴可的《藏海诗话》已经表示疑惑,认为夫差的不同读音“必有来历,姑记之以俟知者”,可见其音读之异由来已久。既有异读,存疑可也,未必强求一统。清代的《康熙字典》明确将夫差的“差”字列为“佳”韵,但清代诗人创作却多采“麻”韵,如易顺鼎的诗句“生涯我亦如枯木,风味君真似苦瓜。黄土前身呼梦晋,青山故国吊夫差”。

诗词用韵是汉语读音的活性传承,也是历代语音的生态史料。检诸历代诗词,把夫差的“差”字读作“钗”,并用为“佳”韵的作品非常少见。清初毛奇龄的《西子》仅作一例:“捕鲤开荷屋,栖乌下柳街。莫嫌娇贵甚,夫婿是夫差。”而在唐宋诗人笔下,此字则多读“杈”音,用为麻韵,如宋之问的“山薮半潜匿,苎萝更蒙遮。一行霸句践,再笑倾夫差”。再如黄庭坚的“诗翁琢句玉无瑕,淡墨稀行秋雁斜……笔力有余先示怯,真成句践胜夫差”。到了明代,诗人们则多读“縒”音,用为支韵。如徐渭的“退耕始觉投吴早,雪恨终嫌入郢迟。事到此公真不幸,镯镂依旧遇夫差”,再如陈岳的“愁闻笳管清商调,闲赋蒹葭白露诗。输与一筹还范蠡,解将西子赚夫差”。那么,夫差之“差”用入诗词写作,是以唐音为准、以明音为范,抑或以清典为据?我认为,只要有所依据即可,不必唯唐、唯明、唯清,执一端而否定其余。

从语义上分析,作为人名用字,应该含有一份美好祝愿。读音不同,褒贬色彩也不同。“差”字读作“cī”时,含有等级和次序的语义,可取“超越”和“更加优秀”的寓意,似乎更合命名之常。语音流转有个约定俗成的演变过程。夫差的读音注释,现代工具书多写为“fū chāi”,那么今天人们的日常使用,应当遵从词典标音。但若采用平水韵等旧韵从事创作时,也要求按照今人词典的读音为根据,则“此言差矣”。

古音之辩近来颇盛,如“京口瓜洲一水间”的“间”字,该读一声还是四声?众说纷纭。这些古音考证可存其学术,但不宜指定唯一的标准答案。不必强令今人去从古读,也不宜在当代语境中单独还原某字的古音。同样道理,当代诗词创作有旧韵、新韵之别。知古倡今、双轨并行的观点,得到更广泛的共鸣。九方皋相马“得其精而忘其粗”,诗词创作也应当知古通变,重在表情达意,而不是在个别读音上钻牛角尖。既不可泥古不化,亦不宜强今从古。

语言如流水,音变乃常态。若执一古音而绳今之口,岂非现代版刻舟求剑?

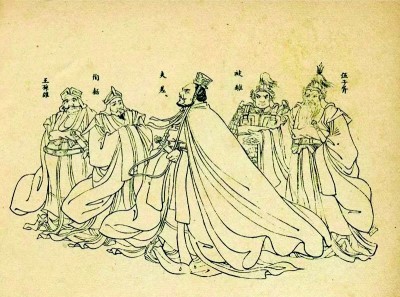

程十发连环画《胆剑篇》中的夫差等 图片由作者提供

《光明日报》(2025年08月08日 16版)