点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:李兰芳(首都博物馆副研究馆员)

枇杷是常绿小乔木,属蔷薇科枇杷属,生长于雨量充沛、温暖湿润的亚热带地区。果实酸甜可口,有化痰止咳、和胃降气的功效,是夏日很受欢迎的水果。《齐民要术》引《广志》曰:“枇杷,冬花。实黄;大如鸡子,小者如杏;味甜酢。四月熟。出南安、犍为、宜都。”汉武帝很喜欢枇杷树,初修上林苑,命各地进献名果异树,其中就有“枇杷十株”。司马相如的《上林赋》也有记载:“于是乎卢橘夏孰(熟),黄甘橙楱,枇杷橪柿,楟柰厚朴,梬枣杨梅。”不独武帝,他的祖父汉文帝也是枇杷爱好者。那么,枇杷又是怎么运到汉长安城的?

清代吴其濬《植物名实图考》所绘枇杷 图片由作者提供

汉中郡的特产

正如史书没有记载荔枝怎么运到唐长安城,我们原本也不知道枇杷如何到达汉长安城。所幸,地不爱宝,2004年在湖北荆州纪南镇松柏1号墓出土的一枚木牍告诉了我们答案。

·令丙苐(第)九

丞相言:请令西成(城)、成固、南郑献枇杷各十。至不足,令相补;不足,尽所得。先告过所县用人数,以邮、亭次传。人少者,财助。献起所为檄,及界,邮吏皆各署起、过日时。日夜走,诣行在所司马门。司马门更诣大(太)官,大(太)官上檄御史,御史课县留穉(迟)者。御史奏请许。

制曰:可。孝文皇帝十年六月甲申下。

汉文帝十年六月甲申——公元前170年6月30日,正是当时汉中枇杷成熟的季节。这一天,汉文帝颁布了一道诏书,命令西城、成固、南郑三县进献枇杷。西城在今陕西安康,城固在今陕西城固,南郑在今陕西汉中,当时都属于汉中郡。三县都位于陕南秦岭、大巴山间的汉水谷地,是枇杷分布的北缘区。这意味着再向北,枇杷树可能就不结果了。枇杷原产于今天的四川、湖北,后来广泛分布于长江流域以南的低山丘陵和平原地区。汉中郡并不是枇杷的南方主产区,为什么汉文帝偏偏选中这里呢?而且规定,三县要互相帮衬,如果有的县没这么多枇杷,另外两个县要补足。如果实在不够,尽力而为即可,并不要其他地区的枇杷。现代农林科技工作者认为,陕西秦巴山区光照充足,昼夜温差大,枇杷果实的品质、风味反而比南方主产区更胜一筹。到了唐朝,这里的枇杷仍是土贡中的明星产品。《旧唐书·德宗纪》:大历十四年(779)五月,“戊寅,诏山南枇杷、江南柑橘,岁一贡以供宗庙,余贡皆停。”唐德宗的意思是朕体恤民生,可以免除很多土贡,但是枇杷、柑橘是给祖先们吃的,绝对不能少。汉中郡三县被选中当然还有另外一个重要原因——离长安近。枇杷虽比荔枝保鲜时间长,但也有限。熟透的枇杷仅能保存2至3天,未完全成熟的可延长至七八天。相较于南方主产区,汉中郡显然离长安更近,运输距离大大缩短。

由于汉中连接关中、蜀地,政治、军事地位非常重要,所以虽然有山川阻隔,但早就开凿了几条通往关中的交通路线,自西向东分别为故道、褒斜道、灙骆道、子午道。西城县距离子午道比较近,走子午道最为便捷。对于这条路线没什么疑问。但成固、南郑二县呢?堂光道就是后世的灙骆道,取线秦岭北坡,汉初虽已开通,但可能不是主要干道,长期阻塞难行,直到东汉中期,才重新开通。这条道路首先被排除在外。故道是早期蜀道的主线路,不过由于路况不好,崎岖不平,还要绕远很多,所以后人又开辟了褒斜道。刘邦受封汉王,入汉中走的就是褒斜道,但褒斜道也因此毁于刘邦之手。为了迷惑项羽,表示绝无东还之意,刘邦烧毁了褒斜道栈道。此后的80多年中,故道再次成为关中与汉中、蜀地之间的主要交通路线。直到汉武帝任命御史大夫张汤的儿子张卬为汉中太守,组织数万人重修褒斜道500多里。看来,成固、南郑二县的枇杷只能由故道入京。

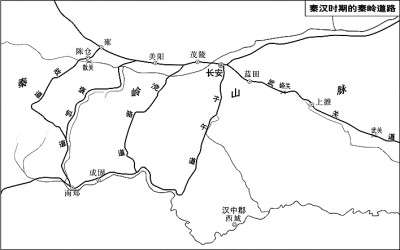

秦汉时期的秦岭道路 图片由作者提供

邮吏接力运输

为了把枇杷尽快运到长安,使用了国家的文书传递机构和方式,实行接力运输,每组邮吏负责一段路程,走完这段就移交给下一组。对于运输方式、级别、速度、时限当然都有详细规定,这就是松柏木牍上的诏令所说:“先告过所县用人数,以邮、亭次传。人少者,财助。献起所为檄,及界,邮吏皆各署起、过日时。日夜走。”为了保证运输工作顺利完成,三县要先估计沿途各县需要多少邮吏支持,如果没这么多邮吏,就要提供经费保障。唐朝仍沿用这种制度。敦煌写本《S.1344开元户部格残卷》记载了唐睿宗景云二年(711)闰六月十日的一条敕令:“诸州进物入京都,并令本州自雇脚送。如口味不堪久停及僻小州无脚处,□安西已来,依旧给传驿。”西汉初年的法律汇编《二年律令》有专门的《行书律》。根据《行书律》的规定,以邮行是比较高级、快速的文书传递方式,如果不是紧急文书,擅自以邮行,责任人要被罚金二两。对于传递文书的速度也有严格的规定,一日一夜当行200里。如果没有按时到达下一个驿站,邮吏会受到严厉的惩罚:延迟半天,笞刑五十;延迟一天,笞刑一百;超过一天,罚金二两。所以,邮吏在出发前都要制作一个檄书,详细记录出发时间、到达时间。到达长安后,最后一站的邮吏把檄书上交御史台,由御史台审核是否有人没按照规定完成运输任务。当然,关于运输速度,居延汉简还有一日一夜当行160里的说法。可能是根据当地自然环境、交通条件做出了调整。西城县枇杷要走的子午道全程大约1000汉里。据考古调查,褒斜道全长250公里。汉代1里约414米,250公里相当于604汉里。故道比褒斜道长近400里,所以全程约1000汉里。出故道,自郿县东至长安又有约172公里的路途。因此,成固、南郑把枇杷运到长安,要走约1400汉里。考虑到道路艰险难行,以一日一夜行160里计,西城的枇杷走六七日才能送到长安,成固、南郑的还要慢一二日。可见,枇杷送到宫廷,需要尽快食用,除非采摘后立即使用保鲜技术延缓腐败,可惜这则诏令没有记载。

枇杷跋山涉水来到长安城,自有相关部门按程序接收。公车司马令不但“夜徼宫中,天下上事及阙下,凡所征召,皆总领之”(《汉官仪》),而且有接收、检视贡献的职责。所以,最后一站的邮吏要把枇杷和檄书一并交给公车司马令。太官属少府,负责皇帝膳食。柏梁台建成,汉武帝心情颇好,于是召集群臣宴饮。为了助兴,规定能作七言诗的人才可上座。群臣纷纷根据自己的职司特点作诗,比如太常周建德曰“撞钟击鼓声中诗”,宗正刘安国曰“宗室广大日益滋”。轮到太官令时,他略加思索,列举了几种果实:“枇杷橘栗桃李梅。”不知是不是对贡献的枇杷尤其印象深刻。所以,此后公车司马令要把枇杷和檄书一并交给负责皇帝膳食的太官令。太官令属官一方面把檄书转交御史台,一方面把枇杷进献给皇帝、后妃食用或者用于宗庙祭祀。

汉文帝的这道诏令后来被编为“令丙第九”,用现在话说就是第三部分第九条,可见已经转化为具有长期法律效力的令。松柏1号墓的年代是武帝早期,距离汉文帝十年已有40年之久。墓主人周偃生前是南郡江陵县西乡(今湖北荆州)的一个小吏。他抄下这则法令并随葬墓中,大概是因为生前工作中也会用到。事实上,汉文帝十年形成的这个鲜果贡献制度,不但适用于西汉,还延续至东汉。据谢承《后汉书》记载,东汉和帝年间,唐羌担任桂阳郡临武县(今湖南省郴州市)县长,此地离交州比较近。交州一带每年都有献龙眼、荔枝和其他生鲜果品的政治任务。为了完成这一艰巨任务,使用“十里一置,五里一候”的邮驿系统,驿马日夜不休,接力传送。有的地方山路崎岖险阻,还有老虎、恶狼出没,邮吏命丧奔途也不是稀罕事。相邻的临武县自然是中转站之一,因此也深受其害。唐羌忍不住上书汉和帝:“臣闻上不以滋味为德,下不以贡膳为功,故天子食太牢为尊,不以果实为珍。伏见交阯七郡献生龙眼等,鸟惊风发。南州土地,恶虫猛兽不绝于路,至于触犯死亡之害。死者不可复生,来者犹可救也。此二物升殿,未必延年益寿。”汉和帝下诏说,让各地献珍馐美味不是朕要饱口腹之欲,而是要祭祀宗庙。既然如此劳民伤财,交阯七郡以后就免了贡献龙眼、荔枝的苦差。贡献南方珍果到底是为了皇帝尝鲜,还是为了孝敬祖先已不得而知,不过可以想见,它们终究免不了再次上贡的命运,到了唐朝更是留下“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的名句。

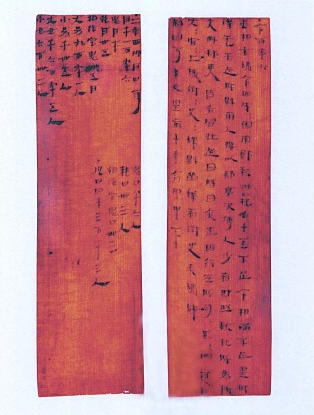

松柏1号墓出土的木牍 图片由作者提供

《光明日报》(2025年08月08日 16版)