点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:成一农(北京大学历史学系教授)

《天地之间:古地图中的中国故事》是一部由中国国家图书馆(以下简称“国图”)舆图组专家团队执笔的普及性学术著作。书中精选52幅从战国至清代的代表性舆图,如战国《兆域图》、西汉《马王堆地形图》、宋代《禹跡图》、明代《坤舆万国全图》、清代《福建舆图》等,以图读史、融史于图,系统展现了中国古地图的绘制技术、政治意义与文化内涵,具有重要的学术价值和史料价值。

图载山河 照华夏经纬

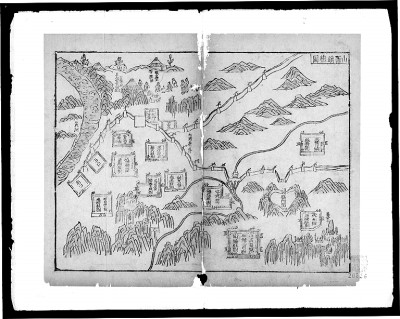

《山西镇总图》图片选自《天地之间:古地图中的中国故事》

地图作为我国浩繁典籍中的一个重要门类,自20世纪初国图(时称“京师图书馆”)成立之日起,就是重要的藏品之一。历经百余年的积淀,国图的地图收藏规模在国内公藏机构中无出其右。虽然其在孤本珍稀性上可能稍逊于中国第一历史档案馆等机构,但馆藏的系统性与完整性在海内外均首屈一指。

国图所藏中国古代地图主要源于清宫内阁大库,以及近代以来几代图书馆员的持续搜集。清宫内阁大库是收藏明清两代档案的重要机构,内阁大库档案由明档、盛京旧档、清档三部分组成,地图是其中的重要门类。京师图书馆所藏第一批地图就来源于清宫内阁大库中的地图文献。这批地图是我国古代地图中的集大成者,堪称国之宝藏,是研究明清时期的政治、经济、交通与城市等诸多方面的重要资料,也是研究我国古代地图文化史的重要依据。

国图古籍馆舆图组的日常工作虽以馆藏古地图整理为主,但此类整理必须结合学术研究。因此,其对古地图的研究积淀深厚,传统可追溯至中国古地图研究的开创者王庸,这一研究基础也是海内外其他藏图机构难以比拟的。

王庸主持舆图工作期间,一方面积极向各方征购新旧地图以补充馆藏,另一方面带领工作人员完成全部馆藏地图编目。前者使国图(时称“国立北平图书馆”)在20世纪30年代初形成规模可观的收藏体系,尤以珍贵绘本、孤本地图为特色;后者则为后人了解国图地图收藏奠定了基础。这些基础工作不仅为后世留下宝贵遗产,也促使王庸形成重要学术成果——其《中国地图史纲》即是中国地理学史研究的开创性著作。

《天地之间:古地图中的中国故事》陈红彦 主编 北京大学出版社

中国古代地图作为古人对地理空间认知的图形化再现,直观反映了当时建构的地理秩序及世界观。然而长期以来,无论学术研究还是公众普及,主要依赖文字材料,对古地图关注有限。即便在探讨中国古代疆域与政区变迁等地理议题时,也多采用今人绘制的地图集。近年来,随着更多中国古代地图公布,其在解决现实问题与深化研究中的价值日益凸显,学术界开始重视整理与研究古地图,甚至将其作为历史叙事的主要材料。该书正是在此背景下,由舆图组成员遴选馆藏珍品撰写完成。

本书作者团队,包括舆图组成员白鸿叶、成二丽、任昳霏、翁莹芳、吴寒和易弘扬。他们继承并弘扬了舆图组的研究传统,在中国古地图研究领域均已取得有影响力的成果,如白鸿叶对《皇舆全览图》和政区图的探索,成二丽对《乾隆京城全图》的深耕,吴寒对山川园林图的分析等。这些扎实的研究成果构成了该书学术品质的核心保障。

图类精析 演范式鼎新

国图所藏古地图以清代为主,因此该书虽按朝代编撰,但对清代之前的各时期,仅选取具有代表性和影响力的地图进行介绍。

例如宋代部分,涵盖苏州碑刻博物馆藏石刻《天文图》(汇集宋代天文资料)、读经地图典范《禹跡图》(描绘《尚书·禹贡》内容)、宋代“天下总图”《墬理图》、对后世产生广泛影响的《六经图》与《十五国风地理之图》,以及展现宋代筑城官方规范“程序”的《静江府城池图》。对于存世数量较多的清代地图,则分类为政区图、运河图、军事图、交通图及名胜图进行系统介绍。

在古地图分析中,该书既吸收前沿成果又有所创新。以敦煌壁画《五台山图》为例,因其为壁画,传统地图学史研究多未重视,虽少数著作收录,但长期处于学术边缘。近年来顺应世界古代地图研究的潮流,中国古代地图学界开始试图拓展古地图的研究范围,将地图视为“是便于人们对人类世界中的事物、概念、环境、过程或事件进行空间认知的图形呈现”,由此中国古代的岩画、壁画、山水画,甚至器物上的相关图形也开始被纳入古地图的研究范畴中。书中将《五台山图》列为三幅宋以前地图之一收录,既呼应这一学术潮流,亦彰显撰写者对学科趋势的敏锐把握。

再如《陕西舆图》,因为其图面上呈现的政区与军事卫所建置情况悉遵明代建置,在绘画笔法与用色上亦极接近明代舆图的风格,历来研究者及20世纪末国图善本特藏部舆图组编撰的《舆图要录》,皆认为其为明代绘制。而近年来,经中国古代地图研究领域的领军人物李孝聪教授等人分析,学界开始意识到,该图应绘制于清朝前期,且可能在康熙三十六年(1697)之后经过了改绘,该书对此新结论予以采纳。

类似的,对《十五国风地理之图》的研究,该书在继承学界对其流传过程考据的基础上,进一步深入剖析地图内容与《诗经》“十五国风”记载的异同,实现了对既往研究的深化。而对于《福建舆图》,由于该图尺寸巨大,为7.5×7.5米,远远超出现代人的想象,因此以往不仅披露较少,而且也缺乏深入研究。书中不仅对这幅地图的绘制内容进行了描述,更考据其背景、绘制流程及传承脉络,为理解清代官绘本政区图的绘呈提供了重要参考。

图溯文明 证古今之变

因该书题为《天地之间:古地图中的中国故事》,其核心内容聚焦于剖析精选古地图的绘制者、绘制背景、对同期及后世地图的影响,以及史料价值等,旨在为读者讲述古代地图中那些尚显陌生的“故事”。

相应地,在多数地图的介绍之后,作者均延伸阐释地图映射的“中国故事”。如在《陕西舆图》之后,阐释这幅地图所反映的当时长城内外文化相互影响的历史趋势;在《云南舆图》之后,简述光绪时期绘制会典舆图时设立的机构,地方上的测绘及其呈递给中央的程序和过程;在《江海扼隘图》中,还原嘉庆时期清廷强化吴淞口管控与重议海运决策的历史语境。

其中,《京张铁路图》尤为典型。书中先详析这幅地图的绘制技法与图面内容,然后分析清末铁路修建的中外背景,继而剖析张家口陆路交通在清晚期的重要性,由此引出修建京张铁路的战略意义:“八国联军侵华战争之后,清政府与英国签订了《英国交还关内外铁路章程》,试图争取北京向北铁路的独家修建权和经营权。此时,清政府意识到铁路之于商业贸易的重要性,如果修建北京直通口外的铁路,在带来巨大贸易利润的同时,还可以增加京师与内蒙古、山西等地的联系”。最后,介绍其修建过程及对中国地图近代转型的推动。由此该书通过一幅地图讲述了中国近代铁路修建的历史及其作用。

需说明的是,作者团队深耕中国古代地图研究,但受限于篇幅与选图的覆盖面需求,诚如该书《前言》所陈:“从空间范围来说,这次古地图中的中国故事梳理也没有涵盖所有中华疆域……与古地图相关的中国故事尚未全面展开”。

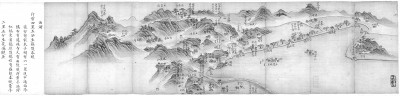

西湖行宫图(局部)图片选自《天地之间:古地图中的中国故事》

值得强调的是,书中虽含部分已披露地图,但仍收录诸多罕见珍品。除前文所述《福建舆图》,另有明代中后期绘本《山西镇总图》、明末《宣府镇总图》、清代《均州附近名胜图》、1912年手绘《京兆上游通惠河通庆汛全图》、晚清官绘本《京都城内神机营各营值班图》及嘉庆十四年(1809)《江海扼隘图》等。其中部分在地图学史上有着重要意义,如明代九边图虽存世较多,但常见刻本而鲜见绘本(除知名《九边图》外),故《山西镇总图》与《宣府镇总图》的公开颇具价值。

再者,有些地图具有一定的史料价值,尤其可以增进我们对于一些历史细节的了解。如《京都城内神机营各营值班图》反映了神机营设立后,各营在内城的值班情况,尤其重要的是,图中的表格记录了神机营各营总人数及住班官兵人数,这对于研究清末北京城军事守卫的分布等问题具有重要的史料价值。我国古代现存的政区图虽然有着一定数量,但目前披露和学界主要关注的多是省级政区的,对于州、县级基层政区的地图了解不多,故书中收录的《均州附近名胜图》,可为清代基层政区舆图提供更深入的了解。同时,该图图面绘制了均州附近的名胜,标注了可以修筑行宫地点,可能与某次未能最终成行的皇帝巡幸有关,由此结合文本文献可以深化我们对于清代帝王出行时路线规划等问题的认知。这些地图从边疆防务、城市管理到帝王巡幸规划,多维度填补历史认知空白,凸显“以图证史”的不可替代性。

该书以古地图为线索,编织出一部“看得见的中国史”。这些历经岁月洗礼的舆图,不再是尘封于“故纸堆”的旧物,而是化身为会“讲述”的历史见证者。该书虽由专业研究者撰写,但文字通俗并辅以清晰图版,也符合书名中“故事”的定位。

《光明日报》(2025年08月21日 11版)