点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:李玉华 张忍之(中国造纸学会原副秘书长、中国制浆造纸研究院高级工程师;中国制浆造纸研究院高级工程师)

由国家图书馆副研究馆员赵洪雅撰写、北京科学技术出版社出版的《叹为观纸——中国古纸的传说与历史》近日出版。该书从考古学与文献学视角出发,勾勒中国古纸背后的历史脉络与文化内涵,重新呈现“西汉是否有纸”“蔡伦是发明者抑或改良者”等学术探讨。

作为造纸行业从业者,我们曾实地调研考古遗址并检验多数“蔡伦前纸”实物。值蔡伦献纸1920周年之际,借新书出版之机,特对书中探讨的“西汉有纸说”进行浅析与回应。

纸之源 证絮非纸

王国维提出的“二重证据法”,强调以“地下之新材料”(即历史文献记载与考古出土文物)印证“纸上之材料”,这一方法论深刻影响了20世纪以来的中国学术研究。王国维曾言:“虽古书之未得证明者,不能加以否定;而其已得证明者,不能不加以肯定。”其核心在于,若古文献记载未被新证据推翻,则不应轻易否定;反之,当新证据确凿,则应修正旧说,肯定新论。

关于造纸术的发明,关键“纸上之材料”见于《后汉书》:“(蔡)伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸。”此记载明确表明,蔡伦首创以木本植物茎皮纤维(树皮)及麻织物废料(麻线头、旧麻布和渔网等)为原料造纸的工艺。

其中“造意”二字尤需关注,它说明蔡伦充分发挥主观能动性,对这些原料施加了一系列加工工艺,才生产出“蔡侯纸”。至今出土的众多西汉时期的类纸物中,确实全部都是麻纤维(包括大麻和苎麻),没有检测出任何一种木本植物茎皮纤维,由此可知,采用树皮造纸系蔡伦首创。而对废弃麻织物的“回炉利用”,虽未见于早期文献细节描述,但参照现代造纸工艺,其必然涉及独到的处理技术,这正是蔡伦“造意”的核心内涵。

此段史料虽文字简略,但史源可靠。它最早载于东汉《东观汉记》,由蔡伦同时代的学者崔寔、延笃等人编纂,距离蔡伦献纸仅四五十年,保存了大量原始信息。范晔《后汉书》对此内容亦予以承袭。因此,蔡伦发明造纸术之说,有明确“纸上之材料”作为依据。

汉代对“纸”的定义,亦需回归“纸上之材料”。东汉许慎《说文解字》释“纸”为“絮一笘也”,意指附着于帘上的“絮”。后《通俗文》补充“方絮曰纸”。从字形来看,“纸”“絮”二字皆从“糸”,揭示其古义指向丝质物——即丝滓经过漂洗、捞起、晾晒而形成的薄片。传世史料中“以纸蔽鼻”“赫蹏”等称谓,皆可理解为丝质薄片。秦统一文字后,汉代对同一事物的称谓仍存地域差异,彼时对“纸”字的指代和理解,与今人迥然有异。在“蔡侯纸”出现前,古人并没有植物纤维纸的概念。

20世纪以来,我国西北地区出土了许多“古纸”,其中一些被认定为西汉时期的植物纤维纸,这些“地下之新材料”,似与上述文献记载存在矛盾。然而,能否据此断定西汉已发明造纸术?答案并非简单肯定。

纸本《左传·襄公二十五年》(M.259)残片,出土于楼兰古城,约抄写于公元三至四世纪。图片选自《叹为观纸——中国古纸的传说与历史》

任何发明创造皆植根于时代背景。汉代,丝织品为权贵专属,麻织物则为普通劳动者主要衣料。缫丝所得废料“败茧”捞起成片称“丝絮”;沤麻所得废料残渣捞起成片则称“麻絮”。广义“絮”或亦含毛织物废料。此类纺织废料在汉代社会经济条件下属重要物资。《说文解字》中“絮”兼具名、动词性,其核心用途为填充衣被以御寒。《汉书·匈奴传》载汉宣帝赐单于“絮六千斤”,居延汉简(简号113.4)亦见“络絮百卌三斤”的军需记录,均以重量计,明确指向其填充功能,而非书写载体。汉代税赋亦部分征收布帛、丝絮。在生产力有限的条件下,作为御寒刚需和赋税物资的“絮”,恐难富余至专用于造纸。

河西走廊沿线烽燧、驿站出土的早期类纸物,多质地粗陋且未见字迹。就其制作初衷与使用场景而言,它们更应被定性为用于填充的“絮”,而非作为书写载体的“纸”。

纸之用 打浆成纸

“絮”和“纸”的界限在哪里呢?造纸行业有句行话点明了关键:“纸的性能是在打浆机里形成的。”

现代工业造纸品种繁多,已有千余种,不同纸种性能迥异。例如,电容器纸作为电气绝缘介质,不仅要求薄如蝉翼,还需具备相当的机械强度且密不透风;而水泥袋纸则恰恰相反,需要耐受高温、高压并拥有极佳的透气性。值得注意的是,这两种性能截然相反的纸张,其原料却完全相同,均为纯木浆。实现这种性能分野的核心,正在于操作和控制打浆度。因此,从造纸工艺来说,打浆实为造纸术中最关键的一步。书写用纸的原料如果没有经过一定程度的打浆,纤维就无法紧密交织,因此仅仅是简单叠压堆积而形成的薄片,无论其质地是丝纤维还是麻纤维,只能称之为“絮”,并不是“纸”。

蔡伦在造纸史上的功绩,堪称伟大。其一,他开创性地拓展了造纸原料来源,将可再生资源(如树皮)和手工业废料(如线头、破布、渔网等)高效利用起来。此举避免了与民争利,不再占用新的麻、丝絮、麻絮等重要的生活物资。正是源于蔡伦的“造意”,造纸原料得以从纺织业中独立出来,为造纸业奠定了独立存在与发展的经济基础。

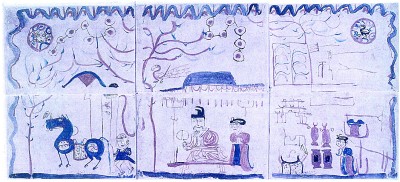

纸本《墓主人生活图》,1964年吐鲁番阿斯塔那13号墓出土,共由6小幅画拼接而成,约创作于东晋时期。图片选自《叹为观纸——中国古纸的传说与历史》

其二,蔡伦在处理这些原料的过程中,发明并完善了一整套工艺流程,包括切断(剉)、蒸煮(沤)、打浆(舂)、抄造(抄)、烘焙(晾晒)等。其中,打浆工序尤为关键,它是促使纤维相互缔结形成纸张并赋予纸张各种性能的核心环节。因此,我们主张,鉴别出土类纸物究竟是麻絮还是纸张,关键在于考察其是否经过一定程度的打浆处理。

1957年,陕西省西安市灞桥镇出土了所谓的“灞桥纸”,有学者认为这是西汉时期的植物纤维纸。我们曾赴发掘地点调查,并分别在中国历史博物馆(今中国国家博物馆)和陕西省博物馆(今陕西历史博物馆),借助显微镜观察了两馆收藏的全部样品。经样品分析后,发现“灞桥纸”有不少纤维束横过整个纸面,说明原料的切断程度很差;其麻纤维呈直条状,类似筷子,纤维间多为简单靠拢,缺乏压溃、分丝、帚化(即打浆后纤维发生的物理形态变化)等迹象——这证明“灞桥纸”未经打浆处理;此外,“灞桥纸”出土时位于铜镜之下,其边缘部分的纤维并未断开,而是绕过边缘又折回纸面,说明这些薄片并非抄造而成,而是纤维自然堆积的结果。综上所述,“灞桥纸”既未经过造纸工艺必需的剪切处理,也未经关键的打浆工序和抄纸前的悬浮处理。因此,我们认为,“灞桥纸”在性质上应属于以乱麻絮为主体的纤维团,其用途实为铜镜下的垫衬物。

纸之史 纸道相传

“造纸术”自诞生之初,其核心目标便是创造便捷的书写载体。《后汉书》明确指出,“缣贵而简重,并不便于人”,正是这种现实困境催生了蔡伦的“造意”和“蔡侯纸”的问世。

在《叹为观纸》中,作者赵洪雅深入还原了蔡伦发明造纸术的历史背景。永元十四年(102年),东汉开国元勋邓禹的孙女邓绥被汉和帝立为皇后。邓皇后深受儒家礼教熏陶,并大力倡导崇简抑奢之风。《后汉纪》将其与和帝原配阴皇后对比:阴后在位时,“诸家四时贡献,以奢侈相高,器物皆饰以金银”;而邓皇后则对金银珠玉毫无兴趣,贵族间的年节供奉仅以文房用具为礼,“通殷勤而已”,意即表达心意罢了。正是在这种崇简抑奢、大兴文教的浓厚氛围下,身为尚方令、负责监造宫廷器物的蔡伦,才得以发明出造纸术。东汉训诂学家刘熙在《释名》中释“纸”为“砥也,谓平滑如砥石也”,恰恰说明蔡伦造纸的初衷:寻找一种能替代昂贵缣帛的材料,它需价格低廉、平整光滑,且如丝绸般适宜书写。

造纸术为何起源于中国?这背后既有朴素的经济规律作用,更蕴含着中华文化深厚的人文关怀——关注百姓日用,主张“不与民争利”,崇简抑奢,重视文教。这些深植的文化基因,正是造纸术诞生于中国而非他国的深层原因。

如何捕捉并呈现千年历史长河中事物发展的底层逻辑?这既要求书写者对社会经济原理有透彻理解,也需具备敏锐精准的判断力和对历史文化的宏观把握。该书对纸张功用的阐述同样基于此原则。正因中古时期我国长期面临棉麻资源短缺的局面,唐宋时期许多今人习以为常的物品,当时都不得不以纸张替代,如御寒的纸衣、纸被(衾),用于陈设的纸帐、纸帘,乃至用于防护的纸甲等。在纷繁复杂的纸制品中梳理出事物发展的主线,并以通俗生动的故事将其串联起来,正是该书的独到之处。

作者凭借其考古学学术背景及在国家图书馆工作的研究积淀,将考古学、文献学与文化史学的“拼图”聚合起来,让中国古纸的传说与历史在多学科视角的观照下变得丰富饱满。期望此书的出版,能帮助更多读者了解古代造纸的生产流程与关键工艺,吸引公众关注造纸术的辉煌历史与中国古纸文化的深厚底蕴,并引导读者在学术探讨中形成更为客观、契合历史阶段的认识与判断。

《光明日报》(2025年08月23日 12版)