点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【艺事新风】

作者:王雪峰(湘南学院美术与设计学院副教授)

中医药书籍的图文叙事传统源远流长。自唐代中医典籍《新修本草》的“一药一图”体例发轫,至明代李时珍《本草纲目》发展出“文导图释”的药书体系,书中图像的功能经历了从辨药工具到知识载体的演进,呈现出丰富的视觉变迁。时至当代,随着艺术理念与设计方法的更迭,书籍设计进入全新发展阶段,如何以图文结合的形式弘扬中医药文化,成为许多设计师探索与实践的方向。

近日,以“本草之书”为主题的设计工作坊在湖南郴州举办,众多作品聚焦中医药主题艺术书籍设计探索,设计师们围绕南岭地区的珍稀药用植物,通过现代设计语言展现了中医药文化的独特魅力与地域特色,为该领域的艺术书籍设计提供了新视角与新思路。

设计师们在进行设计实践的过程中,将传统中医药文化与现代设计理念相结合,不仅注重书籍内容与形式的统一,还从设计方法论的角度进行了深入思考。其中,“文本表达”和“形式探索”成为两大主要设计路径。

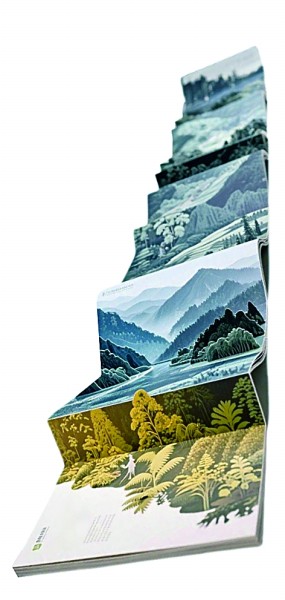

连续折页设计呈现不同药用植物的生长环境

以文本表达为驱动的设计,强调以中医药经典文献为基础,着重于对其中的药理、方剂等内容进行直观而深度的解读,力求将本由文字传递的知识转化为可视的艺术语言,让晦涩难懂的中医药理论变得通俗易懂。

试看艺术书《藿香正气散药材可视化手册》,该作品围绕清代医方著作《汤头歌诀》中关于藿香正气散的医方文本展开。藿香正气散是中医经典方剂,其中的多味药材皆产自南岭地区。在医方文本中,广藿香、紫苏叶、陈皮、茯苓、桔梗等药材的功效、用量比例等信息容易让人混淆,“君臣佐使”的配伍原则更是晦涩。于是设计师在对药理知识进行深入研究的基础上,将藿香正气散的配伍智慧凝练为一幅五行生克图卷,力求以视觉语言精准诠释药材与五脏的联系。如将紫苏叶表现为舒展的羽翼,象征其辛散之力如风拂肝脏,疏泄表邪;将白术描绘为层叠云霭,展现其健脾和缓之效;将茯苓幻化为沉静的波痕,凸显其利水渗湿的能力;而君药广藿香的图像转化更是颇具巧思,其青茎黄脉自然交织,生动呈现出木土共济的调和之力,主宰表里双解。该艺术书的整体设计通过严谨的色彩分区与象征图形,将药材的形色、性味归经及与五脏的生克关系直观铺陈,使《汤头歌诀》所蕴含的古老智慧在视觉转译中焕发新生。

南岭地区有着丰富的民间验方及中医药文本资源,这些资料有的被整理成册,有的仅以口述笔录的形式留存,存在传承方式单一、保存形式零散、系统性不足等特点。艺术书《图说石斛》尝试从民间遗存的口述文本入手,以图文并茂的形式将碎片化的信息进行整合。设计师首先将口述药方解构为“识药”“采集”“炮制”“应用”四个环节,再以充满叙事性的图像进行呈现。如书中一组介绍石斛的插图,精细描绘了石斛的生长环境、采摘过程、炮制方式,及其如何融入现代养生应用场景,为读者构建起一个完整的视觉叙事链,实现了知识的整合与美的传递。

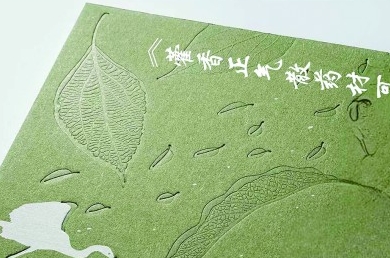

书籍封面以纸雕工艺展现药用植物的叶片形态

以形式探索为驱动的设计则更加关注书籍本体的物质属性,注重新技术、新材料的运用,力求通过多样的感官通道彰显装帧之美,以丰富的阅读体验激发人们对中医药文化的探知欲望。

《南岭本草垂直记》是一本介绍南岭地区药用植物分布的艺术书,其最大的设计亮点是巧妙融合了当地特有的自然风貌。该书的装帧以丹霞地貌为灵感来源,书脊采用赭红色调,与岩层的天然色泽相呼应;书口以渐变坡面设计模拟山势的起伏变化;内页则采用超长连续折页,营造出丰富的层次感。同时,设计师精心挑选了不同材质与色彩的纸张,以区分不同海拔高度的自然环境,黄绿色调晕染低丘地带的玉竹群落,冷翠色调表现中段的当归分布区,蓝灰色调则模拟了峰顶石斛的生长环境。翻阅此书,一幅可观、可感的南岭自然生态长卷仿佛徐徐展开,给人以身临其境的阅读体验。

此外,有的设计师尝试以药用植物制作手工纸,让读者通过触觉与嗅觉感知药材的特性;有的设计师将多种药用植物的叶片形态以立体纸雕的形式呈现,为书籍增添了独特的艺术气息与文化韵味;还有的设计师运用模块化的设计手法制作“本草图鉴”,每一页图鉴都可拆卸为独立展示板,背面附有植物种子或标本,读者可以将其种植或收藏展示,增强了书籍的互动性与趣味性。

这些极具新意的设计突破了中医药书籍的固有模式,为中医药文化的传承与发展开拓了新路。同时,设计探索的过程,也是一次对中医药文化资源进行系统性梳理的过程。当中医药文化与创新设计相遇,本草的智慧便不再囿于药屉方笺,而是以更加多元的形式走进大众生活,成为连接传统与现代、艺术与科学的桥梁。

《光明日报》(2025年08月24日 09版)