点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【至味人间】

光明日报记者 陆健 光明日报通讯员 秦宇杭

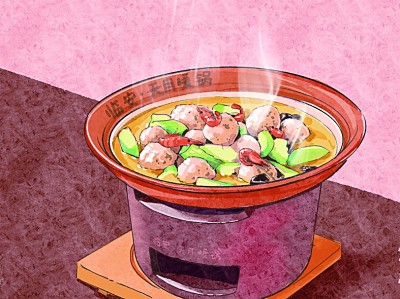

炭火噼啪,汤汁咕嘟。一口陶锅,架在风炉之上,冬笋、石斑鱼干、火腿片在沸水里翻滚,香气扑鼻。窗外天目山云雾缭绕,屋内锅气氤氲,热气裹挟着冬日的寒凉,化作舌尖的温暖与心底的慰藉。

天目暖锅 周艺珣 绘

汪曾祺曾言:四方食事,不过一碗人间烟火。

美食的魅力或许就在于,让人从寻常质朴中感受到温情与暖意。在杭州市临安区,这口锅有它专属的名字——天目暖锅。火炉与锅子相依相生,慢火细炖出的,是山水馈赠,也是人情味道。当地人常说:“暖锅是临安人骨子里的味道。”

“万物皆可暖锅。”临安区白果村的陈祥平笑着说。这位在村里小有名气的厨师能做出三十余种暖锅,石斑鱼干暖锅最是拿手。将新鲜溪鱼腌制十小时,再以炭火烘烤一昼夜,鱼肉金黄干香,才算成材。入锅时则配以冬笋、火腿、小米椒,文火慢炖,鲜香四溢。“风炉子不同于酒精炉,火温均匀,越‘滚’越有味。”丰富的食材搭配,总有一款能俘获食客的胃。

春来雷笋冒尖,清鲜脆甜,与自家腌的咸肉一锅翻滚;入夏紫苏与溪鱼相契,先煎后炖,收得一锅清香;秋冬是牛肉、老鸭、猪肚的舞台,昌化小狗牛肉无需上浆,只以盐、生抽略略码味,猛火一爆,再转黄泥风炉慢煨,爽脆与鲜嫩在口中回环;至于生于天目山崖壁的“灵草石耳”,与鲜肉、鱼圆相伴,也能炖出一盅清亮而深厚的山味。

“小时候家里有一口土缸,里面常年炭火不熄,靠它煨着一家一日三餐。”陈祥平回忆。那时的暖锅,食材简单,多是风干的蔬菜。如今生活条件改善,猪肚、牛肉、鸡鸭纷纷入锅,暖锅成了宴请宾朋的主角。临安城区石镜街的餐馆老板吴爱国记得:“小时候能吃上暖锅,就知道那一顿一定有肉。”在他的餐馆里,一天最多翻桌三十余次,食客五百余人。

远道而来的游客张先生一家则成了天目暖锅的“粉丝”。“孩子爱水肉圆,妻子偏牛肉,我最喜欢石斑鱼干。每次来临安,暖锅是必点菜品。”在他们眼里,天目暖锅是一道菜,更是一种欢聚仪式。

一段逸闻,一道风味,留下的不只是舌尖的满足,更是文化的延续。临安於潜、昌化一带“喜置火锅于桌上,边煮边吃”的记载,可见于《临安县志》,天目暖锅由此得见雏形。“东坡佛印鱼头暖锅”的故事更添风雅:北宋熙宁年间,苏东坡与僧人道潜风雪夜归,借宿农家,一锅冬笋咸肉暖人又暖心,东坡笑言:“我老家眉山有火锅,到天目有暖锅,有此口福,真一大幸事。”典故未必字字可考,但“以暖御寒、以鲜遣劳”的人间情味,经岁月淘洗而不减。

锅里在滚,故事也要“滚”起来。以天目山域为食材腹地,临安把最有地域辨识度的“十大暖锅”摆上案头——昭明笋干老鸭、大明天子猪蹄、天目灵草石耳、地炉干菜火腿、浮玉烟霞鲜笋、昌化溪藏石斑、“二黄一甑”牛肉、冠红黄实山鸡、东坡佛印白鱼、滴水肉圆丝瓜——“十道十名”,既是风味谱系,也是文化密码,既方便食客记忆,也为节庆活动、餐饮场景与文创设计提供了丰富资源。

“万物皆可暖锅”,这句玩笑,体现了临安人的烹饪自信。天目暖锅从农家火塘走上城市餐桌,也在形式与体验上不断焕新:在临安博物馆附近的天目暖锅旗舰店,可以一边看建筑艺术,一边品尝“地道暖锅”;在之江文化中心的“浙里食局”,小店不大、食客盈门,白果煨猪肚、昌化小狗牛、滴水肉圆豆腐……总能挑出喜欢的那一锅。纪录片与美食栏目多次“翻牌”,把这口锅推向更广的餐桌,也把“暖”的情感带进城市人的日常。

“晚来天欲雪,能饮一杯无?”这句跨越千年的问候,在炭火映照的锅沿上,常常化作当地人的邀约。若路过天目山,不妨坐下,等一锅——等一锅从春到冬、从乡到城、从烟火到文化的味道。待掀起锅盖,你就能明白:天目暖锅,越“滚”越有味!

《光明日报》(2025年08月24日 05版)