点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:贺桂华、黄忠廉、赵美薇(分别系怀化学院外国语学院教授、广东外语外贸大学高级翻译学院教授、中南林业科技大学外国语学院讲师)

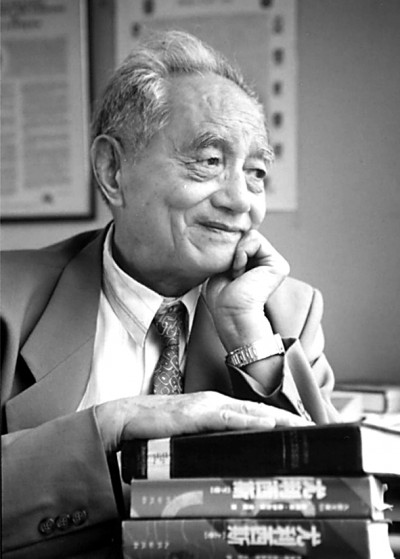

“你已经把我馆里的文学作品都读完了!”中学时代,金隄“收获”了学校图书管理员这样的“敬告”。图书管理员或许不会想到,这位少年,一生钟情于文学,尤醉心于文学翻译,皓首不悔,日后因译就了难读、难懂、难译的“天书”《尤利西斯》而深受海内外学人敬佩。

为文狂,为译生

南浔小镇,位于浙江湖州一隅,金隄出生在当地一个书香门第。小时候,他深得长辈喜爱,身为女子学校校长的祖母希望孙子能打好国学功底,力促他广览古书。升入中学,初学英语,尚无法流畅阅读外文原著的他,读遍了图书馆的汉译文学作品,暗生文学梦。对外语,少年金隄极具天赋,英语入门不到半年便转入快班,日后他又熟练掌握了德、俄、法、日四种外语。

金隄(1921—2008),浙江湖州人。翻译家、译论家。1945年毕业于西南联大外文系。曾在北京大学、《中国建设》杂志社、南开大学、天津外国语大学等单位任职。英译《沈从文选集》《赵一曼传》等,汉译《尤利西斯》《乔伊斯传》等。著有《等效翻译探索》、英文版《论翻译》《文学翻译:艺术完整性探索》等。

受“科学救国”思想影响,1939年金隄弃文从工,考入西南联大电机工程系。大二时,国文教授陈梦家欣赏其文学才华,力劝他转入外文系。金隄本也学文心切,即刻申请,无奈电机工程系主任不舍门生,闻讯惊呼:“你们听听,金隄竟然打算转系,他简直是疯啦!”金隄转系未果,但去意已决,毅然申请休学,前往中缅边境跑运输。一年后,他复学回到西南联大,适逢电机工程系主任换人,这才如愿转系。

身心同到外文系,金隄如鱼得水。怀揣文学梦的他未曾料到,初次小试文学,便大获成功。大三上英国诗人罗伯特·白英开设的写作课,他译沈从文小说一篇,深得白英赞赏。白英恳请沈从文允准金隄续译,沈氏欣然同意,还亲自挑选了适合翻译的篇目。功夫不负有心人,金隄所译《中国土地:沈从文选集》1947年在英国出版,1982年在美国再版。此外,对诗歌念念不忘的他,又译白居易诗25首,收入白英所编《白驹集:中国古今诗选》。此书1947年于美国初版,1949年于英国再版。

大学毕业,金隄进入北京大学文科研究所读研究生。在此,他又幸遇另一位导师——英国著名诗人、文艺理论家燕卜荪。二人亦师亦友,课堂上交流学术,灵魂相撞,生活中更是结下了深厚情谊。不通汉语的燕卜荪夫妇获取外界信息不便,金隄主动为其译报。那两年,金隄每天上午准时前往燕卜荪家,边看中文报,边口头英译。当时也在北大读研究生的英国人大卫·霍克斯到燕卜荪家做客,见此情境,还以为金隄在念英文报呢。霍克斯对金隄一口流利纯正的英语大为惊叹,而他本人日后成为英译《红楼梦》的著名汉学家。

新中国成立前夕,金隄弃笔从戎,随中国人民解放军第四野战军南下,后奉调返京,从译于中央军委机关。1955年,金隄转业,任中国外文局《中国建设》杂志英文编辑兼记者,其间多次为外事活动担任会议同传。此前虽未受过专业口译训练,但凭借双语功底、丰富知识与敏捷反应,他每次都能出色完成任务。1957年金隄应邀加盟南开大学外文系。“文革”中,他到华北农村劳动,其间也受邀翻译过科技文献。1977年恢复工作,改入天津外国语学院(今天津外国语大学),从事译学与文学的教学与研究,直至离休。离休后,他继续翻译之旅,扛起了“天书”《尤利西斯》汉译之责,苦心孤诣二十二载,终为译界贡献出一部扛鼎之作。

漫漫“天书”破译路

爱尔兰作家乔伊斯1922年出版的现代派意识流小说《尤利西斯》,被誉作“现代主义文学丰碑”。这部小说融汇诗歌、音乐、电影等多种艺术形式,使用了拉丁语、希腊语、法语等多种语言,号称“天书”,阅读障碍重重。因其强烈的“抗译性”,金隄破译“天书”之路漫长而坎坷。

助推金隄踏上破译征程的是翻译家、诗人袁可嘉。1978年,中国社会科学院筹划出版一套外国现代派作品选集,袁可嘉任主编,认为这套书非含《尤利西斯》不可。袁在京四处寻访译者,未果,最后想起了西南联大的金隄。1945年金隄曾读原著一周,所解却不足一成。深知其奥其难,然而难却老同学的盛情,时年57岁的他勉强答应试译一章。

研读全书后,金隄选定第二章试译。该章最短,五千词,却融现实主义与象征主义于一体。因资料匮乏,文本高度符码化,耗时近一年才译毕,译文刊于《外国现代派作品选》,填补了《尤利西斯》汉译空白,也意外激发了读者与出版界的兴趣。人民文学出版社随即邀金隄“三年内完成《尤利西斯》全译”,他坦言“据我的估计,完成《尤利西斯》全译本需付出十年不间断的时间,而我担心自己能否保证这样的精力”,提出“三年内可完成多个章节选译本”的备选方案。出版方回绝了他,理由是“从不出选译本”。

文学翻译家叶君健曾诙谐地说:中国只有钱锺书能译《尤利西斯》,因为汉字不够用,只有钱老能边译边造字。对此,金隄深有体会,认为自己短时间内译完全书并不现实。幸运的是,1982年他受邀赴美国德雷塞尔大学、耶鲁大学访学,研读了欧美乔学最新成果。翌年他又客座剑桥大学,结识了乔学专家、乔氏传记作者艾尔曼,与其深入交流,很受鼓舞。于是他决心迎难而上,从摘译起步,争取完成全译本。摘译内容选定后,不到两年便顺利完稿,译文刊于1986年《世界文学》第1期,并随译发表了长文《西方文学的一部奇书》,1988年他因此荣获天津社会科学研究一等奖。借《世界文学》之窗,昔日被斥为“带有虚无主义、庸俗和色情倾向”的《尤利西斯》得以重见天日。不少读者纷纷表示迫切期待读到更多译文,于是1987年天津百花文艺出版社出版了金隄的《尤利西斯选译》。

受其触动,人民文学出版社破例再邀金隄译《尤利西斯》。时任出版社外国文学编辑部主任的任吉生赴天津与其详谈,双方达成协议,“三年内出版包含至少十章的《尤利西斯》选译本”。遗憾的是,该计划后来被搁置了。好在,1990年,台湾一家出版社邀金隄翻译《尤利西斯》,不仅应允金氏的“十年”之约,还每年预付部分稿酬。1993年,金隄译毕前12章,出版社将其作为上卷如约推出。此书甫一面世就引发媒体关注,首月即售五千册。1996年初,金隄再接再厉,译就后六章。至此,金译《尤利西斯》终成完璧。人民文学出版社向这家台湾出版社购得金译版权,分别于1994年、1997年发行了简体字本。1998年,《尤利西斯》金译本获新闻出版署优秀外国文学图书奖一等奖。“天书”汉译虽已下凡,但追求完美翻译的金隄仍精益求精,2001年又推出修订版,为《尤利西斯》汉译画上了圆满的句号。

两种译本,一桩“公案”

“Ulysses是不能用通常所谓的‘翻译’来译的。”钱锺书回绝邀译时如是说。与这种认识不谋而合,金译《尤利西斯》并未顺应当时盛行的“力求易懂”原则,自愿戴上译者“一字不改”的镣铐,追求“尽可能全面再现原作的艺术完整性”。为此,金隄权衡作者心愿、读者期待与汉译目标,边研边译。尽管进度缓慢,仍坚持稳中求进,静心伏案二十余载,终有所出。金译问世后,钱锺书读罢,只说了四字:“唯有钦佩!”可惜的是,《尤利西斯》金译本在内地发行逢时不逢市,热卖不久之后便无辜坐上了冷板凳,还受到了个别翻译大家的“批评”,金隄不得已卷入了汉译本先后好坏之争的“公案”。

说巧不巧,金译上卷(前12章)简体字本1994年4月由人民文学出版社出版,同月,萧乾、文洁若合译本上卷(前8章)由译林出版社出版,中、下两卷年内相继问世。作为20世纪最重要的小说之一,《尤利西斯》问世六十余年后才在中国大陆相继发行两个全译本,本是出版界里程碑式的盛事,却引起了意料之外的争议。

译本好坏之争缘起于翻译大家冯亦代的批评文章。冯亦代对比两个译本,断定“萧译本好于金译本”“金译本不能达到重现原著的韵味”。受此指摘,金隄很想解释译《尤利西斯》的初心。1995年他写了两篇文章,就实说理,回应了冯氏批评。其实,金译更多追求“等效翻译”——译文对译文接受者的效果与原文对原文接受者的效果基本相同,“忠实反映原著全貌”,萧文更多是取信于读者。在完成《尤利西斯》汉译之后,金隄撰写了《文学翻译:艺术完整性探索》,系统探究了文学翻译如何再现原作的艺术完整性、寻求译文与原文综合关系与整体接受的等效,再次论证了等效翻译论指导文学翻译的必要性与可行性。

三位译家日夜伏案,苦思冥想求佳译,自然是出于对译事的热爱。至于他们的翻译理念,金隄撰“译者前言”,明确表示“尽可能忠实,尽可能全面地在中文中重现原著,要使中文读者获得尽可能接近英语读者所获得的效果”;萧文夫妇则意在可读性,其译序说:“尽管原作艰涩难懂,一定得尽最大努力把它化开,使译文尽可能流畅、口语化。”学界常对比研究两个译本,比如天津科技大学王振平教授就认为金译属“学者型翻译”,萧文合译属“作家型翻译”,金隄则多次将自己归为二者兼具型。广东外语外贸大学王友贵教授将金译喻为“影子式”,将萧文合译喻为“化解哺乳式”,极为形象,不过他明确指出:“应当偏重前者,尤其是在翻译博大精深的文学作品之时。”

事实上,冯亦代对金隄的批评在当时并未引起译界广泛共鸣,金译却在国际学界获得了认可,譬如美国著名乔学专家威尔顿·桑顿教授与金隄就《尤利西斯》翻译问题讨论多年,评价其“对这本内容庞杂之书的原文和精神,有着细微而深刻的理解。一个在截然不同的文化中生长的人,竟能对这部西方经典著作了如指掌,令人感到十分惊讶”。

对译作质量本身,三位翻译家都多次公开表示,因抢出版时机来不及精雕细琢而留下了遗憾。特别是在全译杀青之后,金隄多次惋惜“仍觉并未达到十分满意的程度,恨不能再有一两年时间做一次全面而细致的整理工作”。而后两个译本再版时,三位翻译家都广纳多年各界的意见与建议,修改完善了译文。这场公案从相争到相解,浓浓的一笔已载入世界“《尤利西斯》翻译大事记”,直接推动了世界文化交流事业。

酝酿“等效翻译论”

漫漫破译《尤利西斯》之路,涵育了金氏译论。他的“等效翻译论”与《尤利西斯》之译相伴而生。

在中国,翻译家重实践,少谈理论;理论家多重理论,少涉实践。能兼擅二者,既以译成家,又成译论大家者,屈指数来,金隄算其一。终其一生,他先后发表译作7部,其中汉译英2部、俄译汉2部、英译汉3部。2001年他获中国译协资深翻译家称号,2005年获爱尔兰翻译家协会荣誉会员称号。

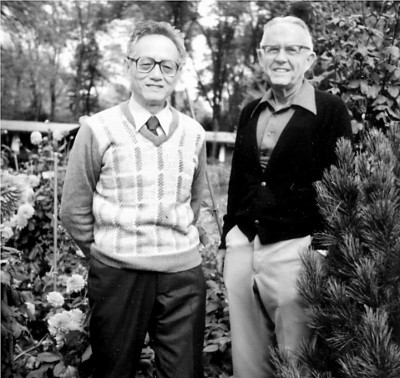

金隄(左)与美国学者奈达在一起。

早在西南联大课堂上,金隄就接触乔伊斯及其《尤利西斯》。回北大读研究生,又师从燕卜荪研读小说,该书即在其列,他由此专攻乔学。几十年来,他为研究而译,为译而研究,两者互为滋养,积淀出丰厚的学术底蕴,最终催生了“等效翻译论”。该理论又反哺此后的翻译实践,对其进行规范指导,包括《尤利西斯》的续译,直至全译完形,可谓译研并举,知行合一。

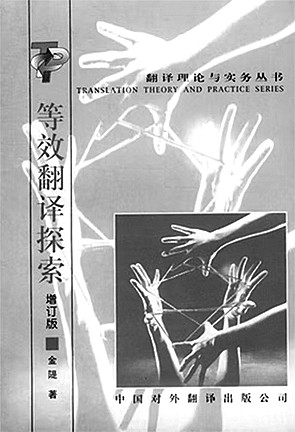

金氏译论的来源不外乎理论与实践,从实践向理论,他走得踏实真切,二者融合若浑然天成。大学以降,金隄就潜心翻译,历经几十春秋,才“习得”别具一格的理论:1978年《联合国文件翻译工作简报》所刊《论翻译的准确性》初见“等效翻译论”的雏形,此后的译学著述渐显其轨迹,如英文版《论翻译》以专著论之,1982年北京初版,1984年增订,2006年香港再版;1989年推出《等效翻译探索》,更是登高望远,汇成正果,将金针慷慨度与他人。

“等效翻译论”更是中西译论融通之结晶。它基于中国传统译论,从东晋僧人道安的“三不易”到近代学者马建忠的“善译”,再到瞿秋白“全面等效概念”,直至傅雷“神似论”,无不蕴含等效元素。这个理论又充分吸收西方译论,从西塞罗“演说式翻译”到泰特勒“好翻译”,再到奈达“动态对等”,都贯穿了等效思想。此外,它还汇入了现代语言学、符号学、信息论、接受美学、传播学、叙事学等理论元素。

国内学界曾质疑金氏等效翻译论与美国学者奈达“动态对等论”的关系,其实前者不只是后者的延续与具化,而是“和而不同”,有所超越,形成了独特的译论话语。据北京外国语大学教授马会娟考究,金隄强调“译文对读者的效果”,以原文为导向,是翻译的理想目标;而奈达强调“译文对读者的反应”,以读者为导向,是翻译的现实目标。依笔者通观,奈达追求翻译的当下目标,金隄指向翻译的终极价值,更重文化传播的长远战略。金译思想虽不及奈达译论有热度,对中国翻译来说却对独具深度,更具“实”度与长度。概言之,二人的译论主张始于同,终于异。

等效翻译论是金隄翻译思想的标识,也是他对中国当代译论最重要的贡献。这个理论的成熟经历了三个阶段:20世纪80年代以前,体认与反思中国传统译论;80年代到90年代,批判性吸收奈达“动态对等论”;2000年以降,提出“文学翻译实践论”,完成了从尝试摸索到吸收融合,再到超越创新的演进。

等效翻译论属于译学本体论,独特的思想自成体系,关涉翻译之程序、形义、语境、文体、风格、主客体等,主张“在整体效果上要追求最大可能的相当性。虽然文体不能完完全全地翻译过来,但内文的意思可以准确地译出,虽不至百分之百,但亦可以尽其所能,取得最大的相等效果”,可概括为“以艺术完整性再现为导向的文学翻译实践论”,或简称为“文学翻译实践论”。其具体操作方案包括渗透、吸收、转换、补偿四步,又归纳为两大阶段:完全摆脱母语干扰,完全摆脱原语干扰,后者更为关键。当然,金隄是清醒的理论家,他倡导等效翻译,但也坦陈:要真正达到这一水平是不可能的。换言之,虽不能至,心向往之。

为了表彰金隄对《尤利西斯》的热爱、对乔伊斯的崇敬、对“等效翻译论”的坚守,2024年天津外国语大学创设了“金隄翻译奖”。这个在全国范围内评选的奖项,旨在传承金隄“破译天书”的学术韧性、“字字淬炼”的译匠精神,激励新一代译者勇攀译界高峰。

【学人论学】

1922年2月2日,爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯40岁生日那天,法国巴黎出版了他写的一部英语小说,这就是《尤利西斯》。这部七百多页的巨著,顿时在国际上引起强烈的反应,其中既有五体投地的热烈赞赏,也有毫不留情的全盘否定。一部小说的出版引起如此轰动,这在文学史上是少有的,而更罕见的是这一轰动并不随着时间的推移而消失,或至少转入一个时期的默默无闻,却在几十年期间获得越来越多的爱好者,成为英语文学史中最突出的一部小说,往往被赞为“二十世纪最伟大的英语文学著作”。

乔伊斯在1920年的一封书信中曾称《尤利西斯》是“一部两个民族(以色列和爱尔兰)的史诗”。然而就其艺术形式与基本内容而言,它又是一部十足的现代小说。这两种不同性质如何在一部著作中同时体现,可能是理解和欣赏这一巨著的一个关键。

最明显的史诗特征,是它的巨大篇幅、历史背景和独特的书名。尤利西斯就是希腊的荷马史诗《奥德赛》中的英雄奥德修斯,这个希腊人名在拉丁文中称为“尤利西斯”,英文是跟着拉丁文走的。乔伊斯以此为书名,就是要读者想到这位希腊英雄和以他命名的荷马史诗。不仅如此,他在创作过程中,每一章的章目都是《奥德赛》中的人、地名或情节。

典故是中国文人爱用的手法之一,乔伊斯也运用了这个手法,并且把它发展到空前广泛而复杂的程度。单是书名,就使读者不能不想到那位古代英雄如何离家在外打仗十年后又漂泊十年,克服种种艰险终于返回家园的事迹,不由自主地要在《尤》书主人公的经历中寻找类比,并且进而使本来十分松散的小说结构从荷马史诗获得一个框架。

然而,不论是人物或是结构的类比,对《尤利西斯》只能赋予或增加史诗的外形和情调。史诗的一个特点是题材往往不限于个人经历,而涉及重大的民族性问题。在这一点上,乔伊斯生前录制的一张唱片非常有意义。制片人请他朗诵《尤利西斯》,他挑选的段落是第七章人们在报社编辑部内议论文章长短时马克休教授转述演说家泰勒的一席即兴演说。这篇演说热情洋溢地赞颂了古希伯来人从埃及的奴役状态中毅然出走的精神,正好抒发了爱尔兰民族求解放的决心,从而使散在小说各处许许多多爱尔兰民族斗争的历史事实和犹太民族受欺凌的情节,由此而能纲举目张,形成了与史诗形式相当的史诗内容。

《尤利西斯》尽管有如此鲜明的史诗特征,它的文字、情节及其众多人物,却都表现了十足地道的现代小说的性质。乔伊斯是一个创作态度极其严肃的作家。在少年上学时期,校内神父向他提供接受天主教圣职的机会,但他毅然拒绝,就是因为决心献身艺术。他认为,宗教的作用是“用一个机械的天堂”哄人,只有通过艺术才能正视人生。

乔伊斯心目中的现实问题,和他所喜爱的史诗形式并无矛盾。泰勒演讲的主题,正符合乔伊斯早已公开申明的追求“祖国的精神解放”这一写书目的。任何对于反映现实生活的艺术作品有兴趣的读者,完全可以将荷马撇在一边,将《尤利西斯》从头至尾当作剖析现代社会精神状态的小说欣赏。

为了既有史诗的概括力,又能准确地反映现实,乔伊斯在《尤》中运用了许多创造性的文学手段。在他以前,已经有作家在作品中用“内心独白”直接表现人物的思想活动,乔伊斯匠心独运地将它和生动灵活的叙述结合为一,形成全面表现人物性格的意识流,从而创造了英语文学中最全面也最深入的人物形象。但意识流仅是乔伊斯所用手法之一,与此同时他还大量运用典故,其中不仅有史诗性质所涉及的希腊神话,还有许多其他典故,可以说他涉及了一切对西方文明社会、对人们的思想感情产生了影响的文化领域,这正是他所表现的社会形象特别丰富真实的一个原因。

——摘编自金隄《一部二十世纪的史诗》,原载于《天津外国语大学学报》1994年第1期

本版图片均由作者提供

《光明日报》(2025年08月25日 11版)