点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【自然问答】

编者按:

每年“七下八上”,我国北方尤其是华北及东北地区降水天气明显增多,此时段被称为“华北雨季”。

雨,雨,雨……今年的雨,格外多。“出门像被牛舔了一口”“饼干软了,衣服也馊了”……不少人感到难以适应,甚至诧异:明明是北方,怎么好像在南方?

为何今年华北雨量偏多、雨季偏长?雨季“超长待机”会是未来趋势吗?我们又该如何应对?请专家给咱细细讲讲——

华北雨季从7月5日拉开大幕,截至8月28日,已持续55天,较常年雨季长度(30天)明显偏长。

开始早、时间长、雨量大,对于今夏“超长待机”的华北雨季,广大网友有哪些关切?本期邀请河海大学教授张行南作出回应。

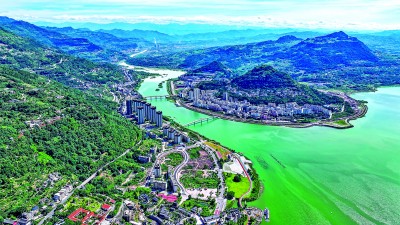

重庆开州,城市内湖综合治理显效益。新华社发

评价降水影响需因地因时而异

网友提问:一下雨就变成了江南,出门甚至看到了青苔……今后,这样的华北雨季是否会成为常态?

张行南:在全球气候变化的大背景下,大气环流、降雨的时空分布等会随之改变。今年华北雨季的种种“出格”表现,还需更深入地定性定量分析研究,需要以更长远的时间维度和更广阔的空间尺度理解一系列变化的缘起,洞察其深层成因,研判未来趋势。

网友提问:降水明显增多,会对河流、湖泊和地下水产生哪些影响?

张行南:人们对一场降水有不同的观感,甚至有截然不同的评价,这是因为降水的影响需要因地、因时而异。几十毫米的雨,下在西北干旱、半干旱地区,会顺着地面坡度形成径流——在山高沟深、地形险峻、地质结构松散的地方,可能诱发泥石流和山体滑坡;若落在地势平坦的北方平原,地表水流速度较慢,一旦短时间内降水集中、排水不畅,则易引发涝灾。

工人在内蒙古阿拉善巡查浇灌设备。新华社发

降水增多,增加了形成洪水灾害的可能性,但同时也有利于增加区域水资源总量,尤其是北方地区,江河径流增加,湖泊及水库蓄水量增多。科学运用水利工程,在防洪的同时,可有效提高雨洪资源量和利用效率。

例如,密云水库是北京市最重要的防洪供水水库。今年7月23日8时至7月29日19时,密云水库充分发挥拦洪削峰作用,累计入库水量达8.1亿立方米,累计出库水量1.8亿立方米,蓄水量36.24亿立方米,水库水位155.56米,超汛期限制水位(152米)3.56米,在防洪过程中发挥了显著作用。同时,今年的降雨也改变了水库多年未蓄满的状态,为未来的供水创造了更好条件。

在山东淄博,一支党员抢险突击队进行防汛演练。新华社发

地下水具有资源属性和生态功能,还可作为重要的水资源战略储备。降水的增多,有利于地下水的涵养。曾经,地下水超采成为我国华北地区的发展之痛。而今,多地下大气力涵养地下水资源,全国多地泉水复涌。根据2024年地下水超采区评价结果,与2015年相比,京津冀平原区地下水超采量减少50.7亿立方米,减少比例达85.8%。

降水增多也可以缓解工农业用水压力,改善北方生态环境。但未来这种增多态势是否会持续,需要开展更深入的研究。如果因“增多”态势而弱化水利设施建设和管理、水土保持等,那么增多的降水非但不能有效转化为可供人类使用的水资源,反而会增加洪涝等自然灾害发生的频率。

精打细算用好每滴水

网友提问:降水增多,是否有利于缓解我国北方缺水问题?是否意味着水多了,就不用节约用水了?

张行南:作为关系人类生存与发展的重要资源,水并非取之不尽、用之不竭。对干旱少雨、时空分布不均衡的地区而言,水更是牵一发而动全身的关键要素。

我国以占全球6%的淡水资源,保障了全球近20%的人口用水,创造了全球18%以上的经济总量。我国人均水资源占有量仅2000立方米左右,远低于世界人均水资源量,节水的意义不言而喻。

我国的基本水情是夏汛冬枯、北缺南丰,水资源时空分布极不均衡;同时,过度取水、浪费用水的现象比较多。这要求我们必须从资源使用这个源头抓起,坚持节水优先,精打细算用好水资源,从严从细管好水资源。

解决水资源短缺问题,节水是根本出路。去年5月,我国首部节约用水行政法规——《节约用水条例》正式施行。今年,中办、国办印发《关于全面推进江河保护治理的意见》,明确提出“到2035年,水资源节约集约利用水平进一步提高”。

水利部数据显示:近10年来,在国内生产总值增长近1倍的情况下,我国用水总量实现“零增长”,万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降40.7%、53.5%,农田灌溉水有效利用系数从0.536提高到0.580,非常规水利用量提高到250亿立方米以上。

工作人员在江都水利枢纽抽水站检查。新华社发

节水控水,与每个人的生活密切相关。当前,要从观念、意识、制度、措施等方面把节水摆在优先位置,统筹生产、生活、生态用水,大力推进农业、工业、城镇等领域节水。同时,持之以恒加强宣传教育,激发全社会节约用水的内生动力,让节水成为良好风尚和自觉行动。

如上所说,北方地区目前降雨增多的量仍然有限,未来的变化态势并不确定,而且节水不仅仅是水量问题,还涉及生态、环境、自然资源保护等方方面面,因此应该是个永恒的主题。

从“被动救援”向“主动预防”转变

网友提问:面对暴雨和洪水,我们应该怎么做?

张行南:在工程措施和非工程措施持续建设的背景下,我国的防洪能力在不断提高,应对极端天气气候事件也拥有不少“利器”。比如,开展高精度卫星遥感监测,建立国家自然灾害综合监测预警平台,研发人工智能气象大模型助力天气预报等。全国7万余处重要灾害点安装了北斗位移监测等自动化装备,依托高精度传感器、北斗短报文通信及AI算法分析,“5G+北斗”智能监测系统能够显著提高全天候监测能力和预警效率。

但必须认识到,暴雨和洪水,只有“更大”,没有“最大”,防洪标准也不可能无限提高。

初秋时节,内蒙古呼伦贝尔的额尔古纳湿地风景如画。新华社发

我们常说“防汛抗洪”,防汛是一个积极主动的过程,到了抗洪这一步,就进入“被动阶段”了。为此,要在思想上引起重视,加强对公众的宣传教育,提高对洪涝灾害的科学认识和防灾避险意识;同时,发挥政府部门的组织和引导作用,树牢底线思维、极限思维,盯紧守牢薄弱环节和重点部位,健全相关应急预案。例如,培训基层群测群防员和专业队伍,对灾害点和风险区实施动态排查巡查,发现险情立即通过敲锣、吹哨、广播预警等方式组织群众转移避险,筑牢防灾减灾人民防线。

我注意到这样一件事:深圳两名游客在台风“韦帕”蓝色预警启动后,未经许可擅自进入自然灾害危险区,后经艰难搜救后被安全转移。事后,相关部门依据自然灾害综合法规、因“未依法避险”而出具罚单。在我看来,全国首张“未依法避险”罚单的意义,在于推动防灾减灾理念从“被动救援”向“主动预防”转变。

防灾减灾不仅是政府的责任,也需要社会公众共同参与。政府有责任履行提供预警、划定危险区、组织救援等职责,而公民也有配合管理、主动避险等义务。我们要多措并举,构建更加科学理性的防灾减灾体系,形成“主动避险、依法防灾”的法治共识,提升全社会的防灾减灾能力。

《光明日报》(2025年09月06日 09版)