点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

木刻即是战斗

——观《怒吼吧,中国:北京鲁迅博物馆藏抗战版画作品集》

作者:姜异新(北京鲁迅博物馆副馆长)

版画技艺始自中国,古称“绣梓”,其历史要比西方早五百多年。鲁迅曾在《〈北平笺谱〉序》中写道:“镂像于木,印之素纸,以行远而及众,盖实始于中国。”唐末经卷中的佛像、纸牌雕镌精巧;明代小说绣像文采绚烂,皆映照出中国版画曾经的辉煌。这种技艺在1320年左右随丝绸之路传入欧洲,逐渐发展出画家自绘、自刻、自印的创作版画,艺术风格发生了明显变化。20世纪30年代,在鲁迅先生的大力推动下,由艺术家独自完成的创作版画重新传入中国,迎来新的发展契机,绽放出欣欣向荣的光彩,被称为“新兴版画”。

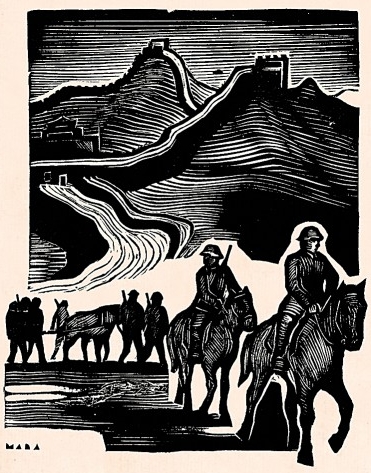

1938年,马达《保卫我们的祖国》 图片由中国人民大学出版社提供

鲁迅在深入考察中外美术发展历程与现状的基础上,结合中国国情与革命需要,认定版画“是正合于现代中国的一种艺术”。他积极搜藏外国原拓版画,涵盖十六个国家、两百多位艺术家的作品,总计一千八百余件;他自费精印多部外国版画集,为中国青年艺术家提供了宝贵的学习范本;他整理编印中国古典版画遗产,扶植新兴木刻社团,指导青年创作,初步创立版画理论。

1931年8月17日,鲁迅在上海发起了为期六天的木刻讲习会,特邀内山嘉吉讲授木刻技法,并全程担任翻译。十三名青年艺术家中,十人来自年初成立的一八艺社,包括江丰、陈铁耕等骨干。鲁迅曾评价其习作,“以清醒的意识和坚强的努力,在榛莽中露出了日见生长的健壮的新芽。”(《二心集·一八艺社习作展览会小引》)

鲁迅不遗余力地播撒木刻火种,培训木刻骨干。他谆谆教导木刻青年:虽然图画是人类的共通语言,但仍应该使自己的作品具有浓郁的地方色彩和东方情调,即用新的形、新的色来表现中国人,中国事以及中国向来的魂灵,使之具有独特的民族性。

图片由中国人民大学出版社提供

在鲁迅的倡导与支持下,由木刻讲习会蔓衍而生木铃社、野穗社、无名木刻社、M.K.木刻研究社等艺术团体。青年木刻家们捏刀向木,直刻下去,使人民成为画作中的主人。中国版画实现了从复刻到创作的转变,既吸收外国良规,又继承民族传统,最终在20世纪30年代成长为表现中国现代社会魂魄的大众艺术。

实际上,1931年至1945年,十四载中国人民抗日战争的烽火岁月,也正是中国新兴木刻艺术经鲁迅之手播下种子、萌芽抽枝,在血雨腥风中茁壮成长、蔚然成林的发展历程。

木刻讲习会开办之初,谁也没有料到,艺术培训的成果在不到一个月后便走上了战场——9月18日,日本侵略者的铁蹄踏碎了东北大地的宁静。江丰、陈铁耕等人立即行动起来,日夜用油印机赶制抗日画报与木刻传单,张贴于街头巷尾,践行了鲁迅所言“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办”(《集外集拾遗·〈新俄画选〉小引》)。就这样,中国新兴木刻艺术在民族危亡之际,完成了从艺术探索到战斗武器的转变。

1936年深秋,鲁迅先生与世长辞。他未能目睹亲手培育的艺术种子如何在抗战的洪流中蓬勃生长,也未能看到他所鼓励教导的木刻团体如何从最初的零星幼小的个体逐渐成长为旌旗蔽空的大队。

新兴版画家们不但如鲁迅所期待的那样,勇敢地跨出世界的第一步,努力开辟出坚实的、属于中国自己的创作木刻之路,更在战争的烽火中成长为冲锋陷阵的文艺尖兵,将手中的铁笔化作刺向黑暗的匕首投枪,在民族记忆里铭刻下不朽的壮烈篇章:白山黑水间的殊死抵抗、青纱帐里的游击烽火、将士们金戈铁马浴血奋战、庶民百姓众志成城支前洪流……一幅幅刀锋铸就的版画,以最铿锵有力的艺术语言,谱写了中华民族气壮山河的抗争史诗。

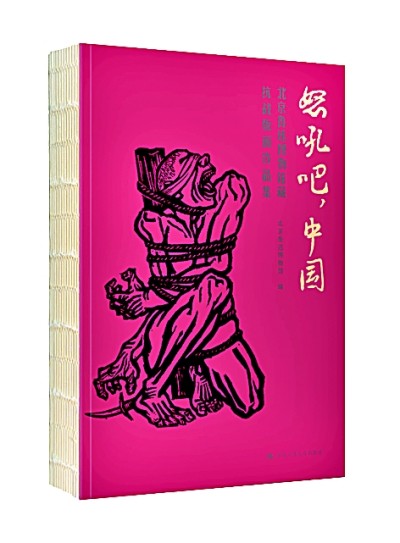

其中的经典之作当推李桦创作于1935年的《怒吼吧!中国》,作品以极具张力的构图塑造了一个被缚的、仰天怒吼的巨人形象——蒙目的布条遮不住沸腾的血性,半跪的身躯如盘虬的山岳,粗绳深陷皮肉却勒不垮挺直的脊梁。当那只暴起青筋的手抓向匕首的刹那,整幅木刻化作一记劈开时代的惊雷!该作首展于全国木刻流动展览会,旋即通过《现代版画》的刊载引发广泛关注。其传播轨迹堪称抗战视觉文化的典范:《七月》周刊及半月刊双重刊载、各类抗战传单广泛复制、一二·九运动游行队伍里醒目的宣传画……怒吼的巨人形象以其强烈的象征性和感染力,成为抗战时期最具传播效力的艺术符号。

“怒吼”这一主题并非偶然。早在1926年,苏联剧作家特列季亚科夫的话剧《怒吼吧!中国》(ROAR,CHINA)首演,该剧讲述了四川万县(今重庆市万州区)反抗英国殖民者的故事,在全球掀起声援中国的浪潮。1933年,该剧在上海法租界连演八场,场场爆满,把如火如荼的抗日救亡宣传推向了高潮。青年木刻家刘岘读到剧本后,心灵受到强烈震撼。在鲁迅指导下,历时一年完成28幅同名木刻组画,以未名木刻社之名出版。

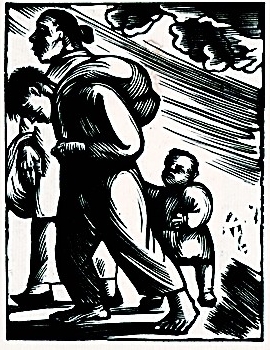

1930年代后期,李桦《流亡》图片由中国人民大学出版社提供

自刘岘以木刻转译反帝戏剧先声《怒吼吧!中国》,到李桦、赖少麒、桦鲁等人相继创作出《怒吼吧!中国》《怒吼着的中国》《我们的怒吼》等作品,抗敌御侮的正义吼声在不同艺术家的刻刀下不断裂变再生,使“怒吼”成为抗战文艺中迸发惊人生命力的核心母题。

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们特别遴选160幅木刻作品,含万湜思、江丰、罗清桢、王品青、黄新波等39位著名版画家,结集出版《怒吼吧,中国:北京鲁迅博物馆藏抗战版画作品集》(中国人民大学出版社出版)。让读者听见时空交叠中的艺术回声,让刻痕与当代目光相遇,呈现一部蕴含着伟大抗战精神的民族视觉史诗。

本书分为四个单元。“举国之殇”单元聚焦民族最深重的苦难:流离失所的难民蜷缩在废墟之间,饥寒交迫的妇孺沿街乞食,被奴役的同胞在铁蹄下挣扎求生……每一道遒劲的刻痕都浸透着血泪,那些战火中的流亡、劫后的荒芜、穷途的绝望,木刻特有的肌理表现化为震撼人心的视觉控诉,个体苦难反映着整个民族的集体创伤。

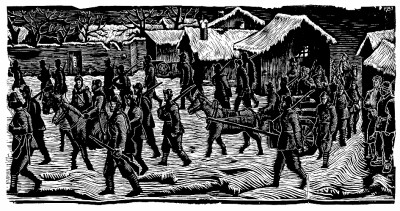

“抗争怒潮”单元再现中国军民面对日寇暴行,殊死抵抗的壮烈场景,尤其展现了中国共产党领导的敌后抗日根据地军民携手开展的游击战争——动员、伏击、防御、突击、追击、偷袭、夜渡、夜戍……每一幅作品都犹如一个凝固的历史瞬间,体现着中国军民“不许敌人越雷池一步”的钢铁意志,和“战到最末一道壕沟,流到最后一滴血”的悲壮誓言。

“万众一心”单元观照民众勠力同心、共赴国难的动人场面:船夫摆渡军需、工人日夜生产、妇女缝制军衣军鞋、诗人以笔为枪、音乐家谱写战歌……木刻家们用最朴实的艺术语言证明:在这场救亡图存的伟大斗争中,人无分老幼、地无分南北,每个中华儿女都以自己的方式,在历史的丰碑上刻下了永恒的印记。

1937年,江丰《出发》 图片由中国人民大学出版社提供

“重整河山”单元则捕捉到胜利曙光初照大地的新生图景。延安木刻家们扎根民间沃土,从剪纸的质朴线条、年画的喜庆色彩中汲取灵感,创作出一系列充满生机的大生产场景。开荒播种的辛勤、纺车转动的韵律、丰收打场的喜悦、春耕涉渡的忙碌、农村夜色的静谧……一幅幅生生不息的画面鼓舞人们坚信,胜利必将属于中国人民,安宁终将重回神州大地。

在抗战版画年表中,有一条不容忽视的信息,1945年4月9日,美国《生活》杂志刊登了14幅中国抗战木刻作品,并使用了这样的标题——《木刻帮助中国人民进行战斗》。编辑们或许不知道,这些作品早已超越了“帮助战斗”的意义,它们本身就是战斗,是用艺术进行的抗战。

八十年后的今天,当我们重新凝视这些版画,依然能够感受到刻刀下的力度,仿佛可以闻到木板上残留的硝烟味,不由得沉浸于当年的创作场景:防空洞里烛光摇曳,年轻的艺术家们,用粗糙的木板和简陋的刀具,将民族的创伤、不屈的脊梁、沸腾的热血和震天的怒吼,一凿一凿镌刻进历史的肌理,凝固在木纹深处。

《光明日报》(2025年09月06日 12版)