点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报记者 李韵 王笑妃

今年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。八十年后的今天,硝烟早已散尽,但那段用鲜血与生命铸就的民族记忆,沉淀于一件件文物之中,并未随岁月褪色。是血迹斑斑的军装、弹孔累累的红旗、卷了刃的砍刀,也是锈蚀的茶缸、泛黄的日记,还是记录历史的报纸、折痕叠加的地图……这些沉默的见证者,历经岁月。修复它们,不仅是为了留住一段记忆,更是为了铭记文物背后的英雄壮举、家国情怀。

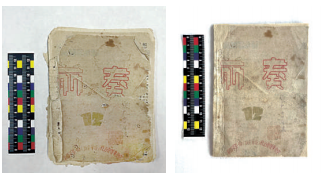

《前奏》第十二期乐谱集修复前后对比图(右为修复后)受访者供图

量身定制修复处方

抗战烽火远去,一件件抗战时期的文物,将一段段血与泪交织的历史封存。其中,记录日军暴行的报纸、烈士的日记手稿、珍贵书籍等纸质文物,因纸张的脆弱性而饱受“伤病”困扰:残缺断裂、霉变污染、虫蛀或老鼠啃食,还有折痕、变色、污渍水渍等“顽疾”。

那些曾被小心折叠存放的地图、信件或手书,折叠处往往成为纸张加速老化的“重灾区”,最终导致断裂。山东博物馆文物保护部副研究馆员鲁元良对此深有体会:“我们修复过长两米、宽一米的地图,因为长期折叠存放,折痕处几乎全部断裂。”

纸质文物破损后,修复师在修补时,需要选择与文物在颜色、厚度、质地、纹路等方面接近的纸张。由于抗战文物的纸张多与书画古籍用纸差异显著,修复师常需化身“造纸匠人”:他们先用仪器分析纸张的纤维成分,再精心配比纸浆,使用传统造纸术的“抄纸”技术制出修复用纸。“抄出来的纸,厚度、颜色必须均匀”,江苏文博文化遗产保护有限公司文保部主任赵丹丹强调,“我们可能要抄几十张,才能选出一张最接近的”。之后,还要用色度仪和厚度仪检测,修补用纸要与文物颜色和厚度无限接近,才算成功。

刘剑辉工作照 受访者供图

抗战文物的修复保护,除了“修补”,还包括对文物进行复制,以满足各种展览的需求。中国国家博物馆文保院书画文献修复研究所文物修复师刘剑辉告诉记者,国博的文物复制是“复原性复制”。“不同时期的文献,纸张、工艺等都带有那个时代的烙印。如果只是通过原色打印来复制文物,会丢掉很多历史信息。”因此,复原性复制要遵循“原材料、原型制、原工艺工序”的原则,最大限度还原文物原件的历史信息。以原材料为例,抗战时期的文献用纸,可谓五花八门,有传统的手工纸,有近代从西方传入的“洋纸”,有老区自制的“土纸”……不同的纸张,其造纸材料、纸张纹理都不一样,如果找到材质、纹理接近的纸张,复制工作就成功了一半。

复原性复制还有一道重要的工序:将复制出的“完好”品做残做旧,将文物原件的残损样貌与旧气还原出来,再现其历史流转中形成的沧桑感。“经过这样复原性复制的文献,不光具有史料价值,还具有工艺价值。”刘剑辉说。

弱不禁风的不仅仅是纸质文物,也包括那些饱经风霜的历史建筑。重庆大学内,那座融合欧式风格与中式小青瓦屋面、红雕花门窗的“七七抗战”礼堂,不仅是重庆抗战历史的重要见证,也铭记着抗战时期国立中央大学迁渝办学的往事。

然而时光无情,这位“高龄老人”已危在旦夕:外墙滋生菌藻,屋顶木构件开裂腐朽,饱受白蚁侵扰……面对这些“病灶”,“重庆大学‘七七抗战’礼堂修缮项目”的文物建筑责任设计师陈蔚、项目主持设计师胡斌团队在动工前,先用无人机和三维激光扫描等仪器对大礼堂的各个部分进行精确测绘,然后再对症下药。例如,礼堂顶部原本的木屋架糟朽不堪,他们匠心独运地采用了新旧屋架并置方案:按原样式、尺寸制作钢架,外裹松木,安装在原有木横梁旁边,既加固承重,又最大限度地保留了珍贵的历史原貌和信息,让这座建筑得以继续诉说往事。

多学科合力照亮修复之路

文物修复,“科技”含量不断增加。修复前用仪器为文物做“全面体检”已成常态:金属文物用X射线荧光分析其材质和元素,扫描电镜观察局部病害;纸质文物则分析酸碱度(pH值),鉴定墨迹是松烟墨还是油烟墨,还要取样化验,追溯其成分。

“酸化”是加速纸质文物老化的元凶,而“脱酸”往往需要浸泡或喷涂脱酸液,但近现代机制纸却“怕水”。赵丹丹解释:“宣纸是用细竹帘将纸浆从水中‘抄’出来的,不怕水,所以一般修复古代书画时,工序中都是可以用水的。”而近现代纸上的红蓝钢笔字,遇水即洇染。所以,脱酸成了大问题。不过从去年起,赵丹丹已经用上了南京博物院自主研制的无水脱酸溶剂,让脆弱的机制纸也能安全“洗澡”。

面对新材料新设备,修复师们极其审慎。鲁元良强调:“我们会先用旧书报反复实验、分析研判,确认安全有效,才用于文物。”

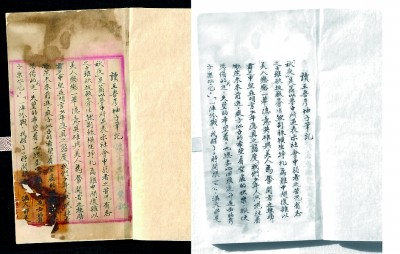

马耀南烈士的笔记及其在多光谱红外频段下的成像情况。受访者供图

科技之光,更能穿透时光迷雾,还原历史细节。多光谱成像技术的运用,让马耀南烈士(1902-1939)的笔记内容完整面世。马耀南是八路军山东抗日武装的重要领导人之一,被誉为“清河平原抗日的一面旗帜”。鲁元良介绍,在修复马耀南的笔记时,有几页上出现了字体晕墨、被透明胶带遮蔽的现象,于是他们用多光谱成像技术还原文字。比如有一页马耀南的读书笔记:“月亮悬在远远的一株松树上。”“树”字原被污渍遮蔽,在红外光下拍摄的照片,则将其清晰显现。

AI技术也加入了守护文物的行列。面对被水泡烂、撕裂又夹在玻璃板间的烈士照片,鲁元良坦言,传统修复技术已经很难施展。他选择先加固本体、除尘清理、更换无酸纸,然后对其进行高清扫描,借助AI技术还原影像,再重新冲洗,让模糊的烈士面容重焕光彩。

修复中觉醒的守护使命

每一次修复,都是一场与时间的赛跑。

赵丹丹告诉记者,1941年创刊的《江海报》,记载了抗战时期许多珍贵史料。南通博物苑收藏有《江海报》合订本,但因其破损糟朽严重,已经无法翻阅。这也让她意识到自己工作的价值和意义——让革命先烈的遗存和那段烽烟记忆,更长久地保存下去。新四军纪念馆藏品部负责人潘麟之也深有同感:“有病害的抗战文物要抓紧修复,否则文物的状态会越来越差,就像生病的人,你不去治,他就会病得越来越重。”

1943年岱崮战役中喝水的茶缸 受访者供图

在日复一日的修复中,抗战文物背后的故事,一次又一次触动修复师的心。鲁元良修复过一个锈残严重的灰绿色搪瓷茶缸,这是1943年岱崮战役中八路军战士喝水的茶缸。茶缸带有很多标签,有的是用小细绳拴了一个硬纸片,有的直接贴在缸子底。时间长了,胶质腐蚀了金属,贴标签的地方锈蚀相当严重,甚至把搪瓷的珐琅体都破坏了。

鲁元良在修复时,脑海中浮现了这样的画面:在万余名日军及飞机、重炮及毒气弹的围攻下,山上断水断粮,一茶缸水在战士们手中传递,谁都不舍得多喝一口。就是在这样的条件下,八连的93名战士坚守阵地十余个昼夜,以伤7人、亡2人的代价,歼敌300余人,创造了以少胜多的奇迹。“文物是历史的记录者和见证者,把它们修复好,是我对革命先烈表达敬意的方式。”

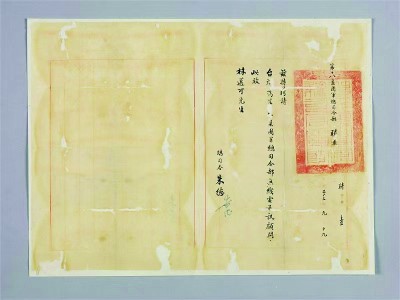

一九四四年,第十八集团军总司令朱德签发的聘林迈可为无线电通讯顾问的聘书。受访者供图

刘剑辉在修复或复制文物前,必先深入了解其历史背景,让自己进入历史场景中去。无论是想象烽火连天的战场,还是先烈书写家书时的柔情,都让修复过程充满温度。“修复或复制的程序或许差不多,但对我来说每一件都不一样。”他在复制第十八集团军总司令朱德签发的聘林迈可为无线电通讯顾问的聘书时,读了许多关于林迈可的事迹。他了解到这位国际友人积极参加中国人民抗日战争,帮助中共改进无线电通讯设备,使世界听到“延安之声”,对这件残破的证书也肃然起敬。“和平是这些仁人志士抛头颅洒热血换来的,保护好这些革命先辈留下来的文物,我们责无旁贷。”

从脆弱的纸张到饱经风霜的建筑,从先进仪器到修复师的巧手,抗战文物的修复之路,是今人与历史的对话,是传承一段不该被忘记的民族记忆,延续革命先烈不朽的精神。这些历经劫波的文物,提醒着我们:今天的岁月静好,那是先烈替我们挡住了腥风血雨。

《光明日报》(2025年09月14日 11版)