点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

潜心为国护宝 续写文明华章

——敦煌研究院奋力谱写文化遗产保护传承新篇章

光明日报记者 王冰雅 尚 杰

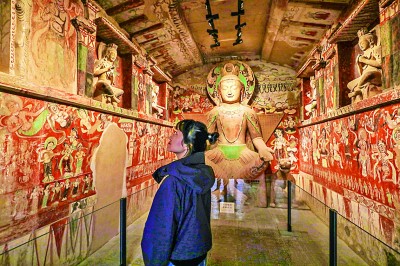

壁画色彩绚丽浓重,彩塑形象丰腴祥和……站在复原临摹的莫高窟第172窟前,盛唐气象扑面而来。

作为盛唐时期的经典洞窟,第172窟的塑像、壁画俱在,但历经岁月风沙侵蚀,早已失去昔日的风采。为了再现洞窟创作之初的风采,敦煌研究院整合基础研究、艺术创作多支力量,历经五年打磨,最终复现172窟千年前的艺术之美。这是敦煌研究院历史上首次实现整窟复原临摹,是理论、技术、人才各项条件成熟的结果。

2019年8月,习近平总书记考察了解莫高窟历史沿革和文物保护研究情况,并走进洞窟察看历史悠久的彩塑、壁画。随后,他在敦煌研究院座谈时指出,把莫高窟保护好,把敦煌文化传承好,是中华民族为世界文明进步应负的责任。希望大家再接再厉,努力把研究院建设成为世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地。

牢记总书记的殷殷嘱托,敦煌研究院锚定“典范”和“高地”的建设目标,积极在新时代文化遗产保护、研究、弘扬、管理方面不断创造新的敦煌经验,让敦煌文化在新时代焕发蓬勃生机。

在敦煌石窟文物保护研究陈列中心,游客在复制洞窟中参观。李喆摄/光明图片

敦煌研究院美术工作者在临摹创作。光明日报记者 尚杰摄/光明图片

在敦煌莫高窟数字展示中心,游客在观看数字影片。李喆摄/光明图片

科技守护,让莫高窟“延年益寿”

千年莫高,保护为要。如何让饱受风沙侵蚀的莫高窟“延年益寿”、绵延不绝,一代代敦煌人在坚持不懈努力。

刚刚过去的暑假,敦煌莫高窟再度迎来游客热潮,参观预约“一票难求”,接待量直线攀升。

“去年,莫高窟参观人数达312万人次,创历史新高,今年截至9月已接待238万人次。”敦煌研究院文化弘扬部部长雷政广表示,如何平衡文物保护与开放利用,是敦煌研究院必须应对的课题。

早在2000年,莫高窟参观人数突破34万,与1979年开放之初的3万人次相比,已经增长了10倍之多。时任院长樊锦诗前瞻性地预见游客持续增长的压力,提出建设数字展示中心的构想。

2014年,在距莫高窟15公里处,数字展示中心正式落成投运。游客先观赏影片,再实地参观。在翔实调研和反复调整的基础上,敦煌研究院探索出了“门票网络预约、单日总量控制、前端数字展示、后端洞窟参观”的旅游接待模式,让洞窟开放利用强度始终处于相对平衡的状态。

这一经验被联合国教科文组织当作典型案例向各国世界遗产地传播分享,称“莫高窟以非凡的远见,展示了有效的遗产地旅游管理方法,以保护遗产地的价值,树立了一个极具意义的典范形象”。

“我们将继续秉持负责任的文化旅游理念,既让文物保得住,又让游客看得好。”雷政广介绍,莫高窟数字展示中心项目(二期)目前已基本完工,投用后将进一步提升游客体验。

在敦煌研究院敦煌石窟监测中心,甘肃省石窟寺监测预警平台上实时显示着莫高窟的旅游开放状况,包括窟内实时温度、湿度、二氧化碳浓度等信息,为洞窟的参观调控提供依据。

“当洞窟相对湿度超过62%,原则上就需要停止开放。”敦煌石窟监测中心主任王小伟比喻道,“监测中心就像保健医生,每天观察文物的‘脉搏’‘血压’是否正常。”

走进生物实验室,敦煌研究院保护研究所副所长武发思正带着团队在荧光显微镜下做实验,他坦言日常工作主要是与虫害、鸟害、微生物病害“打交道”,为破解遗产地遭遇的生物学难题提供技术支撑。

从初期崖体加固、壁画修复、防沙治沙,再到科学管理、实时监测,敦煌研究院建起全方位科技保护体系。莫高窟的文物保护工作,也从往日的“抢救性”修复,迈向了更加从容、更具前瞻性的“预防性”保护新阶段。

数字赋能,让千年石窟在云端永生

借助数字化、信息化等高新技术手段,为洞窟、壁画、彩塑等生成数字图像,为莫高窟赋予“数字生命”,实现永久保存、永续利用,是敦煌研究院近年来发力的方向。

走进莫高窟第44窟,外界的喧嚣被悄然隔开,敦煌研究院文物数字化研究所的团队成员专注地操作特制的设备。灯光柔和地打在壁画上,每一笔色彩、每一道线条,都被高清镜头精准捕捉。

文物数字化,是一项与时间赛跑的工作。以44窟为例,约350平方米的壁画,需要经过数据采集、小块拼接、大块合成、检查、验收、定位校正等多道工序,全程耗时大半年之久。

在如此艰巨繁重的工作强度下,团队多年来焚膏继晷、昼夜奋战,截至目前已完成300个洞窟的数字化采集,其中200个完成图像加工,212个实现三维重建,169个支持虚拟漫游,积累了海量数字资源。

“这些数据采集设备都是我们自主研发的。”敦煌研究院文物数字化研究所副所长丁晓宏介绍,“洞窟形制不同、大小不一,有的适合自动化采集,有的则需要手动操作。我们不仅研发了可移动的数字化试验车,也研发了可灵活组装的小型设备。”

如今的敦煌研究院已经掌握一整套不可移动文物数字化的关键技术,培养出一支百余人的专业团队,并开始走上自主创新之路,不断提高数据采集的精度。

越来越多的数字化成果被广泛应用于敦煌石窟的保护、研究、弘扬中。

2016年,“数字敦煌”资源库上线,首次向全球免费开放30个洞窟的高清图像与全景漫游,访问量至今已突破2300万人次,用户遍及78个国家和地区。2022年,研究院再推出“数字敦煌开放素材库”,方便研究人员和爱好者进一步创新利用敦煌文化素材。

数字化成果也在线下以更鲜活的方式呈现。在莫高窟“寻境敦煌——数字敦煌沉浸展”,游客只需戴上VR(虚拟现实)眼镜,便可以走进莫高窟第285窟,抬眼即可看到庄严慈悲的菩萨,环顾四周是飘逸的飞天,仿佛真的穿越时空,在呼吸间感受敦煌艺术之美。

从2014年“中华艺术走出莫高窟”展览起步,敦煌艺术数字化成果已在全球举办40余场形式内容丰富的展览,让不可移动的文化遗产变得可感可触。

目前,敦煌研究院数字化团队正以每年10至15个洞窟的进度,稳步推进数字化采集工作。预计再用10年,莫高窟现存所有洞窟将全面完成数字化采集工作。届时,这些千年艺术瑰宝将在数字世界中实现永生。

开放共享,让敦煌研究成果走向世界

“推动流散海外的敦煌遗书等文物的数字化回归,实现敦煌文化艺术资源在全球范围内的数字化共享。”新时期,敦煌研究院勇担新的使命。

“敦煌莫高窟自1987年被列入《世界遗产名录》以来,得到了国际社会的广泛支持。”敦煌研究院党委副书记郭青林表示,“如今作为受益者,我们也希望回馈国际社会,分享这些年在文物保护领域积累的经验。”

在敦煌学信息中心,学术资料的共享正时刻在数字世界发生。这里收藏着全球最全面的敦煌学学术资料。2024年,敦煌学研究文献库上线,纳入“数字敦煌”板块,让世界各地的学者都能便捷地获取珍稀文献。“这正是研究院长期倡导的开放共享理念的体现。”敦煌学信息中心主任宋焰朋说,“我们希望打破地域限制,促进全球范围内的敦煌学研究。”

125年前,道士王圆箓在敦煌莫高窟清理流沙时,偶然发现藏经洞,意外打开了这座艺术宝库。但令人扼腕痛惜的是,藏经洞出土的7.3万件文物中,有约4.7万件漂洋过海散落世界各地,被收藏于不同国家的近百家公私机构中。

面对大量流散海外的文物,我们该如何应对?敦煌研究院科研管理处副处长杨雪梅介绍,各机构收藏数量和数字化程度不同,给开展工作带来了困难。但令人欣慰的是,这项工作得到了许多国际机构的支持,目前已从国外获得8300多件敦煌文物的数字资源,包括10万多张高清图片。

今年5月,“数字藏经洞”数据库平台正式上线。该平台目前已经录入敦煌藏经洞出土文物目录74667条,发布敦煌文书经卷9946卷、图像62000多幅,经卷内容识别780多万字,首次实现利用数字化技术对藏经洞文物全面呈现、解读和共享。同时,该平台还运用人工智能技术,实现图像拼接、图像缀合、知识图谱构建、全文检索等多项功能,让散落世界各地的敦煌遗珍在数字世界中重聚。

“过去几年,我们创新引领做‘典范’,使命担当建‘高地’,在石窟保护、学术研究和弘扬传承等方面取得系列成果。下一步,我们将继续赓续‘莫高精神’,潜心为国护宝,为传承创新中华优秀传统文化、增强中华文化影响力作出更大贡献。”敦煌研究院院长苏伯民说。

《光明日报》(2025年09月19日 05版)