点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【向未来,与中国同行】

作者:褚松燕(中共中央党校〔国家行政学院〕习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员)

街巷间绿树成荫,现代写字楼鳞次栉比、商务区车水马龙……勾勒出内罗毕动静相宜、欣欣向荣的图景。这座因蜿蜒穿城的内罗毕河而得名的城市,正以其持续创新的活力与多元并进的经济结构,展现出肯尼亚作为区域发展引擎的蓬勃气象,也见证着中肯两国在现代化探索中的同声相应。

基础设施:共建发展快车道

作为肯尼亚首都和非洲名城之一,内罗毕是联通非洲东部和中部地区的重要门户,对肯尼亚全国经济贡献巨大。从乔莫·肯雅塔国际机场乘车前往内罗毕市区,双向四车道的内罗毕快速路车流如织,沿线串联起内罗毕中央商务区、国家博物馆、国家体育场、议会大厦、总统府等重要地标建筑。谈及这条路的变化,当地司机连连称赞,“不仅平坦开着舒服,还快了呢!原来两小时,现在只要15分钟”。

“要想富,先修路”。中国这一发展经验在非洲大陆已广为人知。内罗毕曾是世界上最拥堵的城市之一,曾有研究发现,肯尼亚每天因交通拥堵而损失约50万美元。在中非合作论坛框架下,2019年10月16日,中肯基础设施合作项目之一的内罗毕快速路举行开工仪式。这个由中国路桥工程有限责任公司以建设—运营—移交模式与肯尼亚政府合作开发的项目,2022年7月31日正式投入运营,迅速受到民众的青睐。全长27.1公里的快速路不仅大大改善了交通,还在建设期间创造超6000个直接就业岗位,更大幅提升了内罗毕作为东非国际化大都市的城市形象。为此,肯尼亚学者卡文斯称赞内罗毕快速路项目是中非“一带一路”合作的典范。

乘坐蒙内铁路被列为到肯尼亚必打卡的旅游项目之一。作为共建“一带一路”倡议的一个标志性项目,蒙内铁路是一条采用中国标准、中国技术、中国装备建造的现代化铁路,更是中非合作共赢在肯尼亚的充分体现。自2017年5月31日正式开通后,这条“大动脉”为肯尼亚经济发展注入了更强更稳的“中国动力”,过去从蒙巴萨运货到内罗毕要3天,如今仅需8小时,降低了货物运输成本,对肯尼亚国内生产总值贡献率超过2%,被肯尼亚铁路局局长菲利普·梅因加赞为振兴经济的“领头羊”。

截至今年8月16日,蒙内铁路已实现安全运营3000天,累计运送旅客1592.8万人次,运输货物4196.3万吨,项目建设和运营期间累计创造7.4万个就业岗位,通过中国师傅带肯尼亚徒弟,培养了约2800名肯尼亚铁路技术人才。在明亮简洁的内罗毕车站调度中心,艾丽斯和她的同事们熟练监控着列车的运行细节,她用流利的中文介绍着自己的工作职责,真诚地说:“我非常珍惜在非洲之星的工作,不仅有收入,而且有尊严。”

今年2月,蒙内铁路因应旅客需要进行升级,从中国定制的特等座车厢一投入使用就受到热烈欢迎。同时,内马铁路(内罗毕至马拉巴)作为蒙内铁路的延长线也在兴建之中,进一步助力形成陆海联动、产业融合、协同发展的中非互联互通网络,有力支撑中非产业合作增长圈的发展。

8月19日,一名中方铁路工程师从蒙内铁路机车前走过。 新华社记者 杨光摄

相互鼓舞:共谱自主现代化新篇章

新时代中国的现代化建设成就为发展中国家探索符合自身的现代化道路增强了信心,自主选择符合本国国情的发展道路已经成为中肯共同理念,在各领域加强经验分享也成为中肯携手探索现代化道路的共识。

肯尼亚全国贫困率超过40%,其中,农村人口贫困率为50%。中国通过精准扶贫消除绝对贫困和区域性整体贫困的成功实践举世瞩目。肯尼亚积极学习和借鉴中国的减贫特别是农村减贫方面的宝贵经验,肯尼亚经济学家爱德华·基桑甘尼说:“中国从根本上解决了贫困问题,让人活得有尊严,要解决饥饿问题、贫民窟问题,就要学习中国的减贫经验。”

为了解决复杂的国内问题和应对全球挑战,推进肯尼亚的现代化进程,肯尼亚政府制定了自下而上的经济转型议程和2030年远景规划。2024年中非合作论坛北京峰会擘画了中非团结合作新蓝图。2025年4月,中肯两国领导人将双边关系定位提升至新时代中肯命运共同体,在各自实现现代化的道路上携手前行,全方位拓展共建“一带一路”、高新科技、人文交流、经济贸易、新闻传媒等领域的互利合作。6月,中非合作论坛成果落实协调人部长级会议在湖南长沙举行,中国宣布落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。肯尼亚投资、贸易和工业部部长李·金扬朱在当地发行量最大纸媒《民族报》上发表题为《肯尼亚必须用好中国的开放机会》署名文章,称赞“中国故事鼓舞人心、令人赞叹”。

正如非洲谚语所说,“同路人才是真朋友”。虽然远隔千山万水,平等互利、合作共赢的发展理念已经成为中肯共识。目前,400多家中资企业在肯尼亚基础设施建设、投资、旅游等多个领域开展业务;双方的人文交流力度也大大加强,4000多名肯尼亚学生到中国留学,在可见的未来,一大批肯尼亚学子将通过中肯之间各类人才培养计划学习知识、提升技能,成为助力肯尼亚工业化进程加速的技术专家。

6月10日,铁路工作人员在肯尼亚首都内罗毕参加肯尼亚标轨铁路安全运营八周年纪念活动。新华社记者 李亚辉摄

和谐共生:协力守护美好地球家园

地处东非高原的肯尼亚是野生动物的天堂。每年7月到9月,这里都会上演全球规模最大的野生动物大迁徙,由此也引来了全球的游客。为了保护生态环境和生物多样性,2017年8月,肯尼亚开始实施全球最严“禁塑令”,全面禁止使用、制造和进口商业及家庭用途的塑料袋,有人调侃“在肯尼亚,你有钱也买不到塑料袋”。于是,拎着各种布袋、纸袋,甚至有着汉字的无纺布外卖袋的人们来来往往,已经是内罗毕街头的常见风景。

气候变化已成为人类共同面对的重大挑战。2021年11月,中非合作论坛第八届部长级会议通过了《中非应对气候变化合作宣言》,建立新时代中非应对气候变化战略合作伙伴关系,助力可持续发展,共同构建人与自然生命共同体。2023年9月,肯尼亚成功主办了首届非洲气候峰会,会议通过《非洲领导人关于气候变化的内罗毕宣言及行动呼吁》。

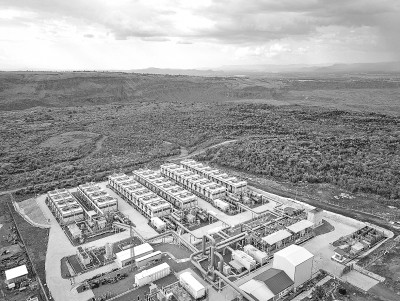

近年来,肯尼亚积极与中国公司进行合作,特别是在可持续能源发电领域。中企承建的加里萨光伏电站装机容量为54.66兆瓦,可满足7万户家庭共计38万多人口的用电需求,是东非最大光伏电站,助力改善肯尼亚北部地区民众的生产生活条件。肯尼亚还拥有丰富的地热资源,中企承建的索西安地热电站已于2023年6月底投产送电。充分利用绿色技术、绿色资源和绿色能源,成为中肯协力守护地球家园,走向美好未来的共同选择。

图为2024年9月9日在肯尼亚纳库鲁郡拍摄的索西安地热电站。 新华社记者 韩旭摄

文明互鉴:共促平等交流全球治理

肯尼亚是人类的起源地之一,肯尼亚国家博物馆以其“镇馆之宝”——距今约160万年的“图尔卡纳男孩”化石,吸引了很多游客前来打卡,更以其对肯尼亚从殖民地到独立国家历程的展示而成为肯尼亚青少年爱国主义教育基地。在博物馆内,孩子们的目光清澈而热烈,充满求知渴望。

早在600多年前,中国明代航海家郑和七下西洋,曾多次率领船队远航至东非海岸,促进了海上丝绸之路的商贸往来和文化交融。今天,肯尼亚国家博物馆和拉穆博物馆中展出的中国瓷器还在诉说着历史上的友好交往。

同为发展中国家,中肯传统友谊历久弥坚,文明交流促进民心相通。如今,中肯两国作为全面战略合作伙伴,正在通过更为紧密的多层次人文交流合作为非洲发展增添内生动力。正如2023年《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书所述,共建“一带一路”追求的是发展、崇尚的是共赢、传递的是希望。越来越多的中国人到肯尼亚旅游、工作、生活,2024年肯尼亚共接待了创纪录的240万名国际游客,其中,来自中国的游客超过9万人次,同比大幅增长47.4%,预计今年将超过10万人次。肯尼亚的人口年龄中位数约为19岁,青年人渴望到中国学习知识和技能,人员的交流带来文明的交流互鉴,文明间的和而不同更加促进文明共同发展,为全球治理提供联通基础。

作为东非经济增长速度最快的城市,内罗毕是许多国际组织的驻地,联合国环境规划署、联合国人类住区规划署、联合国内罗毕办事处等机构使内罗毕成为全球治理的非洲支点。2025年8月5日,联合国秘书长古特雷斯宣布:儿童基金会、妇女署、人口基金三大核心机构将于2026年前全部迁至内罗毕,肯尼亚将在全球治理中成为举足轻重的节点。

2025年9月,中国提出了全球治理倡议,强调奉行主权平等、遵守国际法治、践行多边主义、倡导以人为本、注重行动导向五大核心理念,同各国一道,推动构建更加公正合理的全球治理体系,携手迈向人类命运共同体。肯尼亚内阁首席部长兼外交部长穆达瓦迪高度评价称,全球治理倡议的提出“正逢其时”,“为塑造以人为本、合作共赢的国际体系提供了契机”。全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议代表了全球南方国家的心声,只有平等相待、交流合作,人类社会才能共同开辟和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

“独行快,众行远”,如何实现现代化是中国和肯尼亚共同的课题。发展没有标准答案,每个国家都有自己的路要走,但在探索现代化的征途上,中国和肯尼亚是同行者。双方在合作中互学互鉴,在交流中互利双赢,必将为双方人民创造更加美好的未来,为推动构建人类命运共同体树立典范。

《光明日报》(2025年10月01日 07版)