点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:燕宏博(辽宁省沈阳市政协研究室工作人员)

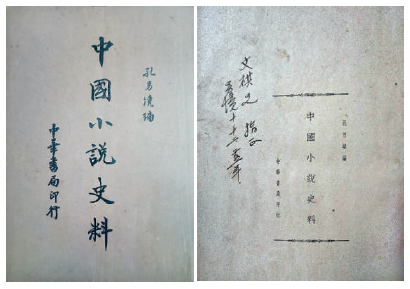

收藏签名本过程中,每碰到名家赠名家、但名家之间直接交往资料阙如时,我都喜不自胜。这往往意味着可以钩沉出一段文坛史话。中华书局1936年7月初版刊行的《中国小说史料》,就是这样一本书。在这本书的扉页,有编者亲笔题签:

文祺兄 正之

另境 十、十二、廿五年。

此书编辑者孔另境,受赠人吴文祺,皆为现代名家。孔另境(1904—1972),原名孔令俊,字若君,现代作家。著有散文集《斧声集》《庸园集》,杂文集《秋窗集》,剧本《沉箱记》《春秋怨》《红楼二尤》等。吴文祺(1901—1991),《辞通》作者朱起凤之子,语言学家、文学批评家、教育家,曾在上海暨南大学、复旦大学任教,著有《新文学概要》,编注有《侯方域文》《曾巩文》等,编有《辞通续编》,参与编订《辞海》。现以此题签为契机,搜集旁证,谈论一段文坛友谊。

孔另境

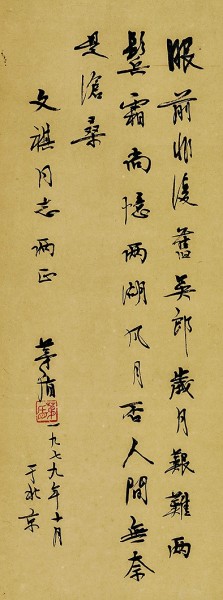

茅盾行书赠吴文祺诗

吴文祺

孔另境题签吴文祺的《中国小说史料》

一

在孔另境和吴文祺工作生活中,有一个人对他们均产生过重要影响,他就是茅盾。

孔另境是茅盾的内弟。茅盾对孔另境求学、工作都十分照顾。茅盾在《我走过的道路》中回忆,1922年夏,孔另境由于父亲“跟一个私娼相好,偷偷跑到上海来了”,就把接替父亲经营的“纸马店盘给别人”,从乌镇跑到上海“投靠姐姐和姐夫”。茅盾发现“这小舅子比我在结婚后同德沚回门时所见的大有长进,做事也尚有决断”,就介绍孔另境到上海大学,进入中文系读书。在上海大学,孔另境自述“学习革命理论,接受时代号召”,加入中国共产党。入党时间,陈福康及孔另境女儿孔海珠皆说是1925年,然而孔另境在《申诉书》中说的是1924年。五卅运动时,孔另境因上街发传单被捕,被羁押半个多月。1926年3月,孔另境由茅盾介绍,赴广州担任毛泽东任代理部长、茅盾任秘书的国民党中央宣传部助理干事。孔另境到宣传部工作不久,茅盾即被派赴上海主持国民通讯社。1926年5月,毛泽东辞去代理宣传部长职务,专注主持农民运动讲习所工作。1927年四一二反革命政变后,孔另境接受茅盾意见回到上海,不久被派至杭州主持市委宣传部工作,组织暴动失败,与组织失去联系,回到上海,住在茅盾景云里的家,为茅盾做信使。1929年2月,赴天津教书,并任党在天津办的《好报》编辑。此时的孔另境虽然没有组织关系,但其公开地址系党与国外联络通讯处,常代为传递革命宣传品。1932年初夏,孔另境因“共产党嫌疑”被天津警备司令部逮捕入狱,经茅盾、鲁迅等人营救获释。

吴文祺曾与茅盾共事。吴中杰《踏着革命的节拍——记吴文祺先生》说:“吴文祺是1924年入党的中共早期党员,1926年在商务印书馆工作时,与沈雁冰一起做过党中央的交通员。”钟桂松在《茅盾史料两则》中谈及其写信向当时茅盾的同事梁闺放女士求教,梁闺放回信说:“我的上海居住……属于交通局的机构,是茅盾办公处。公开是住宅,楼上是吴文祺一家老小住着……办公室在亭子间,以住家作掩护。”进一步明确了交通局设在吴文祺家中。按吴中杰所说,其时茅盾、吴文祺诸人负责向党中央转交各地党组织的刊物邮件,并介绍各地党员与中央负责人联系工作。但是工作没多久,因为邮件太多,来找的人太多,引起了别人注意,吴文祺被商务印书馆解聘。之后,据吴文祺《两湖花落春仍在——忆武汉中央军事政治学校》,共产党员包惠僧任中央军事政治学校武汉分校筹备处主任,在全国招生,其中上海招考事宜由茅盾负责。为此,茅盾约请商务印书馆编译所几位同事吴文祺、陶希圣等人帮他监考和阅卷。不久恽代英托茅盾为武汉中央军事政治学校物色政治教官,茅盾就把吴文祺、陶希圣等人介绍过去了,同时也在学校兼课。吴文祺在武汉军事政治学校协助恽代英做党务工作,并利用教官身份讲授社会发展史、帝国主义侵略中国史,宣传马列主义。彼时,茅盾在上海与吴文祺、郭绍虞、傅东华、孙伏园等10人组成“上游社”,创办社刊《上游》周刊,发表进步文学作品。大革命失败后,吴文祺也回到上海,之后由于恽代英牺牲,吴文祺也与组织失去联系。对于这段时间的革命友谊,茅盾晚年曾有条幅赠予吴文祺:“眼前非复旧吴郎,岁月艰难两鬓霜。尚忆两湖风月否?人间无奈是沧桑。”“两湖”即指当时中央军事政治学校所在地两湖书院。

吴文祺不仅与茅盾共事,还曾深度介入茅盾的家庭生活,帮助其协调复杂的家庭事务。可见吴文祺与茅盾两人关系已经十分密切。

从茅盾和孔另境、吴文祺的密切关系,我推测孔另境和吴文祺结识来自茅盾的介绍。二人结识的时间有三种可能:一是1926年茅盾与吴文祺一起做“交通员”期间;二是1928年孔另境在上海期间;三是1930年茅盾与孔德沚“重归于好”后。我个人倾向于1926年,因为当时孔另境住茅盾家,且与吴文祺都是年轻党员,充满革命热情,有寻找志同道合朋友的渴望。

二

孔另境和吴文祺结识后交情如何,我认为即使不是十分密切,也不能说是泛泛之交。我的这一推论,主要有正面、侧面两方面的例证。

正面的例证是,孔另境1935年编辑《现代作家书简》,吴文祺给予支持。孔另境在《现代作家书简》“钞例”中认为,“文人书翰,古今中外,靡不珍贵”,“文人书翰实有文艺的价值”,“更有社会的价值”。这也是他编辑这本书的初衷。书中收录近60位作家的220封书信、14幅手迹,“集内所录诸函,皆直接假之收藏者,本当征得作书人之同意,然因手续太繁,未谋善策……”“是集之成,概由诸收藏者之慷慨赐借”。经简单统计,这部被施蛰存认为“至今还有用的书”,其中书简主要是从汪馥泉、叶圣陶、戴望舒、施蛰存、叶灵凤、杜衡、赵家璧、吴文祺、赵景深等人那里征集来的。书中收录他人致吴文祺函10通,其中周予同、陈望道、郑振铎、顾颉刚各1通,钱玄同6通,并且这是孔另境在“取舍之间”详加甄审的结果,由此可见吴文祺对孔另境编辑此书的支持。而书中收录朱起凤、吴文祺父子致宋云彬函各2通,也可见孔另境对吴文祺的揄扬之意。

侧面的分析,是分别比较孔另境与鲁迅、吴文祺的关系,推测孔另境与吴文祺的关系。鲁迅于孔另境有大恩。据茅盾回忆,1932年孔另境在天津被捕后,又被押解到北京,茅盾托鲁迅营救,鲁迅两次写信给许寿裳,请许寿裳转托汤尔和救援,最终在1932年12月由李霁野、台静农保释出狱。孔另境出狱后回到上海,登门向鲁迅先生致谢。鲁迅还开玩笑说:“想不到你竟出来了!”并幽默地说:“没事,当然要放的,他们的口粮也紧得很呀!”鲁迅还为孔另境编辑的《当代文人尺牍钞》(即《现代作家书简》)作序。在《孔另境编〈当代文人尺牍钞〉序》中,鲁迅说:“另境先生的编这部书,我想是为了显示文人的全貌的,好在用心之古奥如叔本华先生者,中国还未必有。”孔另境对鲁迅十分感激,常常登门拜访,偶尔送小礼物。《鲁迅日记》1936年3月6日记载:“午后孔另境来并赠胜山菊花一瓶、越酒一罂。”鲁迅逝世后,孔另境在鲁迅葬礼仪式中担任干事,拍摄了葬礼全过程,并将照片装订成册,留下了重要资料。

鲁迅逝世后,孔另境撰写了《巨星的陨落》《我的记忆》和“读鲁迅文札记”系列文章纪念鲁迅。其中,《我的记忆》一文充满温情地回忆了与鲁迅交往的经过,感激之情溢于言表。

孔另境做过与鲁迅和吴文祺都相关的事,就是将《中国小说史料》分赠二人。《中国小说史料》是在鲁迅《小说旧闻钞》和蒋瑞藻《小说考证》基础上,从宋元明清到民国初年159部著作中,摘录了与68种小说有关的千余条资料编辑而成的。书中包罗小说内容、版本、作者以及故事演变、异闻传说等方方面面的信息,前后还有“小说考源”“清代小说之禁黜”“批评与杂记”等总论,为研究古代小说的学者提供了诸多便利。赵景深认为:“孔辑的优点有三:一乃《红楼梦》材料特多,二即乌程(湖州)三大小说家的材料多采光绪《乌程县志》,为他书所未有……三即‘三言’‘二拍’与《绣榻野史》的增辑,为以前所未有。”孔另境将此书送给鲁迅理所应当。《鲁迅藏书签名本》收录了书影和题签墨痕:“鲁迅先生 教正 另境十、十、三六年。”《鲁迅日记》1936年10月11日载:“上午孔若君(按:孔另境字若君)寄赠《中国小说史料》一本。”

关于赠书,因为孔另境对鲁迅极为感激,常理是收到书即赠予鲁迅。但1936年10月10日,比该书版权页所标“民国二十五年七月印刷”的时间晚了约3个月。而在此之前,孔另境在1936年8月31日将同样于1936年7月出版的《斧声集》赠予鲁迅。《鲁迅日记》1936年9月2日记载:“得孔若君所寄《斧声集》一本。”两种同月出版的书,在不同时间赠予同一人,不禁让人对《中国小说史料》实际印刷发行时间产生了怀疑。一个合理推测,即《中国小说史料》实际印刷发行时间比所标时间晚,甚至可能晚到10月初,致使孔另境1936年10月才开始送人。

这种推测不是毫无缘由,而是有例可循。孔另境编的《现代作家书简》,初版本标明“民国二十五年五月初版”,再版本则标明“民国二十五年九月初版”。显然,初版本实际出版发行时间比标明时间延后了4个月。这种推测也给为何没有孔另境送鲁迅《现代作家书简》的记载提供了合理解释。因为孔另境尚未收到书,鲁迅就逝世了。

现在回头看孔另境赠给吴文祺这本《中国小说史料》,只比寄赠鲁迅那本晚2天,从这个角度看,孔另境与吴文祺之间应该有比较不错的关系。

三

孔另境和吴文祺还与郑振铎颇有交往,他们属于一个“朋友圈”。

孔另境是郑振铎的学生。孔另境在上海大学求学期间,郑振铎在上海大学中文系任教。孔另境《旧事新谈——怀念革命的摇篮上海大学》说:“许多文化界领导人物和革命政党领导者都是该校的教师,著名的如瞿秋白、恽代英、施复亮、陈望道、茅盾、郑振铎、刘大白、沈泽民、杨贤江等。”或许是这层师生关系,也或许是因为茅盾的推荐,郑振铎对孔另境多有支持。《现代作家书简》收录茅盾致郑振铎函一通、鲁迅致郑振铎函三通,应是郑振铎提供的。郑振铎还为《中国小说史料》作序,评价道:“在孙楷第先生的《中国通俗小说书目》之后,继之以孔先生这类《中国小说史料》的出版,对于中国小说之版本的和故事的变迁痕迹,我们已可以很明了的了。”

据陈福康《孔另境与郑振铎》,1938年11月,孔另境和金韵琴结婚,郑振铎参加了婚礼。郑振铎、孔另境和王任叔(巴人)还共同编辑《鲁迅风》杂志,并为世界书局编辑了一套“大时代文艺丛书”。1945年5月,孔另境因参加抗日活动而遭日本宪兵逮捕,在狱中受尽酷刑,直至抗战胜利前夕才获释。郑振铎在《记几个遭难的朋友们》中说:“李健吾、孔另境先生和杨绛女士们都曾被捕,也都曾吃苦,但他们也都没有使同伴们牵连的被捕。”而孔另境也对郑振铎的革命活动提供支持。据孔另境夫人金韵琴《坎坷的经历》,1937年11月,上海成为“孤岛”之后,郑振铎组织、领导上海文化界救亡协会,经常在华华中学开会活动。孔另境是该校教务长,总是为活动提供地点。以上,都可说明郑振铎与孔另境的密切关系。

吴文祺与郑振铎交往也比较早。吴文祺《我为新文学奋斗的经过》说:“郑振铎先生对于《联绵字在文学的价值》一文,谬加赞许。他在接到此文后,在《文学旬刊》上登了一个启事,问我的通讯处。此后我们便做了朋友。”据邱光华《吴文祺先生研究》,《联绵字在文学的价值》最初发表于刘大白等编的《责任》周刊,此后1923年2月26日《民国日报·觉悟》、1923年3月10日《小说月报》第十四卷第三期予以转载。那么郑振铎与吴文祺订交应当在1923年。订交不久,经郑振铎介绍,吴文祺加入文学研究会。

郑振铎对吴文祺一直照顾有加。据高天如、钟敬华、吴嘉勋《吴文祺先生传略》,1932年吴文祺赴北平,郑振铎、李达、钱玄同先后介绍吴文祺任燕京大学、中国大学、北平师范大学讲师。1935年8月,郑振铎任暨南大学文学院院长、中文系主任,随即聘请吴文祺任该校中文系教授,讲授基本国文、语言文字学概论、中国新文学史等课程。吴文祺则对郑振铎编辑《晚清文选》予以帮助。为此,郑振铎在该书的序言中说:“阿英先生和吴文祺先生的帮助,我永远不会忘记。”郑振铎和吴文祺还一起为鲁迅编《会稽郡故书杂集》标点。许广平说:“其关于辑录书籍的标点方面,同人中有拟不采用者,有主张应加标点者,兹为统一书例并使初学易解起见,特商请冯都良先生标点《嵇康集》及《古小说钩沉》。郑振铎、吴文祺两先生标点《会稽郡故书杂集》。冯、郑、吴三先生于国学极有研究,想可稍免于错误。”

俗话说,“朋友的朋友也是我的朋友。”孔另境、吴文祺都与郑振铎关系密切,或许是二人关系较为不错的一个因素。

四

最后,我想谈一下孔另境与吴文祺能够成为朋友的内在因素。

孔另境和吴文祺都趋新。孔另境17岁在嘉兴二中读书时,就做过一件足为后人铭记的事——为中共一大在嘉兴南湖开会租船。茅盾之子韦韬在《我的父亲茅盾》一书中说:“由于经常为《共产党》写稿,父亲与李达的交往也就日益密切。那时父亲的一个远房表姑王会悟(他比父亲还小两三岁)从乌镇来到上海,父亲把她介绍给了李达,不久就结婚了。党的一大召开时,临时把会址转移到嘉兴南湖,就是王会悟出的主意;而在嘉兴租借南湖的游船,则是父亲的内弟孔另境(当时他正在嘉兴中学念书)出力联系的。”

孔海珠回忆,1961年左右的一天,孔另境很晚才回家,他说:“到嘉兴开会去,为了修复一大开会时租用过的船。”孔海珠问为什么,孔另境说:“对嘉兴的游船熟悉,去介绍一下当时具体的情况,包括船只内部的结构特点等。”1964年4月,孔海珠陪同孔另境回家乡,孔另境特意预留时间,提议去嘉兴南湖,在南湖游船前驻足。孔另境对孔海珠说:“这条游船有着非凡的特殊意义。”孔另境还指着湖边的房子说:“此地我熟悉,在这儿来租船的。那时,我在嘉兴二中读书,课余经常和同学来南湖游玩。帮助王会悟去租船,由我出面租船很安全。”

吴文祺则在五四运动后以新文化运动尖兵的姿态登上学坛。吴文祺离开学校后,按照他在《我为新文学奋斗的经过》中的说法,在朱起凤指导下,“整天埋头在故纸堆中,如是者好几年”,“后来受了《新青年》的影响,才改弦易辙地学做了白话文”。1921年,南京《国立东南大学南京高师日刊》“诗学研究号”提倡旧诗,吴文祺撰写了《对于旧体诗的我见》《驳旁观者言》,与缪凤林等人论战;几个月后,又撰写《新诗人偶作旧诗问题》,与刘大白进行笔战,竭力张扬新诗艺术。他还参加“国故学大讨论”,强调整理国故最重要的是创造新文化,培养重证求实的科学精神。

在大革命中,孔另境和吴文祺也有相似的经历,甚至二人都阴差阳错地与南昌起义擦身而过。李奇中《怀念老友孔令俊》说,孔令俊(孔另境原名)加入北伐军,被派到前敌总指挥部第八军教导师政治部,担任宣传科长。1926年夏,教导师全部政工人员前往河南,编为第三十六军第二师政治部,随第二师沿平汉铁路北进,顺利到达郑州。张作霖退据黄河以北后,武汉叶挺、贺龙部准备举行起义。第二师全体政工人员奉命脱离三十六军集中黄石港转赴九江,再从九江赴南昌,此时孔另境“先回籍探亲”,没有赴黄石港,因而错过了南昌起义。

吴文祺回忆,四一二反革命政变后,唐生智部下独立师师长夏斗寅叛变革命,“武汉政府临时将中央军事政治学校的学生3000余人改编为中央独立师,归叶挺率领,开赴前线……政治教官全部编入政治部,恽代英任党代表,施复亮任政治部主任,陶希圣任军法官,我任组织科长……大家都穿草鞋步行,由咸宁、嘉鱼、浦坼到达新堤……每到一处,接受当地群众的控诉,凡是民愤甚大有血债的恶霸地主、土豪劣绅,由军法处判处死刑,执行枪决。群众箪食壶浆以迎我军。……夏斗寅的叛军很快为我军击溃……”

之后,按吴景键《革命与桃花扇:吴文祺的1927》,吴文祺改隶第二方面军军官教导团,乘船从武昌开赴九江,准备加入南昌起义部队。教导团到达九江后,在船上被张发奎缴械。之后的历史就为人所熟知了。张发奎宣布“国共分家了”,对共产党员可以派人“送往南昌叶(挺)、贺(龙)那里”,不是共产党员可以“在营待命”。该团中共党团的负责人陈毅当晚召开会议,提出三条应变措施:一是暴露身份的,连夜出发到南昌,和叶、贺会合;二是有条件的,可分散回家,搞农民运动;三是没有暴露的,可以留下来,隐蔽待机。这时候吴文祺怎么选择的呢?从他在武汉军事政治学校工作经历看,他既不是党内重要的军事领导干部,也不属于完全秘密活动的地下党员,因此既没有随陈毅等人奔赴南昌,也没有留在张发奎部“隐蔽待机”,而是同孔另境一样回到了上海。

孔另境与吴文祺在交往中是否会谈及相似的革命经历,目前还缺乏资料。但二人趋新的个性和少年豪侠的气质,应该是他们相互吸引的重要因素。

《光明日报》(2025年10月10日 13版)