点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【千字说文之“为霜”】

作者:朱子辉(中国人民大学文学院副教授)

《千字文》“云腾致雨,露结为霜”两句,以工整的对仗,勾勒出自然界流转变化之理。其精妙之处,不仅在于前后语义的呼应,更体现在声律的协调。按照古代蒙学韵文的要求,上下句需兼顾对仗与平仄。“云腾致雨”四字为“平平仄仄”,与之相对的“露结为霜”应为“仄仄平平”。逐字分析,“结”是入声字,属仄声,“露结”二字正合“仄仄”之序;“为霜”二字则应为“平平”,“为”在此读作平声(wéi)。这一声律特征印证了“为”的动词属性,而非读作去声(wèi)的介词用法。这种句型结构上形、义、音的统一,为“为”字的阐释提供了多重佐证。

作者供图

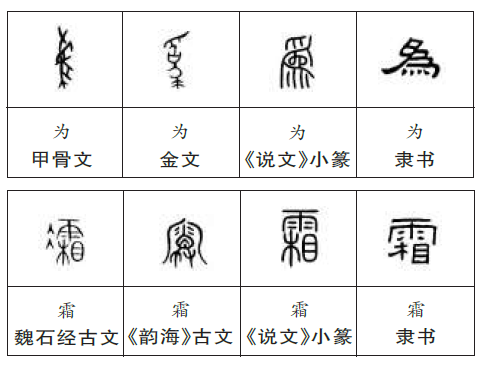

“为”字在“露结为霜”中用作动词,表“变成”之意,这一用法可追溯至其原始语义的引申脉络。甲骨文中的“为”,字形作以手牵象之状,下方是长鼻巨齿的象形,上方为一只手,生动展现了先民役使大象劳作的场景。罗振玉《增订殷虚书契考释》:“意古者役象以助劳,其事或尚在服牛乘马以前。”揭示出“为”的本义为“役使”“劳作”,是一个与生产活动直接相关的动词。后引申为一般性的动词“作为”“做”等,姚孝遂说:“甲骨文‘为’字从手牵象,故有作为之义,乃会意字。”(《甲骨文字诂林》)可以代表学界对“为”字基本义的普遍认定。然而,《说文》释“为”为“母猴也”,认为其字形像母猴之状。此说虽影响深远,却与甲骨文本义不符。究其原因,盖因小篆“为”字已失甲骨原形,“手牵象”的构形渐趋讹变,许慎未见甲骨文,仅据讹变后的字形推断,故有此误。从甲骨文到后世文献,“为”的动词性始终鲜明。在具体上下文中,“为”的“作为”“做”等基本义相当灵活,可译为“治”“学”“安排”等,如《论语·先进》:“为国以礼。”《论语·阳货》:“女为《周南》《召南》矣乎?”《左传·隐公元年》:“不如早为之所。”“为”的“变成”义即由此引申而来,《诗·小雅·十月之交》:“高岸为谷,深谷为陵。”“露结为霜”之“为”正是这种引申义的典型体现,既保留了动词的动作性,又凸显了事物形态的转化。

“霜”字的构形与先民对物候的观察密不可分。早期文字中不见“霜”字,但在传抄古文字中,“霜”字的各种字形上半部均为“雨”字头,像雨滴下落之形,标示其与水汽凝结相关。在小篆中,“霜”字逐步定型为从“雨”“相”声的形声字。

严霜降,草木凋零,但也标志着庄稼果实的成熟。因此,“霜”在后来的文化语境中遂衍生出“凋零”与“成就”的双重内涵,并最终升华为一种独特的文化哲思。这一点在《说文》释义中也得到完整的体现:“霜,丧也。成物者。从雨相声。”而以“丧”释“霜”,首先直指其肃杀草木的特性,“凋零”之意便基于此。霜降至则草木枯,故《释名》云:“霜,丧也。其气惨毒,物皆丧也。”曹丕《燕歌行》“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜”,以文学的笔法刻画了寒霜使草木摇落、万物凋零的景象。这种语义源于农耕文明对季节的敏感,霜的出现标志着植物生长周期的终结,故而衍生出凋零、衰败之意。但“霜”同时又蕴含了“成就”的正向内涵,故《说文》又说“霜”是“成物者”,意思是“霜”既可以摧物,亦有成就事物的一面。王筠《说文解字句读》引《京房气候》云:“霜成就万物。”张舜徽《说文解字约注》:“霜、雪皆有杀伤之力,凡为患禾稼之害虫,至是始尽,而后来年可望丰收。故古人云‘雪兆丰年’,又曰‘丰年之冬,必有积雪’,皆即此理。许训霜为丧,又申之曰成物者,亦斯意耳。……丧与成,似相反而实相成。”可见,“霜”既是生长的终点,也是收获的起点。这种“凋零”与“成就”的对立统一,深植于中国传统文化的哲学内核。霜的降临,表面是“肃杀”(丧),实则为“孕育”(成),通过终结旧的生长周期,为新的循环积蓄能量。这恰与《周易》“生生不息”的思想相呼应,“天地之大德曰生”,而生的过程本就包含“枯”与“荣”的交替。“霜”的双重性,实为天地循环、阴阳消长的微观写照。

“为霜”连文,最早见于《诗经·蒹葭》“白露为霜”,与《千字文》“露结为霜”虽措辞稍异,却同属对自然现象的客观描摹。这种表述背后,是先民对水循环与气温变化规律的朴素认知:露遇寒而凝为霜。恰如《大戴礼记·曾子天圆》所言“阳气胜则散为雨露,阴气胜则凝为霜雪”,以阴阳消长解释物态转化,展现了早期的自然哲学观。随着文化演进,“为霜”的意象逐渐超越单纯的物候记录,被赋予更丰富的情感内涵。阮籍《咏怀诗》“清露被皋兰,凝霜沾野草”,以霜露意象烘托孤寂心境;张继《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天”,借霜色弥漫营造旅夜的凄清氛围。这些诗句中的“霜”意象,已从自然描述升华为情感载体,体现了中国文学托物言志的传统。

《千字文》将“露结为霜”与“云腾致雨”并举,置于“天地玄黄,宇宙洪荒”的宏大叙事中,不仅是对自然现象的罗列,更暗含阴阳相济、万物化生的宇宙观。通过“为”字的动态联接与“霜”字的物候特征,两者共同构建了天地间水汽循环的完整图景,展现了古人天人合一的整体思维。这种将天文历法知识融入蒙学读物的做法,既传递了实用知识,又渗透了文化观念,恰是中华传统文化“寓教于文”的生动体现。

《光明日报》(2025年10月10日 16版)