点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:光明日报联合调研组

编者按

习近平总书记指出:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。保护文物功在当代、利在千秋。”习近平总书记关于历史文化遗产保护的重要论述,为新时代文化遗产保护利用传承、文物事业改革发展指明了方向。2024年12月,北京房山琉璃河遗址与临淄齐国故城、侯马晋国遗址、秦雍城遗址、楚纪南故城一起,以“周代都邑城址”名义被列入《中国世界文化遗产预备名单》。2025年4月,琉璃河遗址还入选了“2024年度全国十大考古新发现”。为深入了解北京房山琉璃河遗址、临淄齐国故城、侯马晋国遗址等周代都邑城址的相关情况,光明日报联合调研组系统梳理分析周代相关遗址的考古、保护进展,并提出相应的建议。

发掘与发现最新考古成果丰富周代历史文化意蕴

周代八百年,礼运天下。从山东淄博、山西侯马到陕西宝鸡,从北京房山到湖北荆州,不断出现的考古新发现,见证了中华文明的多元交融,具有不可替代的历史、文化与学术价值。

山东临淄齐国故城,作为“春秋五霸之首、战国七雄之一”的齐国都城,延续六百余年。其遗址分为大城与小城两部分,地上地下文物古迹十分丰富。2022年,在小城外西南角又发现了历史上著名的设于都城临淄稷门附近的稷下学宫遗址,稷下学宫存续150年左右,呈现出“百家争鸣”的学术盛况。

山西侯马晋国遗址是春秋时期晋国都城新田的所在地。公元前585年至公元前376年,历经13代国君,直至韩、赵、魏三家分晋,晋国在此建都209年。当地现已探明和发掘的遗迹种类丰富,包括古城遗址、宫殿台基、宗庙建筑群、手工业作坊遗址、祭祀遗址、墓葬区等,为研究春秋时期晋国的历史及其都城形制提供了重要资料。

陕西宝鸡秦雍城遗址是春秋至战国早期秦国都城所在地,建都294年,为秦国定都时间最久的城市。遗址规模宏大,结构清晰,由城址区、秦公陵园区、国人墓葬区及郊外离宫别馆区等组成,功能完善。在以雍城为都时期,秦人的经济、政治、军事、外交都有了长足发展。2022年以来新发现春秋时期大型建筑遗址1座、出土器物标本500余件,进一步佐证了雍秦的辉煌。

湖北荆州楚纪南故城是春秋战国楚国鼎盛时期的都城遗址。2019年至2021年,通过对东城垣进行解剖性发掘,基本确认了其建筑年代。楚纪南城作为当时南方第一大都会,历时411年。遗址现存较完整的土筑城垣、护城河、烽火台等军事设施,城内外分布有密集的大型夯土建筑基址、手工业作坊遗址、水井、河道和古墓葬,并出土了大量战国竹简等珍贵文物,见证了楚文化的起源与发展,在中国古代城市建设史上占有重要地位。

琉璃河遗址,是北京地区迄今考古发现的最早的城址,距今已有3000余年历史,被学界公认为西周燕国的始封地、最早的都城。

该遗址位于大石河北岸的房山区琉璃河镇,范围涉及董家林、刘李店、立教、洄城等村,占地面积约5.25平方公里。

早在1945年,琉璃河遗址被发现,1962年进行首次试掘。20世纪70年代,当地发现了城墙、护城河以及一批带“匽侯”铭文的西周早期青铜礼器。1986年,又出土了克盉、克罍等国宝级文物。

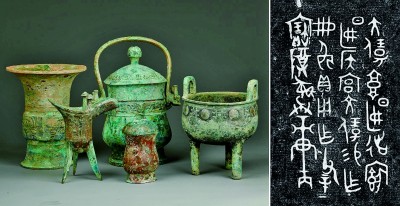

北京房山琉璃河遗址出土的作册奂青铜器组合及其铭文(拼版照片)。新华社发

2019年起,北京市考古研究院(该院于2022年成立,前身为北京市文物研究所)联合多家单位重启琉璃河遗址考古工作,取得多项重要突破。

“这次考古的一个重大突破,是首次确认了琉璃河遗址外城墙和外城壕的存在。”在考古发掘现场,北京市考古研究院琉璃河遗址考古发掘项目现场负责人王晶说,“以往仅发现一重城圈,城址范围约60万平方米。这次考古的发现,让城址规模一下子扩大到百万平方米。”

在城北区考古发掘现场,考古人员正细致清理一处城墙遗址,他们用手铲小心刮着土层,清晰呈现出3000多年前的夯土印迹。

调研组在二号大型夯土建筑基址看到,深浅不一的建筑基址和水井,里面画着各种线条,标示着不同的含义。

图为琉璃河遗址出土的牛头纹带盖伯矩鬲。刘雷摄/光明图片

王晶介绍:“这次考古在以前发掘点的东南侧,新发掘大型夯土建筑基址1处、大型夯土井2处,建筑总面积超过2300平方米,反映出西周封国大型建筑的组合与规模。这里有可能是宫殿、宗庙、官署等建筑群。”

在考古工作站标本室,调研组看到了各类出土文物,包括青铜器、陶器、玉器、卜骨等。“这是2021年M1902小型贵族墓出土的5件墓主人作册奂(人名)的青铜器,包括鼎、尊、卣、爵、觯,内壁铸有内容相同的铭文,其中‘太保墉燕’证实召公亲临燕地筑城。”王晶指着桌上作册奂的器物说,“铭文还记录了太保召公在燕侯宫宴请的情景,以及作册奂获得赏赐,制作了这些器物。”

在首都博物馆,“太保墉燕—房山琉璃河遗址专题展”中的车马坑模型。新华社发

此次考古还勘探出17座带墓道的大型墓葬,确认为燕侯家族墓地。在城北,首次发现33座西周中期平民墓葬,补充了该时期的考古学资料。

考古人员对M1902墓主的骨骼、牙齿及墓内动植物遗存进行取样和碳十四年代测定,推测该墓葬形成于公元前1045年至公元前1010年之间。

同时,经过基因测序,研究人员确定了城北墓地部分主人之间的亲缘关系,建立起一组四代家族树,并发现存在近亲结婚现象。这也是国内首次利用古DNA技术重建如此庞大的古代家族树,在复原古代家族关系及研究古代社会结构方面取得了重要突破。

“开展多学科考古和研究是这次考古工作的一个重要特点。”王晶介绍,在发掘过程中,考古发掘、文物保护、科技考古人员同步协作,共同研判文物保护方案、确定提取方法、制定取样计划,实现了多学科深度融合。

守护与激活 三千载周代都邑的智慧新生

在文物遗产保护与利用的新征程上,周代都邑城址保护工作稳步推进。

2025年,齐国故城遗址司法保护令发布,临淄齐国故城遗址保护中心成立。当地遗址保护部门工作人员路康介绍,临淄齐国故城考古遗址公园重点打造10余个项目,目前已基本完成大城西墙排水道口、小城城墙、南马坊大墓等保护展示项目。

侯马晋国遗址保护方面,已建成庙寝遗址公园、铸铜遗址公园和侯马晋国古都博物馆等文化设施,正在推进盟誓遗址公园建设。2025年7月,《侯马晋国遗址保护规划》修订工作启动。当地还对40余处重点遗址进行重新勘探。

一系列针对秦雍城遗址、楚纪南故城的保护措施也在推进。

琉璃河遗址保护近年来取得丰硕成果:1995年,西周燕都遗址博物馆建成开放;2022年,琉璃河考古遗址公园入选第四批国家考古遗址公园立项名单,其目标明确指向“打造国际级文化遗产地标”。

在“大考古”理念引领下,2023年,由中国社会科学院考古研究所、国家文物局考古研究中心、北京市考古研究院等8家单位合作共建的“燕文化考古研究中心”正式成立,成为国家文物局“大考古”框架下首个区域考古联盟。

“中心成立后,将持续、系统、深入地开展燕文化研究,为琉璃河遗址的价值挖掘提供学术支撑。”首任学术委员会主任、北京联合大学校长雷兴山教授介绍。

琉璃河遗址的研究保护视野并不局限于国内。2024年,由中美双方联合举办的琉璃河国际田野考古学校首次在遗址现场开课。

“琉璃河遗址下埋藏着丰富的历史信息,对这处青铜时代遗址的考古发掘令我非常兴奋。中国考古学家们对考古工作的热忱更让我敬佩。”来自美国的学生Devan感慨道。

今年6月,“2025年琉璃河遗址国际田野考古学校”项目开展了为期4周的研习活动,吸引了美国、加拿大等国学生。北京市考古研究院院长张中华说:“这个研学项目是世界青年了解中国考古的窗口,也为我们了解国际前沿动态提供了独特视角。通过田野实践、学术研修、文化考察三大模块,打造沉浸式考古学习体验,教学内容更丰富、更有针对性,学生更容易吸收掌握。”

“遗址保护不仅需要宏观规划,还离不开微观层面的精密科技支撑。”王晶介绍,“针对脆弱易损的出土文物,我们在青铜器保护和研究领域引入先进技术,尤其针对合金工艺进行深入研究。”通过对这些曾熠熠生辉的青铜器及其材料成分与制作工艺的细致分析,研究人员制定了科学的修复方案,从而有效延长了这些珍贵文物的寿命。

琉璃河遗址的保护与研究成果最终指向价值共享。琉璃河遗址考古新成果专家评议会、遗址公园建设专家指导委员会会议……在守护与激活的双重旋律中,学术前沿的探索与公众认知的拓展在此处交汇。

惠民与传承 探寻考古发掘与文旅融合之道

“坚持保护第一、注重文化导向、服务社会民生、实现可持续发展”,是大遗址利用应遵循的基本原则。

今年8月,临淄齐文化博物院,举行了一场“穿越千年·对话诸子”的学术活动。利用数字技术,稷下学宫VR就像打开了通往历史的“时光隧道”,让游客“亲临”稷下学宫,与先贤对话,与思想共鸣。齐文化博物院副院长崔金珊说:“未来,我们会持续推出数字沉浸式的体验项目,让齐文化能够更深入地走进公众视野。”

出版《侯马盟书》《晋都新田》等专著,举办学术论坛,深化晋文化研究;开展沉浸式展览,让公众近距离感受春秋晋国文化魅力;结合“晋国古都·公园城市”品牌,促进文旅融合发展……一系列举措推动了侯马晋国遗址的保护与利用。“通过文物见史、见精神,在欣赏博物馆珍贵文物的同时,公众也能了解这些文物所承载的文化内涵和精神,不但让文物‘活’起来,也使历史‘活’了起来。”晋国博物馆馆长董朝晖说。

楚纪南故城国家考古遗址公园已经建成,大秦雍城博物馆正在加速建设中……

成排的楼房,整洁的小区,面带笑容的村民,这是调研组在房山区琉璃河镇荣合佳苑小区见到的景象。

荣合佳苑是为保护琉璃河遗址而腾退的董家林村和黄土坡村村民集中回迁安置小区,意为两村村民和睦共居、融合共生。2023年11月,500余户村民陆续搬迁入住。

“住上了宽敞明亮的楼房,环境好了,生活也便利了。我们为遗址保护出了一份力,感到很光荣!”董家林村村民刘伯祥高兴地说。

修整道路、树立标识牌、绿化美化环境……村民回迁安置后,北京房山区大力开展环境整治工作,遗址及周边环境得到优化提升。

与此同时,琉璃河考古遗址公园建设也在有序推进。2025年3月,北京市启动“琉璃河考古遗址公园核心区建设规划设计方案国际征集”活动。经过多轮研讨、技术论证和意见征集,最终遴选出5个由院士、知名专家领衔的设计团队,初步提出多个兼具国际视野与本土特色的设计方案。

遗址展示规划也在同步进行:部分区域回填保护,部分考虑模拟复原展示,还有部分将通过数字化方式呈现。每一部分的展示方案都得经过充分论证。“考古是漫长的工作,也许需要持续数十年甚至上百年,但遗址公园建设不能等,现在我们正边考古、边保护、边建设、边开放,同步推进。我们的原则是成熟一处、展示一处、开放一处。”琉璃河遗址管理处党组书记谭瑾表示。

琉璃河遗址及其周边地区文化底蕴深厚,拥有全国重点文物保护单位琉璃河大桥、北京市文物保护单位岫云观以及贾河村万亩梨园、窑上英烈园、水泥博物馆等。周边还分布有世界文化遗产周口店北京人遗址,世界上保存石刻经版最多的云居寺以及北京地区年代最早、规模最大的帝王陵墓群房山金陵遗址等。

“未来,我们将以琉璃河遗址为核心,围绕燕都小镇功能定位,挖掘本地资源,加强周边资源整合,积极推动文旅融合,让周边村民参与进来,把日子过得越来越好。”琉璃河镇镇长彭超说。

展望与建议 打造城市文化新地标

近年来,周代都邑城址在科技考古、文物保护、学术研究和展示利用等方面均有不少创新举措,为大遗址保护利用提供了诸多可借鉴的宝贵经验。

周代都邑城址列入中国世界文化遗产预备名单,“这是新时代加强文化遗产保护传承,弘扬中华优秀传统文化的重大举措,意义重大,影响深远。”北京联合大学考古学教授谢肃表示。周代都邑城址考古虽已取得一定成绩,但要实现申遗目标,还须解决好考古、保护、传承、利用等方面存在的问题。如全面考古勘探不足,地下文物埋藏情况不明;遗址保护和研究还需加强,监测体系、数据库仍待完善;遗址公园建设进度相对较慢,公众参与度不高,社会影响力有待提升。

为系统推进周代都邑城址的发掘、保护、展示工作,调研组建议:

加强遗址考古发掘,推动多学科协同研究。进一步整合学术资源,充实考古力量,加快考古工作进度,争取发现更多具有重大价值的考古成果。坚持多学科交叉融合研究,将聚落考古、城市考古理念贯穿全程,深入挖掘和提炼遗址价值,整理发表更多研究成果。

强化遗址保护,创新展示利用方式。树立“一盘棋”意识,不断完善遗址保护管理规划。全面落实文物“四有”工作要求,加快旅游配套等基础设施建设。加快推进国家考古遗址公园建设,利用数字化监测、三维建模等技术,构建大数据库和数字孪生系统,提升遗址保护与展示水平,打造具有中国特色、中国风格、中国气派的考古文化工程。提高策展水平,创新展示方式,加强数字化技术应用,打造沉浸式虚拟展示,让公众切身感受周代都邑文化魅力,推动考古成果走向大众视野。

深化区域联动,打造文旅融合发展金名片。五处周代都邑遗址之间应加强协作,建立联动机制,深化价值研究,打造联合品牌。通过对比研究五座都城的规划思想、建筑技艺、政治制度与文化特征方面的异同,提炼“周代都邑文明”的整体突出普遍价值,阐明它们如何共同见证了周代分封制、礼乐文化的兴衰。联合举办学术会议、专题展览,制作高质量的系列宣传材料,并设计跨区域的文化旅游线路,在国内外同步推广,形成强大的申遗合力。各周代都邑遗址也应科学规划全域文旅发展,推进文化遗产整体性、系统性保护与传承。例如,北京房山可将琉璃河考古遗址公园与周口店北京人遗址、云居寺、金陵遗址等重要文化遗产地串联成线,将物质文化遗产与非物质文化遗产有机融合。充分利用高校实习基地、考古研究中心等平台,重点发展以“考古游学”为主题的研学游、亲子游,打造考古遗址公园研学基地。加强与周边地区文化遗产联动,整合文化资源,设计跨区域文化旅游线路,带动周边农、文、商、旅融合发展,将遗址打造为文化遗产保护与城乡融合发展双赢的示范工程。

深入开展学术研究和宣传阐释,夯实申遗基础。加强遗址文化研究,深入挖掘价值内涵,阐释其中蕴藏的东方智慧,为申遗筑牢学术根基。创新“直播考古”“专家在线”等互动形式,增强公众参与,提高社会知晓度和申遗关注度。

拓展国际交流合作,讲好遗址故事。持续推进国际考古合作与文化交流,吸引全球学者参与研究,建设国际考古教学和实践基地,打造国际交往的考古窗口。通过国际平台讲好遗址故事,提供大遗址保护的中国方案,提升中国考古的国际话语权,助力遗址走向世界,使之成为中华文明对外传播的新名片。

(光明日报联合调研组成员:北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员陈煦、周清;北京联合大学北京学研究所首席专家、教授张宝秀;北京师范大学文学院教授杨利慧;光明日报记者张景华、宋喜群、李建斌)

《光明日报》(2025年10月16日 07版)