点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:郑 艳(山东社会科学院文化研究所研究员)

每年的10月15日是全球洗手日。如今,洗手早已成为人们日常清洁习惯之一。其实,我国古人也早就认识到了洗手的重要性。在古代,被称作“沃盥”的洗手,除了有实质性的清洁作用外,还有一定的礼仪价值。洗手的用具多归在礼器一类,有神圣之意。

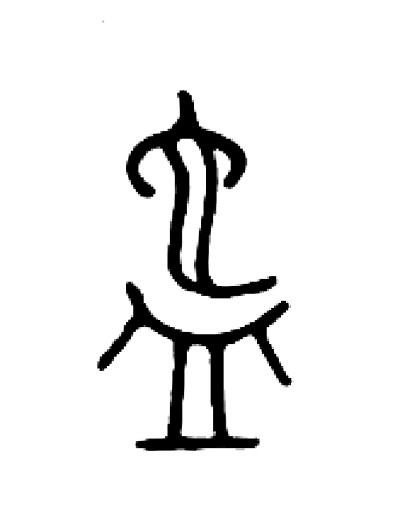

在两千年前的《礼记》里就有“鸡初鸣,咸盥漱”的记载,这说明古人已有盥洗的卫生习惯。东汉王充《论衡》里提到,“盥,去手垢”。东汉许慎在《说文解字》中说:“盥,澡手也。”“盥”的小篆字形很像一幅洗手图。小篆“盥”字由三部分组成:上面的中间部分为“水”,也就是注入盘中的、供洗手用的水;“水”的左右两边是“臼”,代表人的两只手;下面是“皿”,代表接水的容器。

春秋时期子仲姜盘

由此可见,“盥”是会意字,表示水冲洗双手后流到下面盘子里,这便是古人洗手的过程。也就是说,古代贵族洗手,一般是由别人用盛着净水的容器,在手的上方往下浇,并用另一个容器在手的下方接洗过的脏水。这说明那时的人已具备一定的卫生常识,已经认识到洗手时不宜反复使用同一盆水的道理。

《说文解字》说明“盥”字时还提到“奉匜沃盥”,清代段玉裁解释说:“匜者,柄中有道可以注水。”由此可见,“匜”是古时一种盛水器具,也跟盥洗相关。最初,人们把葫芦科的果实剖开一半舀水用,并受此启发制造了匜。西周中期起,出现了主要用于浇洗双手的匜,其早期为青铜制,秦以后出现金银制、漆制、玉制等。据研究,西周晚期的大篆“匜”字,上部为“也(它)”,本义指蛇蜕皮,代表浑浊之水随流而去,而下部“皿”亦为器皿,代表浇水洗手的容器。此后小篆“匜”跟如今的字形更像,由“也”和“匚”构成,不过那时的“也”较之大篆字体有所改造,而“匚”则说明秦汉时期的匜出现了漆制。

春秋时期蟠龙纹青铜盘匜

从出土文物来看,匜就像带把儿的瓢,随着技术的进步和人们审美的变化,开始出现各种图案和造型的匜,前部有了“流”(泻水之用),后部有了“鋬”(把持之用),有的底部还加了足。古人洗手的时候,一般先拿着匜舀水、浇水,并用“槃”(即“盘”)来接水,《说文解字》中说:“槃,承槃也。”段玉裁注曰:“承槃者,承水器也。”还提及“古之盥手者,以匜沃水,以槃承之,故曰‘承槃’”。

人们使用“匜”和“槃”洗手的这一系列动作,古时称为“沃盥”,段玉裁解释道:“沃者,自上浇之。盥者,手受之而下流于槃,故曰‘臼水临皿’。”古人洗手,用匜浇水,也叫做“沃”,洗过手的水流到槃里,也叫做“盥”。也就是说,古人洗手时有成套的用水器具,也就是前面所说的“匜”和“槃”配套使用,先秦和秦汉时期的墓葬都曾有这种成套的水具出土。

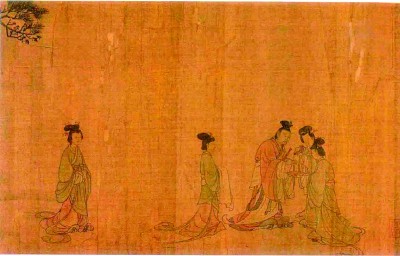

南宋李唐《晋文公复国图》局部

周代,“沃盥”作为一种洗手的规程,还被上升到具有神圣价值的礼制范畴。《周礼·春官》提到“凡祼事沃盥”,“祼事”指祭祀时以酒浇地的礼仪,孙诒让正义曰:“沃盥者,谓行礼时必澡手,使人奉匜盛水以浇沃之,而下以槃承其弃水也。”

《礼记·器用图》也说:“匜者,盥手浇水之器。以羹魁柄中有道,可以沃盥洗水也。”也就是说,人们在进行各种礼仪之前,都要净手以示敬重和虔诚,而净手使用的诸如“匜”“槃”等水具也被归为礼器之属。

朝堂之上或是贵族之家,当有宴请、祭祀等重要礼制事务时,“沃盥之礼”由专人负责。《周礼·夏官》有曰:“小臣……诏相王之小法仪……大祭祀、朝觐,沃王盥。”《仪礼·公食大夫礼》也提到“小臣具槃匜”,可知这种专人的职务即是“小臣”。

沃盥之礼在民间亦十分流行,比如给长辈送水洗脸,便是晚辈的分内之事。《礼记·内则》记曰:“进盥,少者奉盘,长者奉水。请沃盥。盥卒,授巾。”一人洗手时,年少者持盘,准备接脏水后倒掉,另一位长者把水缓缓地浇在人手上,洗手完毕后,再递手巾擦拭。根据礼制要求,儿子和儿媳妇须在鸡叫头遍时便梳洗干净、穿戴整齐,然后去父母、公婆住处请安,嘘寒问暖并帮助他们盥洗。盥洗的仪程便如前所言“少者奉盘,长者奉水”。此外,《管子·弟子职》里对学生也有一些要求:“少者之事,夜寐早作。既拚盥漱,执事有恪。摄衣共盥,先生乃作。沃盥彻盥,汎拚正席,先生乃坐。”学生须晚睡早起,洗漱完毕后开始谨慎做事:一般先要轻提衣襟,把盥洗之器放在先生面前,侍候先生起床、洗漱,然后撤去盥器,洒扫室屋,摆好讲席,再服侍先生入座。由此可知,包括“沃盥”在内的种种行为,是晚辈向长辈表达敬意的方式,亦是人们在礼制社会中自我约束的行为准则。

小篆“盥”

其实,在很多场合,古人的洗手仪式都具有神圣而庄严的意义。周代婚礼中有“媵御沃盥交”,据《仪礼·士昏礼》记载,当新妇被接到夫家,其要由御(即男方随从)侍候洗手,而新郎要由媵(即女方陪嫁)侍候洗手,表明夫妇开始结下情意。《左传·僖公二十三年》记载了这样一个故事:秦穆公把五个女子许配给重耳,其中一名叫怀嬴,杨伯峻注曰:“怀嬴为媵,故为文公沃盥。”《国语·晋语四》对这个故事的表述为:“秦伯归女五人,怀嬴与焉。公子使奉匜沃盥,既而挥之。”韦昭注曰:“婚礼,嫡入于室,媵御奉盥。”此时,婚姻中有“媵妾制”,贵族男子在娶妻时,除正妻外,还有陪嫁而来的媵妾,负责侍奉男主人盥洗。嫁给重耳的怀嬴曾嫁给过晋怀公(重耳之侄),是陪嫁之一,她要给重耳行“沃盥之礼”,但是重耳洗完“既而挥之”,没等递过来的手巾,就挥掉了手上的水,这是一种非礼的行为,也因此触怒了怀嬴。

除了婚礼之外,《仪礼》里记载了很多与洗手有关的礼制活动。“士冠礼”中有“宾盥,正纚如初”,参加冠礼的宾客在举行仪式前要先洗手。“乡饮酒礼”和“乡射礼”中皆有“主人坐取爵……盥洗”,主人取出酒爵(古代饮酒器)后会先洗手,再洗爵。“燕礼”中亦有“主人北面盥”,燕礼是宴饮礼,主人开宴前需要面朝北洗手。“士丧礼”中有“商祝……盥于盆上”,商祝(熟悉殷商敬神之礼的活动主持人)进行仪式前也会洗净双手。

大篆“匜”

礼崩乐坏之后,沃盥之礼的神圣价值逐渐淡化,不过洗手作为人们的卫生习惯长期传承下来。人们在阅读重要书籍时会先洗手。南朝梁虞龢《论书表》里记载了这样一则故事:桓玄十分喜爱书法作品,每次设宴聚会,总会拿出他收藏的书法名作向宾客们展示。有一次,一位正在吃油炸面食的客人,顺手去拿书法作品,结果留下了大块油污。此后,每当展示书法作品时,桓玄都会嘱咐客人先洗手,同时撤去宴席上的油炸面食。

为了洗去手上的污垢,古时的人们还会利用一些清除污垢的物品。唐代孙思邈《备急千金要方》里便有“洗手面令白净悦泽澡豆方”,“澡豆”即是将猪胰磨成糊,再调入豆粉与香料,主要用于洗除污垢。而在接触珍贵物品前先净手,既是对物品的保护,也是发自内心的敬意。宋代的中元节,人们多以鸡冠花供养祖先,上供之前需要洗手,因此鸡冠花也被称作“洗手花”。元明时期的一些绘画作品显示,在日常生活与重要礼仪场合中,人们仍会陈设盥盆、帨巾,表明“奉匜沃盥”的习惯依然存在。清代,蒲松龄《聊斋志异》、李汝珍《镜花缘》等作品中也都有关于“沃盥”“盘匜”的记载。

古人的洗手之道——“沃盥之礼”,不仅是日常的清洁行为,更是蕴含深意的礼制仪式。通过一系列庄重而有序的仪式动作,古人传递出对天地神明、先祖的虔诚敬意。在礼制体系中,沃盥器具的摆放与使用也遵循着严谨的规定,从中可以窥见古人在日常起居中的生活美学与仪式感。

(图片由作者提供)

《光明日报》(2025年10月17日 16版)