点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【谈文绎史】

作者:蒋雪儿(中国博物馆协会会员)

“豪放”既是人们生活中的常用词语,也是中华传统文化中独具特色的美学范畴。“豪放”代表了一种可贵的精神品格,融合了“天行健,君子以自强不息”的强劲之美与从心所欲的自如状态。从诗文品评角度而言,不论是魏晋风骨、盛唐气象,还是以苏东坡、辛弃疾为代表的宋词豪放派,都给我们留下了深刻的印象。

东汉许慎的《说文解字》对“豪”与“放”分别作了解释。“豪”,“豪豕,鬣如笔管者。出南郡。”指的是有坚硬毛尖的豪猪,段玉裁进一步将“豪”从具体动物的局部特征中,抽象出了此字的泛指概念,由“突出之毛”来比喻杰出人物。“放,逐也……凡放之属皆从放。”“放”的本义为“驱逐”,带有强制性,进而引申出释放、放置、放纵、开放等多种含义。“豪”和“放”两个概念在此时还没有结合到一起。但在《孟子》中,已经出现与“豪放”意义近似的词语。“孟子曰:‘待文王而后兴者,凡民也。若夫豪杰之士,虽无文王犹兴。’”以“豪杰”与“凡民”对照。“原泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。”孟子说,为君子、做学问、养道德,应当像有源的泉水一样,拥有坚实的内在根本,“放乎四海”处的“放”,取“至、到达”之意,指最终达到一种广阔的境界。

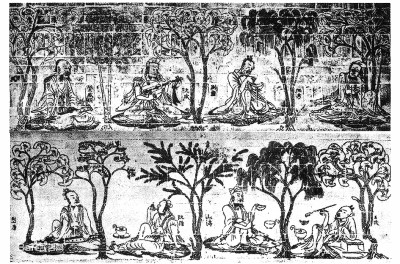

南朝模印砖画《竹林七贤与荣启期》

“豪放”作为一个词语进入人物品评中,是在《魏书·列传第五十二》里:

彝少而豪放,出入殿庭,步眄高上,无所顾忌。文明太后雅尚恭谨,因会次见其如此,遂召集百僚督责之,令其修悔,而犹无悛改。

“豪放”在这里用来形容张彝其人不拘小节的性格和行为,在当时看来,无疑是违背礼教规矩的,所以文明太后召集官员当众批评他。但张彝依然我行我素。这种坚持自我、不因外界压力而改变本性的态度,尤其是和世俗礼教发生冲突时依然保持真实自我的精神,是“豪放”之人主体人格的体现。

在魏晋南北朝时期,魏晋士人的主体意识空前觉醒,“这几百年时间是精神上的大解放,人格上思想上的大自由”。(宗白华《美学散步》)魏晋士人无拘无束的生活姿态体现在不愿受礼法的拘束上,如“王平子、胡毋彦国诸人,皆以任放为达,或有裸体者”。(《世说新语・德行》)“刘伶尝纵酒放达,或脱衣裸形在屋中。人见讥之,伶曰:‘我以天地为栋宇,屋室为裈衣,诸君何为入我裈中!’”(《世说新语・任诞》)在刘伶的观念里,天地是他的家,房子只是他的一件内衣。赤身裸体并不值得惊异。他不免“放达”有余,而“豪”气不足。魏晋名士倾向于逃避现实、追求自我的出世,而“豪”气往往源于入世行为中积极承担社会责任的意识。这一时期的建安文学以抒发人的精神气质为特征,风骨刚健、气势雄壮是其鲜明特色。鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中肯定曹丕的“文以气为主”:“更因他以‘气’为主,故于华丽之外,加上壮大。”“气”充盈天地之间,人又如何能运化此气,并以气为主呢?儒家的“养气”一说,旨在说明人虽然具有运化“气”的精神力量,却非天然而成,需经修养方能获得。其中,孟子的“浩然之气”与“豪放”之气有着同出而异名之妙,“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间”,“豪”作为“气”,主要是气势沛然欲溢的状态。只有通过涵养自身的正气、勇气、浩然之气,即养“我”之精神力量,才可以将“弥满”的真力向外放溢于万物,超越个体的局限,驾驭天地万物而无所桎梏。可以说,“豪放”的产生,是中华传统文化独有的儒、道二家思想精神互补融合的结果。

“豪放”也由建安文学进入了文艺作品审美之中。在唐代,“豪放”概念得到了最引人注目的发展。“盛唐精神以及唐人的艺术活动呈现了什么样的审美观念呢?司空图《诗品》是对唐代诗歌,也是对唐代审美类型的经典总结,里面有三品(雄浑、劲健、豪放)是与豪放精神相关的。”(张法《中国美学史》)

清代学者孙联奎在对《诗品·豪放》篇的题解中,将李白的《将进酒》与杜甫的《丹青引》看作“豪放”之诗的代表。 李白从人到诗文,历来都被看作是“豪放”二字的典范,李白的为人及其文学的特色是“狂”“侠”“道”“仙”“酒”诸因素综合作用的结果。与李白相比,杜甫诗的主导风格一般为“沉郁”,杜甫的思想虽然以传统儒家为根基,但他突破了“哀而不伤”“怨而不怒”的传统,诗歌中高扬主体精神,其作品彰显了高度的社会责任感和对民生苦难的深切关怀。孙联奎之所以将《丹青引》视为“豪放”佳作,也是因其情感饱满、兴会淋漓。《丹青引》将画家曹霸不凡的身世、高超的画技与坎坷的人生遭遇娓娓道来,波澜迭起,浩荡纵横,“豪放”之气势充沛至极。

“豪放”作为美学范畴而引领一个时代的审美风潮,则完成于宋代。王国维如此点评宋词两大家——苏轼和辛弃疾:“东坡之词旷,稼轩之词豪。无二人之胸襟而学其词,犹东施之效捧心也。”“豪放”词最为饱满的发展和成熟由辛弃疾最终完成。辛弃疾词人兼武将的身份,赋予他的词作以其他文人无法企及的力量和真切之“气”。后来,稼轩词又成为元曲精神的重要源头之一。

“豪放”概念自宋代盛极之后,至明代则逐渐淡出文学表现的视野。清代是中国古代美学理论的全面总结时期。王士祯在《花草蒙拾》中说:“张南湖(张綖)论词派有二:一曰婉约,一曰豪放。”首次以“豪放”“婉约”对举,对后世的文学理论产生了重要影响。

(图片由作者提供)

《光明日报》(2025年10月17日 16版)