点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

郑和下西洋带回的珍兽

演讲人:张 箭 演讲地点:绵阳师范学院历史文化学院 演讲时间:2025年9月

2025年是郑和率中国船队首下西洋620周年。明初郑和七下西洋,每次都率两三万人、两百余艘船,组成庞大的混成舰船队。以第一次(1405年)下西洋为例,共驾乘海船208艘,其中“有宝舡(船)六十三号,大者长四十四丈四尺,阔一十八丈,中者长三十七丈,阔一十五丈”(〔明〕马欢:《瀛涯胜览》);随行人员各司其职,分“官校、旗军、火长(舟师)、舵工、班碇手、通事(翻译)、办事、书算手、医士、铁猫(锚)、木艌(捻)、搭材等匠,水手、民稍(艄)人等”(〔明〕祝允明:《前闻记·下西洋》)。

青岛银海大世界港池外,参加海上巡游的帆船从郑和雕像旁驶过。新华社发

郑和下西洋船队途经东南亚、南亚、西亚、东北非等广大地区,船队人员耳闻目睹并记载下了一些当时明朝人视为稀有的动物,还带回了一些当时中国没有或者较为罕见的珍禽异兽。本次讲座我们将介绍其中一部分即犀牛、鳄鱼、鸵鸟、斑马和长颈鹿给大家,并与明末清初传入中国的相关动物知识进行比较,以说明郑和下西洋对动物学的贡献。

明代《三才图会》中的犀牛。资料图片

中土原有之珍稀动物

●犀牛

犀牛在古代中国曾广泛分布,并在古代文献中留下了踪迹。老子《道德经》有云:“盖闻善摄生者,陆行不遇兕虎,入军不被甲兵;兕无所投其角,虎无所用其爪,兵无所容其刃。”有观点认为,言既云“兕无所投其角”,此“兕”当为犀牛。《山海经·南山经》载:“东五百里,曰祷过之山,其上多金玉,其下多犀兕,多象。”晋郭璞注云:“犀似水牛,猪头,庳(矮)脚,脚似象,有三蹄。大腹,黑色。三角,一在顶上,一在额上,一在鼻上。在鼻上者,小而不堕,食角也。好啖棘,口中常洒血沫。”郭璞记载犀牛有三角,不排除是古人观察或记载有误。唐代刘恂《岭表录异》记载:“犀牛大约似牛,而猪头,脚似象蹄,有三甲。首有二角,一在额上为兕犀,一在鼻上较小为胡帽犀。鼻上者,皆窘束而花点少,多有奇文(纹)。牯犀亦有二角,皆为毛犀。”

大约在元明时期,由于气候变化、人口增长以及垦荒伐林、捕猎等各种因素影响,犀牛在中国已逐渐稀有,因此郑和船队下西洋期间船队人员对沿途所见犀牛较为重视并保有一些相关记录,其中最详细者,是随行的通事马欢在其《瀛涯胜览》中的记载:占城国(今越南中部)“他所不出,犀牛象牙甚广。其犀牛如水牛之形,大者有七八百斤。满身无毛,黑色,俱是鳞甲,纹癞厚皮。蹄有三跲(蹄趾)。头有一角,生于鼻梁之中,长者有一尺四五寸。不食草料,惟食刺树刺叶,并食大干木。抛粪如染坊黄栌楂(渣)”。

由于当时中原地区的气候环境已不适应犀牛生活,因此郑和船队一般只在当地采购犀角,并未带回犀牛,当时周边各国来华朝贡亦多用犀牛角。不过也有例外,明代黄省曾《西洋朝贡典录》中就记载苏门答剌国等曾向明廷进贡犀牛:“其贡物:马、犀牛、龙涎、撒哈剌(宽幅毛绒)、梭服(羊毛织物)、宝石、木香、丁香、降真香、沉速香、胡椒、苏木、锡、水晶、玛瑙、番刀、弓、石青、回回青、硫黄。”进入清代,由于种种原因,中土犀牛活动区域越来越向岭南和云南退缩,至民国时期彻底消失。

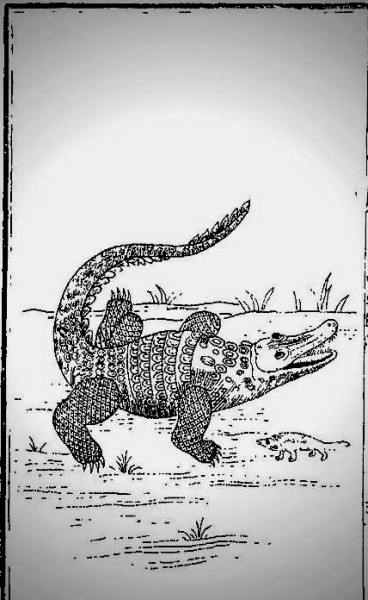

清代《坤舆图说》中的鳄鱼。资料图片

●鳄鱼

鳄鱼相关记载在我国文献中亦有悠久的历史。《旧唐书·韩愈传》中记载过一则关于鳄鱼的神异故事:

初,愈至潮阳(潮州),既视事,询吏民疾苦,皆曰:“郡西湫水有鳄鱼,卵而化,长数丈,食民畜产将尽,以是民贫。”居数日,愈往视之,令判官秦济炮(烘烤)一豚一羊,投之湫水,祝之曰:……祝之夕,有暴风雷起于湫中。数日,湫水尽涸,徙于旧湫西六十里。自是潮人无鳄患。

这个故事所记载的韩愈祝文成功驱鳄之法固不足信,但是所透露出的唐人对鳄鱼的熟稔程度可见一斑。

至郑和下西洋,鳄鱼在中土已不常见,因此随行的马欢等人也记录了沿途所见鳄鱼之事,诸如鳄鱼伤渔民等,其中与韩愈祝文相若的,是他们在占城国所见以鳄鱼判法的事迹:“又有通海大潭名鳄鱼潭。如人有争讼难明之事,官不能决者,则令其争讼二人,骑水牛赴返其潭。理屈者鳄鱼出而食之,理直者虽返十次而不能食,最为其异。”(《瀛涯胜览》)此等怪力乱神之事,最早见于南宋赵汝适的《诸蕃志》中占城国相关记载:“若有欺诈诬害之讼,官不能明,令竞主同过鳄鱼潭,其负理者,鱼即出食之;理直者虽过十余次,鳄自避去。”

明后期李时珍《本草纲目》中有鼍龙(扬子鳄)的线图,比较粗糙。也有文字总结:“时珍曰︰鼍穴极深,渔人以篾缆系饵探之,候其吞钩,徐徐引出。……其声如鼓,夜鸣应更。谓之鼍鼓,亦曰鼍更,俚人听之以占雨。其枕莹净,胜于鱼枕。生卵甚多至百,亦自食之。南人珍其肉,以为嫁娶之敬。”(《鳞部》卷四三“鼍龙”)但《本草纲目》中已无鳄或鳄鱼的记述,侧面说明当时中国的大型鳄鱼已经消亡。

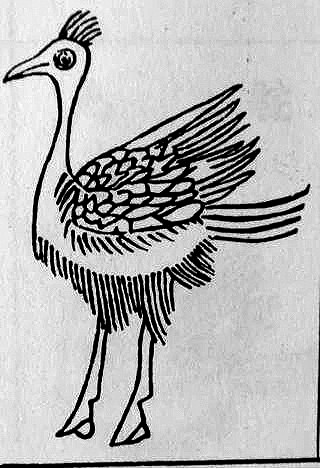

明代《本草纲目》中的鸵鸟。资料图片

来自异域的动物

●鸵鸟

中国不产鸵鸟,故甲文、金文、篆文、隶书中无鸵字,宋代丁度等《集韵》收“鸵”字,音驼,曰“鸵,鸟名,似雉”,此似为最早出现的“鸵”字。“鸵”字虽形成较晚,但中国古人知晓鸵鸟的时间却较早。《汉书·西域传》记载安息国“有大马爵”。唐颜师古注晋郭义恭《广志》云:“大(马)爵颈及膺身,蹄似橐驼,色苍,举头高八九尺,张翅丈余,食大麦。”颜师古所注的“大爵”,“颈及膺身”指颈长直到胸部,“蹄似橐驼”即蹄似骆驼。骆驼蹄扁平两趾,蹄底有肉质的垫,适于沙漠中行走。鸵鸟的足也具两趾和肉垫。“色苍”即青色——黑色。雄鸵鸟体羽主要为黑色,雌鸟羽毛灰色。“举头高八九尺”,成年雄鸵鸟高达2.75米,考虑到汉尺比今尺要小,这一记述基本符合鸵鸟情况。“张翅丈余”,鸵鸟的双翅虽已退化,不能飞翔,但奔跑时能鼓翅扇动以助一臂之力,两翅张开连同身躯确有近一丈。《广志》还说它“卵大如瓮”。综合郭义泰记载以及颜师古所注内容与现代鸵鸟对比,推测此记录当为现代鸵鸟。《诸蕃志》提到,弼琶罗国(非洲索马里沿海地区)“又产物名骆驼鹤,身项长六七尺,有翼能飞,但不甚高”。这里所说的骆驼鹤也应是鸵鸟。前文已说,鸵鸟的翅膀已退化,不能飞翔。可能是鸵鸟鼓翅助跑,飞跃前进,给人的观感像是低飞。元代汪大渊在《岛夷志略》中提及,麻那里地区(东非肯尼亚马林迪地区)“有仙鹤,高六尺许,以石为食。闻人拍掌,则耸翼而舞。其容仪可观,亦异物也”。鸵鸟常在沙漠活动、觅食,因此可能被人误以为其性食石。综合以上,至元代及郑和下西洋前,中国人对鸵鸟的了解并未超过唐代颜师古,盖因鸵鸟对中国人来说实在是太罕见了。

郑和下西洋期间,船队人员抵达非洲及阿拉伯地区目睹了鸵鸟,对它有了真切的认识。《瀛涯胜览》就记载了祖法尔国(今阿曼佐法尔地区)的相关见闻:“山中亦有驼鸡,土人间亦捕获来卖。其鸡身扁颈长,其状如鹤。脚高三四尺,每脚止有二指(趾)。(羽)毛如骆驼,食绿豆等物。行似骆驼,因此名驼鸡。”《星槎胜览》则记载了竹步国(索马里朱巴州)的情况:“地产……驼蹄鸡,有六七尺高者,其足如驼蹄。”下西洋船队随行人员不仅见到了鸵鸟,还采买带回一些。《瀛涯胜览》即提到祖法尔国“其国王于钦差使者回日,亦差其头目将乳香、驼鸡等物,跟随宝船以进贡于朝廷焉”。《西洋朝贡典录》中记载:“其贸采之物,异者十有二品:……十一曰驼鸡……”故至郑和下西洋,中国人对鸵鸟的了解认识终超唐代颜师古。这个认识水平在明朝得以保持。《西洋朝贡典录》中就描述了鸵鸟的细节:“(祖法尔国)有禽焉,长身而鹤颈,足四尺而二爪。其状如骆驼,其名曰驼鸡,是食五谷。”

郑和下西洋期间及稍后,鸵鸟首次现身于中国。明代严从简所编《殊域周咨录》卷九《南蛮·忽鲁谟斯》记录了明人目击“驼鸡”的情景:“永乐己亥(永乐十七年,1419年)秋八月旦吉,西南之国(指忽鲁谟斯即伊朗霍尔木兹地区)有以异禽来献者……皇帝御奉天门特以颁示,群臣莫不引领快睹,顿足骇愕,以为稀世之罕闻中国所未见。”不过,这一时期,无论下西洋之人还是此后明人都将鸵鸟称为“驼鸡”,相比之下,我以为宋代丁度《集韵》称“鸵鸟”更好。至清初编《康熙字典》和《古今图书集成》时,才“以鸟之名,改(从)马为从鸟”,改称“驼鸟”或“鸵鸡”。到民国初年编《中华大字典》时始定名为“鸵鸟”。

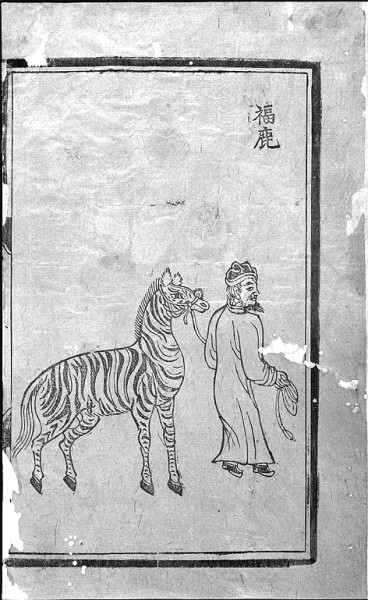

明代《异域图志》中的福鹿/斑马。资料图片

●斑马

一般认为,斑马原产于非洲,中国自来不产。也有意见认为《山海经·南山经》所载“有兽焉,其状如马而白首,其文(纹)如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀。佩(戴)之(皮毛)宜子孙”的“鹿蜀”即斑马,但考察历代所配图画皆不像。从文献记载来看,郑和下西洋随行人员明确描述并引入了斑马。明代1430年左右成书的《异域图志》即画出了非洲花福鹿(即斑马)。我们推测,清代康雍时期《古今图书集成》的编者画师们受此前文献影响,才把《山海经》的“鹿蜀”画成了斑马。

目前来看,中国人中最早接触到斑马信息的可能是南宋赵汝适。他在任福建路市舶司时听说过甚至可能见过斑马(或者斑马的图画)。他在《诸蕃志》中记载:弼琶罗国“又有骡子,红白黑三色相间,纹如经带,皆山野之兽,往往骆驼之别种也。国人好猎,时以药箭取之”。此记录与斑马外形较为接近。斑马外形确实像骡子,但是赵汝适记载其“红白黑三色相间”并不准确。但说斑马白黑两色相间,纹如经带,则属实。在分类学上斑马属哺乳纲,奇蹄目,马科;骆驼属哺乳纲,奇蹄目,骆驼科。虽有相差,但同目,二者存在差距但也不甚远。

郑和下西洋船队抵达东北非沿海后,随行人员亲眼看到斑马并做了记载描述。《瀛涯胜览》记载阿丹国(今也门亚丁地区)有花福鹿:“如骡子样,白身白面,眉心隐隐起细细青条花,起满身,至四蹄。细条如间道,如画青花。”《星槎胜览》也提到卜剌哇国(东非索马里巴拉维地区)产“花福禄(鹿),状如花驴”。《西洋朝贡典录》在以上文献基础上总结了斑马基本信息:“有兽焉,其状如骡,白身白面而青纹,其名曰花福鹿。”

下西洋之人不仅目睹并文字记录描述了斑马,还引进了斑马。郑和下西洋期间曾经立碑于太仓,碑文《娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹记》记载:“永乐十五年统令舟师往西域。……木骨都束国(东非索马里摩加迪沙)进花福鹿并狮子。”《西洋朝贡典录》也记载,郑和下西洋船队购回斑马供研究和观赏:“其贸采之物,异者十有二品:……九曰花福鹿。”

郑和下西洋期间,人们不仅记录了斑马,还传神地画下了斑马。1430年左右成书的《异域图志》就收录了中国第一幅斑马图画,并简称为福鹿。其惟妙惟肖的程度已接近今天的水平。由此,中国人对斑马的认识了解传承下来,直至现代。至于“花福鹿”之名何时变为“斑马”,考察清初《康熙字典》、民国初《中华大字典》斑字条尚无“斑马”一词,1939年出的《辞源正续编》合订本“斑”字条始收“斑马”一词。

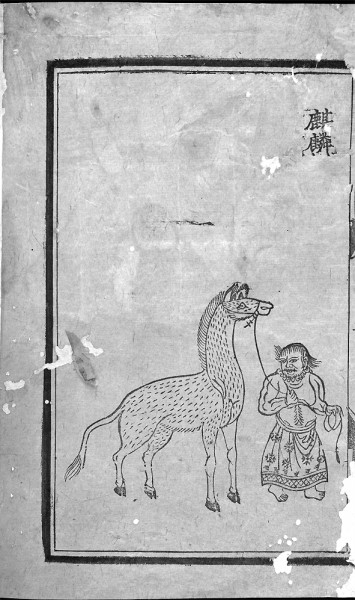

明代《异域图志》中的“麒麟”(长颈鹿)。资料图片

●长颈鹿

长颈鹿原产非洲,中国不产。文献中提及长颈鹿大约始于北宋。北宋李石《续博物志》记曰:“拨拔力国有异兽,名驼牛。皮似豹,蹄像牛,无峰,项长九尺,身高一丈余。”海外交通史学者冯承钧认为此“拨拔力国”即弼琶罗国,在今索马里柏培拉。比较文献记载与实物,长颈鹿的毛色花纹的确有些像豹,皆为黄色;颈长身高是其最大的特征。在分类学方面,长颈鹿属哺乳纲,偶蹄目,长颈鹿科;牛属哺乳纲,偶蹄目,牛科。所以推测《续博物志》所说的“驼牛”应是长颈鹿。《诸蕃志》的相关记述又有了新的内容:弼琶罗国产“兽名徂蜡,状如骆驼,而大如牛。色黄,前脚高五尺,后低三尺。头高向上,皮厚一寸”。赵汝适所提供的新内容包括产地可考,取名由据形态转为译音,特别是记下了长颈鹿不同于一般四足动物及家畜的一个显著特点(前腿长后腿短)。目前推测以上两人的记述源于来华外国人的口述。

郑和下西洋船队抵达非洲东北岸,下西洋人员目睹长颈鹿的风采,并把所见记述下来。《瀛涯胜览》记载阿丹国、忽鲁谟斯国产麒麟(推断实系从邻近的非洲引进的),并描述:“麒麟前二足高九尺余,后两足约高六尺。头抬颈长一丈六尺,首昂后低,人莫能骑。头上有两肉角,在耳边。牛尾,鹿身,蹄有三跲,扁口。食粟豆面饼。”《瀛涯胜览》称其为麒麟。麒麟是中国古代传说中的神兽,其状如鹿,头上有独角,全身长鳞甲,尾像牛,古人以之为祥瑞。同为下西洋之人的记录,《星槎胜览》并未采用《瀛涯胜览》的说法,它采用译音法称长颈鹿为祖剌法。保留下来的记载下西洋事迹的几块天妃宫碑刻等也是如此。

下西洋之人不仅目睹记载了长颈鹿,并且引入了长颈鹿。《瀛涯胜览》记载,宝船队在阿丹国买得各色珍宝:“又买得珊瑚枝五柜,金珀、蔷薇露、麒麟、狮子、花福鹿、金钱豹、驼鸡、白鸠之类。”西洋各国也有跟随宝船队来华朝贡进献长颈鹿的。明代巩珍《西洋番国志》记载,忽鲁谟斯国国王曾“修金叶表文遣使随宝船以麒麟、狮子、珍珠、宝石进贡中国”。郑和碑《长乐南山寺天妃之神灵应记》记载,永乐十五年“阿丹国进麒麟,番名祖剌法(等)”。《西洋朝贡典录》记载,永乐十二年榜葛剌国(今孟加拉)亦“贡麒麟等物”。

文物工作者使用深潜设备对南海西北陆坡明代沉船遗址水下文物进行提取。新华社发

外国进献的和明人购入的长颈鹿回国到达京师后,引起当时人们的极大关注。《殊域周咨录》就记录了当时有大臣认为此是“麒麟凡三至京师,烜赫昭彰,震耀中外”,其中不乏牵强附会祥瑞之说,但是客观上较为清晰地记录了长颈鹿的形貌。由于下西洋之人引入的长颈鹿多被称为麒麟,动物长颈鹿与中国古代瑞兽麒麟混用的情况长期持续,民国初年《中华大字典》对“麒麟”(或“麒”“麟”)按传统仍解释为传说中的瑞兽,但其所附麒麟图则是长颈鹿。直至1939年的《辞源》始收有“长颈鹿”条。

郑和下西洋带回珍兽的意义

明初郑和七下西洋,在亚非众多国家和地区观察、记录、介绍、引进了一些中国未有的或当时已少见的珍禽异兽,丰富了中国古代的动物学知识,有助于动物学的发展。

下西洋人士所引入的这些珍禽异兽及相关见闻,使中国人对相关动物的认识了解达到了一个全新的水平。以当时(15至16世纪)的世界范围内动物学发展水平为对照,这些认知可以说是很高的,甚至可能是最高水平。对比同时期西方相关认知而言也毫不逊色,甚至某些地方还要胜之,直至清代中叶开始由于种种原因,中国动物学发展越来越落后。

观众在中国(海南)南海博物馆举行的“深蓝宝藏——南海西北陆坡一二号沉船考古成果特展”上参观。新华社发

譬如关于犀牛的认知,明末来华的意大利传教士艾儒略曾记载:印弟亚(印度)“有兽名独角,天下最少,亦最奇,利未亚(即利比亚,指非洲)亦有之。额间一角,极能解毒”。又云:“勿搦祭亚(即威尼斯)国库云有两角,称为国宝。又有兽,形如牛,身大如象,而少低。有两角,一在鼻上,一在顶背间。全身皮甲甚坚,铳箭不能入。……头大尾短,居水中可数十日。……其骨肉皮角牙蹄粪皆药也,西洋俱贵重之……”(见《职方外纪》卷一《印弟亚》)对比郑和下西洋后中国动物学对犀牛的综合认知,艾儒略提供的犀牛新知识相对有限。

至于本讲座讲述的郑和下西洋引入的其他四种动物,艾儒略《职方外纪》卷一《亚细亚洲》、卷二《利未亚洲》均无提及。直至清初来华的比利时传教士南怀仁才有所论及。对于鳄,南怀仁记载:“厄日多(即埃及)国产鱼,名喇加多,约(长)三丈余。长尾,坚鳞甲,刀箭不能入。足有利爪,锯牙满口。性甚狞恶。色黄,口无舌,唯用上腭食物,入水食鱼。登陆每吐涎于地,人畜践之即仆,因就食之。见人远则哭,近则噬。冬月则不食物。睡时常张口吐气。有兽名应能满,潜入腹内啮其肺肠,则死。应能满大如松鼠,淡黑色。国人多畜之以制焉。”(见《坤舆图说》卷下《利未亚洲·东北》)南怀仁介绍的鳄和中国知识界已知的差不离。但他讲的能制服鳄的松鼠大小的“应能满”是一种獴,獴是毒蛇的天敌,也可能吃食各种蛋卵(包括鳄鱼蛋)。但南怀仁说它能猎杀鳄鱼则属无稽之谈。

关于鸵鸟,南怀仁讲:“骆驼鸟,禽中最大者。形如鹅,其首高如乘马之人。走时张翼,状如棚,行疾如马。或谓其腹甚热,能化生铁。”(见《坤舆图说》卷下《南亚墨利加洲》)他的介绍相对此前国人的记述更加简略,而且说鸵鸟“其腹甚热能化生铁”更是夸张。且南怀仁误将骆驼鸟(即鸵鸟)记为产于南美洲,南美洲栖息的不是鸵鸟而是美洲驼。

张箭 四川大学历史文化学院世界史系二级教授、历史学博士、博士生导师,中国海外交通史研究会前副会长,中国农业历史学会顾问。主要从事世界史研究,著有《地理大发现研究,15—17世纪》《新大陆农作物的传播和意义》等,发表学术论文200余篇。

再如长颈鹿,南怀仁讲:“亚毘心域(指埃塞俄比亚/依索比亚)国产兽,名恶那西约(指虚构神话动物,明清指麒麟)。首如马形,前足长如大马,后足短。长颈,自前蹄至首高二丈五尺余。皮毛五彩。刍畜囿中,人视之,则从容转身示人,以华彩之状。”(见《坤舆图说》卷下《利未亚洲》)对长颈鹿的这番介绍过于简略,对其观察也不细致。

至于斑马,艾儒略的《职方外纪》、南怀仁的《坤舆图说》只字未提。西方称斑马为hippotigris,意为“马虎”。17世纪以后西欧文献才开始有对斑马的零星记载和提及,“斑马”这个词的英、法、德、西、意、俄等国对应词汇才逐渐见于欧洲知识界,18世纪以后才有对斑马稍详的介绍。

当然,艾儒略、南怀仁等人并不能完全代表当时西方动物学最高水平,但他们的相关记录至少也能够反映西方知识界的一般水平。另外,这一时期中国知识界对以上动物的认识水平虽然相对要好一些,但也仍停留在动物志、地理志的层面,未能得到进一步发展。不过同时期的对比结果,仍在一定程度上体现了郑和下西洋对中国古代动物学的推动作用。

《光明日报》(2025年10月18日 10版)