点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【至味人间】

光明日报记者 王晓樱 光明日报通讯员 张阳

炽热的海南午后,穿过老街斑驳的墙影,一间十几平方米的老铺门前,阿公坐在店口,手起刀落,砍开椰子的厚壳,倒出椰子水,再用刨刀将椰肉削成薄片;阿婆站在案前,手脚麻利,把煮好的绿豆、红豆、薏米、芋圆一一添入碗中,再舀上一勺浓稠的椰奶淋在刨冰上,白得发亮,香气袭人。最后撒上一撮炒花生碎,脆香混着乳香,热浪中送来一口透心凉。

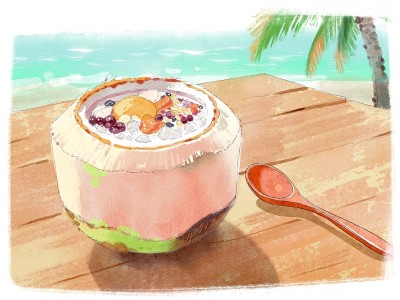

海南清补凉 周艺珣 绘

碗端到手里,还未入口,凉气便透过指缝往上升。轻轻一搅,汤圆浮起,绿豆沉底,椰丝在椰奶中打着转。海南人吃清补凉,讲究“清凉有层、软硬相间”,一口下肚,要冰得恰好、香得刚刚好、嚼起来筋道。绿豆要煮得开花,红豆咬下去绵软醇香,薏米得提前炒香,祛寒又添香气,芋头要用本地香芋,粉糯绵软却不散架,椰肉切得薄,嚼起来带一丝清脆。

“这天,吃啥都没胃口,就想来一碗清补凉。”坐在店门口的李叔一边搅拌,一边咂嘴感叹。他从小在海口长大,清补凉是每年夏天最期盼的一口甜。“那时候没空调,哪儿凉快就往哪儿钻,但只要有一碗冰冰的清补凉,屋里屋外都能待得住。”

一碗清补凉,海南人吃得丰富,也吃得讲究。最清爽的是椰子水清补凉,选汁水饱满的青椰,现砍现倒,加上嫩椰肉、红豆、绿豆、汤圆、空心粉,清香甜润,沁人心脾,很是解渴。

喜欢椰香浓郁的食客,常点椰奶清补凉。椰奶用老椰肉当天榨成,辅以椰子水调和,加入芋头、西米、汤圆、椰肉条,入口绵密,椰香萦绕,是各家甜品铺的主打款。好店讲究当天榨当天用,隔夜椰奶哪怕只过一晚,香气也会打折。

若是念旧,则多半钟情于糖水清补凉。用红糖、生姜慢熬出底汤,微甜中带丝丝药香,搭配百合、莲子、薏米、红枣,是许多长辈心中记忆最深的那一口。

冰沙清补凉,则是年轻人的新宠。用椰奶打底制成雪花冰,再层层叠上炒冰、奶冻、果丁、杂粮,口感绵密,凉意沁心。豆香、椰香、果香在舌尖交织,一碗下去,从喉咙凉到心头。

本地小伙阿杰在北京上学时,最想念的就是清补凉:“外地虽然也能吃到‘椰奶豆花’之类的甜品,但感觉就是调不出清补凉特有的香气和冰爽。”

一碗清补凉,也是一部饮食史。相传清补凉的雏形,最早可追溯到公元前219年。赵佗带秦军南征岭南,因部队水土不服,他便命人将莲子、百合、玉竹、薏米等炖成药膳粥,士兵连日食用后精神恢复,“清热补元气”,便得名“清补凉”。

也有说法称,苏东坡被贬海南时,曾尝民间清补凉,留下“椰树之上采琼浆,捧来一碗白玉香”的诗句。虽未见史书记载,这一传闻却在坊间流传已久。

从军地药膳到传统小吃,从消暑良方到文化名片,清补凉一步步走进寻常百姓的碗里,也慢慢熬成一代又一代海南人心头的那一口甜。如今,海南大街小巷每一家甜品店的清补凉配方都稍有不同,从椰奶的浓淡到配料的增减,都藏着店主独特的理解和匠心。

傍晚时分,街灯亮起,老街上依旧人声鼎沸。阿公忙着刮椰,阿婆笑着添料。糖水微甜,椰奶醇香,汤圆弹软,豆薏软糯,简简单单的一碗,冰凉绵长的一口,凉进心头也甜进心头,熨平了日子的燥热与疲惫。

若您来海南,不妨在某个闷热的午后,拐进一条老街,寻一家小店,吃一碗清补凉。耳边微风徐徐,吃下口的那一刻,就能懂了:打开海南的方式,从这一碗清补凉开始。

《光明日报》(2025年10月26日 05版)