点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【艺苑讲堂】

作者:尹代波(四川美术学院造型艺术学院雕塑系副主任、副教授)

场景雕塑,是以圆雕、浮雕等手法表现特定事件中人物与场景关系的综合性雕塑艺术形式。它不仅是单体雕塑的延伸,更通过对空间的营造和氛围的烘托,实现叙事性、纪实性与精神性的结合,为观众带来多维的艺术体验。四川美术学院雕塑系“场景雕塑”课的设立,旨在紧密结合时代发展,培养具有深厚文化底蕴、敏锐感知力和卓越创新力的雕塑人才,使其能够在传统与现代、艺术与生活、室内与户外之间自如穿梭,创作出既契合时代精神又极具审美价值的雕塑作品。

缙云之巅 四川美术学院团队

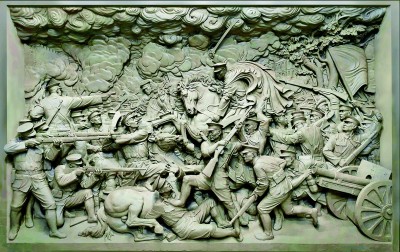

歌乐山烈士群雕 江碧波、叶毓山

通过长期的教学实践,我们发现青年雕塑创作者们在学习与创作的过程中往往存在两方面问题:一是对于祖国大江南北的经典雕塑的研究,大多是通过图片或文献等媒介,缺少对于雕塑与现场环境之间关系的实地考察;二是许多创作者在构思之初仅仅关注雕塑本身的造型技巧与形式美感,而忽略了其在社会文化语境中的意义表达与价值传递,尤其是主题性雕塑创作中对于革命精神的弘扬。为了有效解决这些难题,“场景雕塑”课经过近十年的积累与打磨,逐步探索出“两个现场+两个空间”的教学实践体系。

学生围绕“参军”主题创作的线描草图

学生围绕“参军”主题创作的雕塑小稿

“两个现场”分别指中国雕塑史的现场与中国革命史的现场。一方面,同学们通过对中国雕塑史的学习,了解到历代雕塑技法与风格的演变,从而提升其审美素养与文化认同感;另一方面,在对中国革命史的研读过程中,同学们得以感受到雕塑艺术在传承与弘扬革命精神中所发挥的重要作用,进而激发其创作热情与使命感。“两个空间”分别为教室空间与雕塑空间,前者即指在室内课堂上的教学与训练,后者则表示对雕塑作品所处室外环境的考察。

幸福之路——乡里乡亲 四川美术学院团队

这一教学体系通过理论与实践的结合、局部与整体的融通,使同学们获益良多。艺术家江碧波、叶毓山于二十世纪八十年代创作的《歌乐山烈士群雕》,展现了革命烈士舍身为国、英勇不屈的光辉形象。在对该作品进行学习与研究的过程中,老师会先让同学们根据雕塑的正视图进行小稿临摹,并分析雕塑的造型比例。此时往往会有同学提出疑问:为什么雕塑人物的头部稍稍偏大,以致头身比例并不十分完美?带着这一问题,师生们来到歌乐山烈士陵园进行实地考察,当置身现场仰望庄严矗立的群雕时,同学们的疑惑便迎刃而解了。该雕塑高11米,足有近4层楼高,由于人们的观赏角度多为仰视,在这样的视角下,雕塑人物的头部会因透视而变小,导致比例失调。因此,雕塑家在创作时故意略微放大头部比例,从而消解了透视带来的问题,让雕塑作品在实地展示环境中呈现出最佳视觉效果。

“两个现场+两个空间”的学习,为同学们的创作打下了坚实的基础,而距离真正完成一件场景雕塑作品,还需要创作者充分发挥其想象力与共情力。“场景雕塑”课会重点聚焦革命历史题材雕塑创作,在进行多方研习与考察后,老师先抛出相关主题,并让同学们围绕该主题发挥想象,罗列出“情绪关键词”。如在一次以“南昌起义”为主题的雕塑创作中,一位同学在设计之初列出了“激烈”“昂扬”“力量”“信心”等关键词。接下来,老师便会引导同学将这些复杂的情绪具象化,如跃起的战士代表“激烈”,高举的大刀象征“昂扬”,健硕的战马彰显“力量”等。同学们以此思路绘制草图,重点经营正视面的构图,并以大小不一的泥方块和泥条搭建出作品的空间关系,最终逐步调整为一件完整的场景雕塑。通过这样的训练,雕塑作品的内在情绪与外在形象得以深度融合,不仅具有生动的视觉效果,更能精准传递出丰富的情感内涵。

学生以“南昌起义”为主题创作的场景雕塑

除了聚焦革命历史题材,对于社会热点的关注同样能够拓宽雕塑创作的视野和维度。2022年夏天,重庆的持续高温引发多处山火,面对自然灾害,消防官兵、武警部队、志愿群众以及背着竹篓的摩托大军等两万人接力救援,让世界见证了中国人团结的力量。为了生动展现救援者们的非凡勇气、坚忍意志和家国情怀,学院师生创作了全景式雕塑作品《缙云之巅》。在草图设计之初,创作者们同样进行了资料分析与实地考察。值得一提的是,雕塑中的一名青年油锯手的形象,源自四川美术学院雕塑系毕业生黄佳琦,他志愿参与了缙云山山火的扑救行动。在他看来,此次行动可谓一场“饱和式救援”,“物资是饱和的,志愿者是饱和的,甚至连志愿者们的情绪也是饱和的”。因此,创作者们决定将这种饱满的热情融入雕塑创作,提炼出“普通人”“汇聚”“忘我”等关键词。群雕的最高点为运送救援物资的摩托车手,他的周围有正在奋战的消防员、搬运物资的年轻母亲、疏散人群的青年志愿者等。人物群像组合在一起如山峰一般,共同营造出昂扬向上的动势。该作品荣获2022年重庆市美术作品展金奖,这是创作者们通过观察生活、思考生活、凝练生活,再运用各种雕塑技法倾力创作的成果。在此过程中,教师和同学们也完成了从事件观察者到艺术记录者,再到精神传承者的转变。

从歌乐山的丰碑到缙云之巅的群像,一代代川美人用雕塑作品诠释着艺术的公共价值,让雕塑成为凝固的时代史诗和传播民族精神的载体。培养有时代担当的雕塑家,是艺术教育回应时代命题的必然选择。艺术创作从来不是孤立的技法演练,而是扎根于历史纵深与人民生活的精神锤炼。当学生们学会在校园课堂中磨炼技艺,在雕塑空间中把握整体,在历史现场中汲取力量,在社会现实中感受温度,他们便逐步拥有了以雕塑艺术语言讲述中国故事、传递中国精神的能力。

《光明日报》(2025年11月16日 09版)