点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:方淩波(南京师范大学博物馆馆长、教授)

近日,“中国,往日痕迹:文物的发现与艺术的复兴”展览在巴黎赛努奇亚洲艺术博物馆亮相。展览由赛努奇博物馆与浙江省博物馆联合举办,聚焦中国独特的传拓工艺及其对艺术史的深远影响。传拓作为古老的中国技艺,通过纸张和墨水复刻石碑、青铜器铭文等遗迹,是摄影出现前保存与研究文物的重要手段。这次展览内容包括清代金石学家六舟的《百岁图》,以及吴昌硕、黄宾虹等书画名家的相关作品,向观众深度展示了何为中国的拓片艺术。展览的成功举办,展现了中国传统文化在海外传播的新活力。

这不是中国书法拓片第一次进入西方大众的视野。早在一个世纪前,世界各大博物馆就开始了对中国书法拓片的系统收藏,形成了覆盖欧美的收藏网络。

大英博物馆收藏的中国书法拓片涵盖了从商代甲骨文到明清书法的各个历史时期,包含青铜器铭文拓片、石刻碑文拓片、墓志铭拓片等多种类型。美国大都会博物馆收藏有清代18世纪《三希堂石渠宝笈法帖》拓本,代表了清代宫廷对历代书法名作的系统整理;此外还收藏有石鼓文明末清初拓本,原为阮元、翁同龢旧藏,1992年由翁万戈夫妇捐赠。芝加哥菲尔德博物馆收藏的中国金石拓本数量丰富,品质精良,主要由汉学家劳费尔和葛维汉在20世纪前半期收集而来;20世纪60年代,该馆从李宗侗处购得名碑善本十余种,其中多数又是清末收藏名家端方的藏品。巴黎赛努奇亚洲艺术博物馆则收藏有汉代武梁祠石刻拓片,以及文徵明行书拓本等明代文人书法作品。

从这些海外博物馆的收藏历程来看,中国书法拓片的海外收藏呈现出明显的发展轨迹。早期收藏主要依靠个人商业购买和私人捐赠,体现了19世纪末20世纪初西方对东方文化的好奇与探索。如大英博物馆1925年从史蒂文斯先生处购得的颜真卿《东方朔画赞碑》拓本,芝加哥菲尔德博物馆汉学家劳费尔、葛维汉在20世纪前半期的收集活动等,都体现了这一阶段的特征。

随着中西文化交流的深入,收藏方式逐渐转向现代机构间的学术合作。1981年,大英博物馆通过与中国文博机构的合作,获得了《司母戊方鼎》拓片、《虢季子白盘》拓片和《三体石经》拓片等5件藏品;1992年,又通过杰西卡·罗森博士的学术渠道,从汉中博物馆购得了《石门十三品》摩崖拓片全套13件,这标志着机构合作模式的进一步成熟和深化。这种转变不仅提升了收藏的学术价值,也为西方公众深入了解中华文化提供了更加丰富的资源。

这些收藏,反映了西方世界对中国文化认识的深化过程。从最初的猎奇收藏到后来的系统研究,海外博物馆的中国书法拓片收藏见证了中华文化在海外传播的历史轨迹。特别是20世纪以来,随着中国古代书画大规模进入世界著名博物馆,中国书法在海外的影响力得到显著提升,形成了从个别购买到批量合作、从商业交易到学术合作、从被动收藏到主动策划的发展趋势。

海外博物馆的中国书法拓片收藏在结构上呈现出鲜明的系统性特征。从时代分布来看,藏品涵盖从商代到明代的各个历史时期,基本完整地展现了中国书法艺术的发展脉络。

在书体类型方面,海外博物馆的收藏涵盖了金文、篆书、隶书、楷书、行草书等主要书体形式。金文以大英博物馆的《司母戊方鼎》和《虢季子白盘》拓片为代表;隶书以大英博物馆的《石门十三品》拓片和菲尔德博物馆的《孔宙碑》拓片等为典型;楷书、行草书等书体在大都会博物馆的《三希堂法帖》和赛努奇博物馆的文徵明行书拓本中都有精彩呈现。

其载体形式也具有多样性。青铜器铭文、石刻碑文、法帖刻本等不同载体的拓片,不仅展现了古代书法艺术的多元表现形式,更反映着中国古代社会的政治、经济和文化生活。这些分布在世界各大博物馆的拓片如同一部立体的中国古代社会百科全书,为海外观众了解中华文明提供了多维度的视角。

对于海外观众而言,中国书法不仅是一种文字书写艺术,更是理解中华文化精神内核的重要窗口。2024年11月,在伦敦举办的“中国之夜”文化旅游推广活动以拓片艺术作为互动项目,吸引了300多名欧洲业界人士的热情参与,展现了优秀传统文化在当代海外传播的新面貌。一年后,“中国,往日痕迹:文物的发现与艺术的复兴”展览再次印证了这一趋势,不仅展现了传拓工艺的独特魅力,更深入阐释了文物发现与艺术创新之间的互动关系,让观众在欣赏拓片艺术的同时,感受到中华文化的深厚底蕴。从静态收藏到主题展览,从学术研究到公众参与,中华文化正以更加立体、生动的方式在海外传播,让更多海外观众了解和欣赏中华文化的独特魅力。

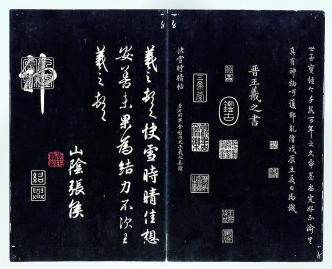

王羲之《快雪时晴帖》拓片 大都会博物馆藏

《光明日报》(2025年11月16日 12版)