点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:孙晓涛(郑州大学书法学院副教授、书法理论与教育系主任)

在日常生活中欣赏书法,常常会听到这样的评价:“这一笔真有力量!”“这个点画圆润饱满。”这些朴素直观的感受,其实都指向了书法艺术最核心的构成元素——“点画”。如果说一件书法作品是一曲动人的乐章,那么点画便是其中最基础,也最富表现力的音符。读懂点画,方能真正步入书法艺术的堂奥,在与古人笔锋的对话中,感知力与美的深层意蕴。

在中国书法的传统语汇中,“点画”远非简单的笔墨痕迹,而是一个蕴含生命的艺术单位。早在东晋时期,卫夫人在《笔阵图》中,便以极具动态的自然意象为点画注入生命:点“如高峰坠石”,横“如千里阵云”,竖如“万岁枯藤”,戈钩如“百钧弩发”。此类比喻,并非仅追求形似,更重在提取万物中所蕴藏的力道、动势与神采。苏轼在《评书》中更是总结道,“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也”,从而系统地将人的生命特征投射于笔墨形态之中,建立起书法与生命体之间的象征对应。古人视点画为包含筋、骨、血、肉的有机体,认为其不仅具备形态,更富有气韵与精神。这种将笔墨生命化的观念,贯穿于历代书论之中,构成中国书法独特的美学基础。

欣赏书法的过程,本质上是一场与点画内在生命气息的对话。它要求观者超越形态的表层,深入品味点画中所蕴含的力道、韵律与精神。能够完成这一审美跨越,意味着不再将点画视为孤立的视觉构件,而是将其领悟为承载着书写者情感、功力与文化精神的鲜活生命体——这样才能真正步入书法艺术堂奥。

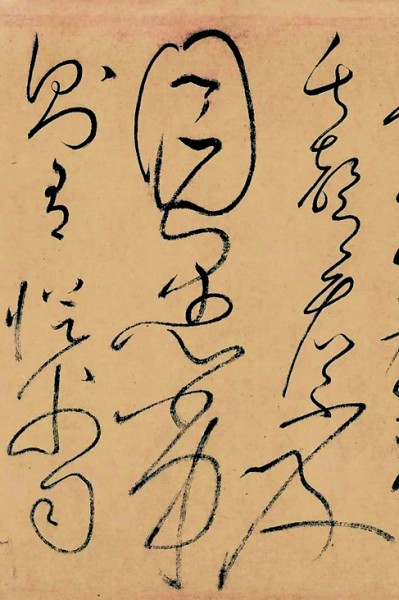

自叙帖(书法·局部)怀素

意象里的美学

书法理论中有一套极其精妙的话语体系,古人常用一些自然意象来比喻点画的至高境界。这些比喻并非故弄玄虚,而是将抽象的笔法具象化,转变为可感知的审美标准。

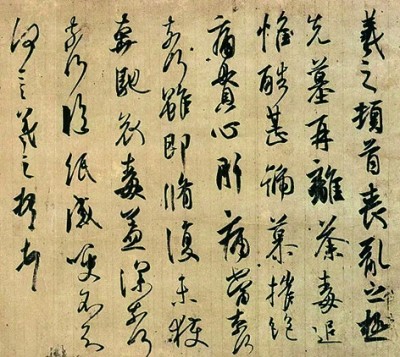

“锥画沙”是书法笔力论的经典术语,讲的是笔力沉实。初唐褚遂良《论书》中明确提出:“用笔当如锥画沙。”这一比喻描绘的是用锥尖在平坦的沙地上划动,沙粒会均匀地向两侧推开,痕迹中心留下深深的凹槽,两边沙粒微微隆起,显得饱满而立体。在书法中,它对应的是中锋用笔的理想效果:笔锋垂直纸面,墨汁均匀渗开,使点画中心墨色浓重,轮廓毛涩圆润,给人以“力透纸背”的沉实感。唐代颜真卿在《述张长史笔法十二意》中,记述自己受褚遂良影响而悟得“用笔如锥画沙”之理。此后,这一理念被历代书家不断阐释与深化:宋代姜夔《续书谱》谓“锥画沙欲其无起止之迹”;元代董内直《书诀》称锥画沙“自然而然,不见起止之迹”;明代丰坊《书诀》进一步指出“点必隐锋,波必三折……起止无迹,则如锥画沙”,强调其劲利峻拔而不凝滞的笔墨效果;近人沈尹默在《二王法书管窥》中亦对此有呼应。王羲之的《丧乱帖》全篇虽仅六十二字,却笔笔圆劲饱满,墨迹立体感强,其点画形态正是“锥画沙”笔意的完美体现。

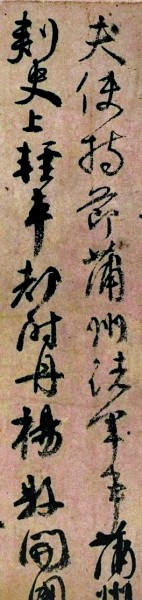

“屋漏痕”描绘的是雨水沿着墙壁蜿蜒流下的痕迹。它并非光滑直线,而是因墙壁的阻力而自然曲折、顿挫前行,痕迹凝重而毫无做作。这比喻的是行笔过程中的“涩行”效果和自然韵律。唐代陆羽在《释怀素与颜真卿论草书》中记载了二人的精彩对话。怀素言其悟笔于自然:“吾观夏云多奇峰,辄常师之,其痛快处如飞鸟出林、惊蛇入草,又遇坼壁之路,一一自然。”颜真卿则问:“何如屋漏痕?”怀素闻之,起而握其手道:“得之矣!”颜真卿以此意象诠释草书笔法,追求的是骨力雄强坚韧、筋肉丰满天然的境界。观其《祭侄文稿》,笔迹虽迅疾奔放,却因点画中蕴含着“屋漏痕”般的阻力与韧性,而无丝毫轻滑浮飘之感。

“折钗股”则以古代金属发钗为喻。发钗弯折时,转折处形态饱满、圆劲有力,富有弹性,绝不出现扁薄塌陷的死角。这强调了笔画转折处的圆劲弹性。南宋姜夔在《续书谱》中明确主张:“折钗股者,欲其屈折,圆而有力。”其核心是要求书家在转折处提笔暗过,善护中锋,使转角落笔外圆内刚,不露生硬棱角。怀素的草书经典《自叙帖》,其转折处流畅而极富弹性的力感,正是“折钗股”笔法的完美典范。

理解了这三个经典意象,就掌握了品评点画的三把尺子:力度(锥画沙)、韵律(屋漏痕)和质感(折钗股)。它们共同指向点画审美的核心:在丰富的形态变化中,追求力量、自然与和谐的极致统一。

祭侄文稿(书法·局部)颜真卿

读懂点画的作用

点画之所以如此重要,源于其在书法艺术中的三个根本性作用。读懂点画,能够带来书法审美能力的质的提升。

第一,点画是书法形式美的直接载体。书法的空间结构、章法布局,都建立在点画的基础之上。南朝书家王僧虔在《笔意赞》中提出:“书之妙道,神彩为上,形质次之。”“形质”是“神采”的根基,而点画正是“形质”最直接的体现。一点一画的粗细、长短、俯仰、向背的微妙变化,共同构成了一个字、一行字、一整篇的韵律与生机。正如王羲之在《书论》中所言:“若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。”这种“意别”,首先就体现在点画的千变万化上。不懂点画之美,欣赏书法便如隔纱观花,难以触及其形式本身的精妙。

第二,点画是书家性情与功力的直接流露。点画是书家心迹的“心电图”。元代的陈绎曾在《翰林要诀》中生动地描述:“喜怒哀乐,各有分数。喜即气和而字舒,怒则气粗而字险,哀即气郁而字敛,乐则气平而字丽。”书家的情感波动,会直接影响到执笔、运笔的节奏与力度,从而在点画的质感上留下印记。欣赏颜真卿的《祭侄文稿》,那顿挫扭曲、墨色枯涩的点画,是其悲愤交加情感的迸发,观者得以直接感受到那份椎心泣血之痛。品味赵孟頫的《洛神赋》,那圆润秀美、流畅自然的点画,则透露出其温文尔雅、从容不迫的君子之风。点画,是跨越时空与书家对话的桥梁。

第三,点画是中国文化精神的微观体现。在每一个点画中,都蕴含着深刻的辩证法则:藏与露、方与圆、曲与直、疾与涩、浓与枯……孙过庭在《书谱》中精辟地总结:“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。”这“一画”与“一点”之间的无穷变化,正是宇宙间阴阳互生、对立统一规律在艺术上的绝妙呈现。因此,品味点画,不仅是欣赏技艺,更是在感悟一种文化精神和生命哲学。

丧乱帖(书法)王羲之

在实践中求得会心

书法审美并非纯然“观看”之事,而是“体认”之艺。对于初具书写经验的欣赏者而言,亲自实践,才更易与古人心意相通。当亲手执笔,体验“逆锋起笔、中锋涩行、回锋收笔”的完整过程,才能真切理解何为“锥画沙”的沉实、“屋漏痕”的凝重、“折钗股”的圆劲。正是实践,引导人们从“看热闹”转向“懂门道”,从“知其然”走向“知其所以然”。

书法品评中诸如“骨力”“气韵”“金石味”等概念,对纯然旁观者而言往往显得抽象。然而,一旦通过实践,切身感受到如何运腕发力方能写出圆劲饱满的笔画,如何控制水墨速度方能获得“干裂秋风,润含春雨”的墨趣时,这些抽象概念便会变得具体而真切。此时,再品读柳公权楷书中铮铮的铁骨,或怀素狂草中虽细如游丝却坚不可摧的笔力,其内心的震撼将是基于深刻理解的共鸣。这种由亲身实践构建的审美认知,远比任何理论解说都更为直接和牢固。

南朝刘勰在《文心雕龙》中言:“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”书法审美能力的提升,离不开专注的“观”,也离不开用心的“写”。在此意义上,“技”是通往“道”的津梁。强调实践,绝非陷于“唯技术论”,而是认识到,初步的技巧体悟是理解古人精神世界的桥梁。于笔墨方寸间亲历“心手双畅”的愉悦与“意不称物”的困顿,便更能体贴古人创作时的甘苦,从而在审美中达成超越时空的“会心一笑”。

当再次面对书法作品时,不妨从品味其中的一“点”一“画”开始,必将发现,那片黑白世界所蕴含的丰富节奏与无穷意蕴,远比想象中更为动人。

《光明日报》(2025年11月16日 12版)